▲▲▲点击音频 收听有声美文

遥望姑嫂塔

作者:徐永成

一

山高路才远。

我一向认为,被崇山峻岭阻隔的地方,容易有一种不为人知的声色。要么是桃源仙境的袅袅炊烟,要么是化外之地的茹毛饮血。若它再依着大海,海市蜃楼里的缥缈迷幻、云霞明灭里的舒卷自如当是不可缺的。

泉州却是例外。

在中国辽阔版图的东南沿海,如今已成为一个符号和一个标记的它,也曾是世界海洋商贸中心。

岁月荏苒,过去的人与事都变了模样。古街深巷似乎未能与时俱进,人间烟火气息照旧浓郁。当我们开车驶入石狮市区,一座座现代化高楼与出砖入石的古厝形成鲜明对比,袅袅南音令人极易陷入流金淌银的光阴。

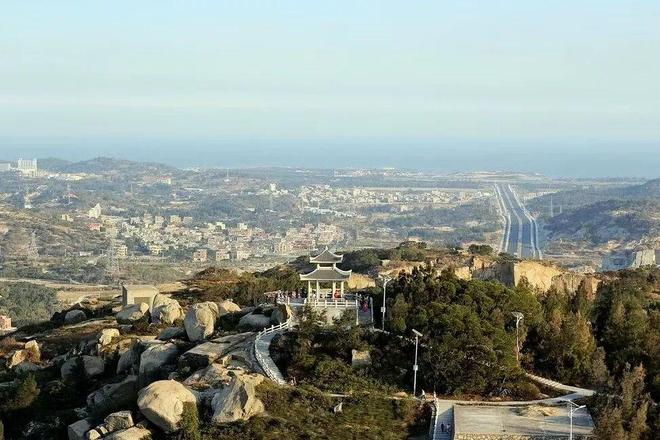

从学府路远远望去,宝盖山拔地而起,虽然海拔仅有两百余米,却是石狮市的最高峰。其实,它在人们心里的高度,远非海拔第一那么简单。替我打开历史大门的,非姑嫂塔莫属。这处古代泉州湾的重要航标,被列为“古泉州八景”之一。“关锁烟霞”固然有诗情画意的古韵,但更承载着深情守望和化不开的乡愁。

背靠泉州湾,面临台湾海峡,姑嫂塔的位置举足轻重。

人们总以为偏安一隅的南宋王朝日夜笙歌,与海外没有多大瓜葛。或许因它顺承北宋,既无法收复大好中原,也无法消解国仇家恨,只能把先人的屈辱、子民的悲惨束之高阁,后世对它常有一种蔑视之感。

真是这般?

若是如此,泉州港怎会成为南宋时世界最大的贸易港口之一,停靠过70多个国家和地区的船舶?

历史总将其中一面示人,若能看到更深的东西,哪怕只是一座城、一个港口,也足以凭深厚的历史底蕴扭转南宋在人们心中积贫积弱、软弱可欺的印象。

二

山伟岸,海辽阔,并不因为世道更迭而黯然失色。

车子停在山下的三源禅寺。当我路过一处绣铺,里面的工艺品极其细腻传神,极其考究。主人叫它“金苍绣”,在其他地方一般看不到。

在此略微驻足吧。

观摩精美的绣品,鲜明的花纹与色彩跃入眼帘,一幅由明至清的画卷便在缎面上徐徐展开。

那时泉州地方戏曲日渐兴盛,戏服自是快乐时光里不可或缺的一环,戏服生意也分外红火。或许由于地处边缘地带,缺乏娱乐的人们以戏来消遣光阴。

帝王将相,才子佳人,爱恨离别。

罗缎金绣线,看客的记忆里不只有故事,也时常对这戏服印象深刻。因这金线不仅绣于罗缎,更织就了霞光般的希冀,璀璨生辉。在店铺旮旯里,落满灰尘的泉州木偶头、泉州花灯似乎印证了我的推测。

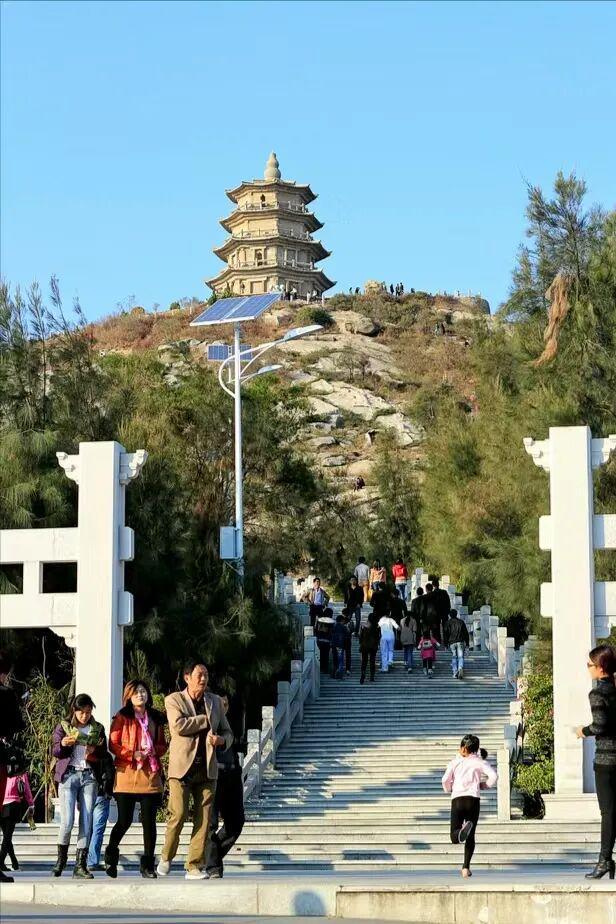

我们顺着山坡走上蜿蜒的木栈道,如走在通天的丝带上。

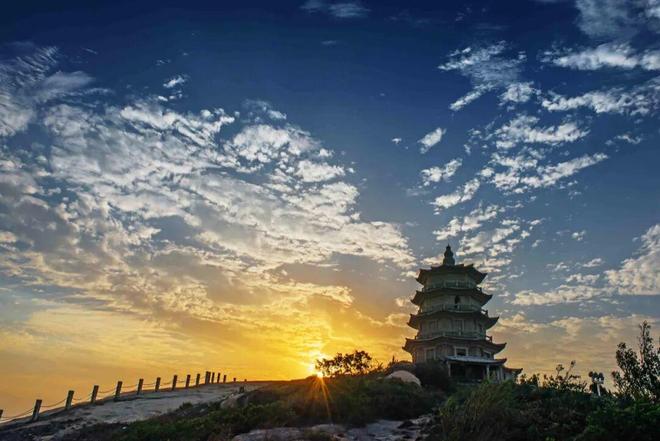

仰望,一块硕大的花岗岩犹如倒扣的锅盖。一座塔凌空独立,气贯长虹。这就是此行的目的地——姑嫂塔。

山海本是一座城市最原初也是最刻骨的摇篮。因此,有山有海方有乡愁的滋味。我一直以为离愁距我们很远很远,时间上久远,空间上遥远,而那些戏曲,那些说唱,那些歌谣,充其量是一些边角料而已。

三

我现在好想回家。

“天黑黑,欲落雨……”

一首《天黑黑》歌谣断断续续地响起。歌曲太长,似乎一辈子也唱不到尽头。也许,歌手唱的调子太深情,让自己落了一辈子的泪。

触景生情,魂牵梦萦,这些是建塔的石头无论如何也不懂的。

一座塔,集合生活的矛盾,也集合岁月的期望。数不清的风霜和苦难已然模糊,只有曾经劝人放手一搏的波涛仍然老调重弹。

很久很久以前,石狮宝盖山下有一户人家,父母先后辞世,只余下兄妹二人相依为命。后来阿兄娶妻。清寒岁月里,虽无丰饶之物,却因彼此相惜,漾出寻常的暖意。

许多故事常以这样的方式开头,虽然寥寥数语,看似平淡,人们依然会顺着故事的铺垫一点一点向纵深琢磨。

自古闽南田少人多,天灾人祸之下,任何温暖也抵不上食不果腹的煎熬。

“活着,活出个样儿来”,是激励的话语,何尝不是对生活的迁就?

下海闯荡,顺理成章。

阿兄去了南洋,自此断了音讯。

数年光阴在等待中凝成一块沉重的石头。

他在海的那边是生是死?日子是好是歹?每一个日夜都令人牵肠挂肚,纵然站在宝盖山顶,千百次看向那片海,也看不到归帆。

想看得远一些,更远一些。

于是姑嫂两人开始从山下肩挑背扛,将一块块石头背到山顶垒起来。她们将脚下的石台层层垒高,踮着脚尖,目光如炬,试图穿透海天茫茫处的雾霭。就这样日复一日,月复一月,年复一年。

原来,阿兄到了南洋后也没找到好事由,无颜归来。当他听说家人对自己万般思念,再也无法抑制情感,决然返回故里。

天朗气清的一天,姑嫂两人如常登上石台,忽见海天相接处浮现一点帆影,正是朝思暮想的人回来了!

人生有劫,躲也躲不过。天地倏然变色,狂风掀起波涛,浊浪滔天,那一点帆影顷刻间被吞没。姑嫂两人眼睁睁看着那即将归来的亲人葬身大海,凄厉的哀号还未随风飘散,两人已紧紧相拥,纵身跳下高台。

离情入心,悲情入魂。后来,乡亲们就在姑嫂垒石遥望的地方筑起一座石塔,名唤“姑嫂塔”。

传说在风中缥缈,当风过耳畔,那份相思仍然令人动容。设身处地,方知心情似无法驾驭的波浪,在心头汹涌难平。

愿人间再无因生活所迫的远行,愿红尘所有远帆如约归来,愿海上再无狂涛,这成了石塔矢志不渝的希望。

这个故事载于明代何乔远《闽书》。

故事一旦有感人肺腑的渲染,就有一种坚韧的生命力,而里面的风景也有千年不散的暖意。

四

这姑嫂塔,有着楼阁的模样,八角五层,在华夏星罗棋布的古塔中本也寻常。只是它这空心石骨的构造,以粗粝的花岗岩砌筑而起,倒透着一股子倔强与孤绝,在世间不多见。

塔身之外,回廊如臂弯环绕,石栏沿廊相护;塔身之内,石阶盘旋而上,引人步步登高,直至塔顶,视野苍茫。二层门额之上高悬名号,诉说着祈愿。而顶层外壁,一方小小的石龛静默,龛内有双影浮雕——不言自明,那是望穿秋水的姑嫂两人。

“琼树当空出,飞帆带月遥。二妃环佩响,秋色正萧萧。”流转在当年苏紫溪先生笔端的,是秋色萧萧,更是那萦绕心间、挥之不去的苍凉与等待,如同墨汁在时光的纸上化开,洇染成无法消解的结。

沧桑变幻,千帆过尽,一座塔默默担负着守望蔚蓝大海和多情土地的重任。

大海绝非诗画里波平浪静的样子。它本来的面目,是充满惊涛骇浪,充满漩涡暗礁,是海盗劫掠的寒光,是处处潜藏的危机与无常。每次远航,都是一次向死而生的赌注。

于是,向神明祈祷庇佑,成了出海汉子心中的压舱石,是岸上亲人午夜梦回的心灵慰藉,是穿透风浪、连接生死的执念。

此刻,海风习习。我倚塔而立,古老故事中的片段如潮汐般在脑海中时隐时现。恍然间,我如故事里的见证者一般,敛起飘然物外之志,一份远眺痴心,不想更改。

五

塔的静与动,不用区分白天与黑夜,它一直敞开胸怀,让许多坍塌的时光悄然在此还原。

流芳百世,需要机遇。一个人想扬名立万,并非要有纵横山河的威武,也并非要有舌战群儒的智慧,有时只需建一座塔便已足够。譬如南宋僧人介殊,关于他的历史资料很少,他却因与这座石塔结下不解之缘而得以不朽。

一个化缘和尚,包袱里只装了一只钵盂,胸中却装满一腔赤诚。

姑嫂塔看似五层,实为四层。这种偶数层的石塔有悖于常理,全国罕有。此中缘由且听我慢慢道来。

宝盖山为石质山,不易打地基,在其上建起一座抗风、抗震的塔,就需要一种智慧了。

在底层半高处的外部建起伪檐,形成外五层内四层的视觉差,既符合佛塔层数多为奇数的偏好,又能降低重心,抗风抗震,毕竟,海边的台风破坏力极大。

一座佛塔,如今成了历史建筑,这倒是介殊大和尚未曾想到的。

海浪从远方杀气腾腾地涌来,遇上海岸,又丢盔卸甲地败退,周而复始,在时间的深渊中执拗地重演这近乎疯狂的仪式。

大多数时候,塔上空无一人,但它总以庄严的姿态迎接所有人的到访或一艘船的归航。

山不移,海不移,塔不移,人的梦想也不会移。

能读懂姑嫂塔的,有大海里往来穿梭的船只,还有“直挂云帆济沧海”的老泉州人。

也许,虚无缥缈的禅机就是藏在人们心底的那份慰藉吧。

六

对于石塔是不是信仰载体的争论,从未停歇过。公说公有理,婆说婆有理,但有一点是所有专家学者都认同的——这座塔承载的乡愁是实打实的,没有一点异议。

因为它一直在,人们总能循着它找到过去,不至于在回忆的时候迷航。

凄凉的民间故事有许多版本,内容略有不同,但结局都令人泪眼婆娑。泉州先民劈波斩浪,漂洋过海,过台湾,下南洋,姑嫂塔的故事也像种子那样,一路播撒下去。

故事在波浪中漂泊近千年,乡愁在云上飞扬近千年。

傲立是塔的属性,更是人心坚韧的外化。与其说姑嫂塔是古泉州的标签,不如说它是泉州山海这幅画上的一枚印章。

姑嫂塔是海上丝绸之路的活地标,值得每位泉州人献上最崇高的敬意。难怪它成了全国重点文物保护单位,是“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产点之一。

塔铃摇晃,悠长的回响仿佛是海风在朗诵刻在塔身石缝间的经文。每道石缝里,与经文一起刻下的还有离人远去的背影和亲人漫过天际的愁绪。

七

潮水送走无数春秋,一座塔守住了多少年华?

在我想来,乡愁的标志、心灵的慰藉,固然是姑嫂塔的魅力所在,但“树挪死,人挪活”的古训,一直激荡在山海间。

蜿蜒的山路、深蓝的海水,仿佛已先人一步悟透日月玄机。

岁月如流水,好在有各种文献记载为我从历史长河里还原出气势恢宏的古泉州。

泉州,宋元时期傲然屹立的“东方第一大港”。在12世纪,它便已汇聚50万生灵,血脉与百余国邦相融,货通天下。“涨海声中万国商”,那是何等喧腾的市声!“州南有海浩无穷,每岁造舟通异域”,那是何等壮阔的襟怀!“市井十洲人”,又是何等熙攘的寰宇气象!

字句铿锵,如金石坠地,将彼时的鼎盛牢牢镌刻。

璀璨繁华,连马可·波罗的想象亦显苍白。

入夜,城池恍如白昼,令远来的犹太商人雅各惊叹为“光明之城”,其光华灼灼,如灯塔照亮中世纪的海上文明。郑和浩荡的船队,曾锚泊于后渚港湾。祈风祭海的盛大典礼之后,那不舍的回眸里,是不是饱含着对这片热土的眷恋?

当满载香料、药等货物的大海船自东南亚归来,远远地望见石塔,大家是不是额手称庆?

当装满瓷器或丝绸的大海船整装待发时,大家对着石塔,心里默念的是不是平安归来?

我试图将零星的史页、诗句、想象一一拼凑起来,摹画泉州曾经的容颜。那是怎样的一种光鲜?

其气韵,或可比拟徐悲鸿笔下那酣畅淋漓的墨意——不是万马奔腾于原野,而是千帆竞发于碧海!百舸争流,桅樯如林,先民们正是在这片无垠的海上,一步步探索出连接寰宇的海上丝绸之路。那是何等磅礴的意气,何等激越的豪情!整个时代的脉搏,都在那拍岸的涛声里强劲地搏动。

八

石塔为证,梦想如帆,足可越过无数道樊篱。

谁能想到,那持续数百年的万船齐发,那桅杆林立、万帆竞逐的磅礴景象,竟会如海市蜃楼般消散于无形。

自明代肇始,至清代尤甚,铁幕般的海禁政策层层落下,曾璀璨如明珠的泉州,光华渐次黯淡。姑嫂塔依旧缄默,而泉州湾的涛声似乎褪去往昔澎湃的豪情,只余下悠长而空茫的叹息。

云帆直挂,是历史云烟里的千秋执念,亦是后世子孙血脉中不息的期盼。

然而,那些镌刻在时光册页上的壮丽诗行并未沉寂。“手摩霄汉千山尽,眼入沧溟百岛通”的豪迈,“郑和七下卅万里,怒海空翻六百年”的雄浑,“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”的悲壮,依旧如金石之音,铮铮作响。

所幸,历史终究翻开新篇。

绕塔四周,凭栏远眺,石狮市区高楼林立,厂区连成一片;交通纵横交错,四通八达。深沪港、梅林港如双璧辉映,码头上舟船络绎,往来匆匆;再远处,泉州湾跨海大桥如长虹卧波。

此时的风景,已然处处焕发生机。

不远处,渔民小心翼翼地向一艘停在港湾里的大船靠近,似乎对大海里的收获感到好奇。

避风港、补给处,这些地方有多么美好就有多么令人向往,只有经历过风浪的人才会明白。

一个“老”字,让泉州有了十足的底气,无论什么时候前来,他都精神矍铄。

我曾以为“海丝”的商业传奇和姑嫂塔一样成了人们茶余饭后的谈资,就像时代注脚。新时代已然赋予这座古老城市新的梦想。

伴随浩荡东风,“一带一路”的宏伟蓝图如金线织锦,铺展于寰宇。作为昔日海上丝绸之路的起点,泉州再次被历史选中,肩负起崭新的光荣与梦想。

姑嫂塔,也叫“万寿塔”或“关锁塔”,或许以后还有新的称谓。它已深深扎根在宝盖山的磐石里,在繁忙港口的潮汐中,在泉州城的血脉深处,更在无数华夏儿女的心田之上。

从逃荒活命到扬帆出海,人们开拓的雄心不会停下。无论他们流落天涯,在异乡的缝隙中游走,还是胸怀雄心壮志,奋力光耀山海,身后总有姑嫂塔深情地凝望,心头总有“老泉州”的绵长牵挂。

历史并非虚幻的背景,亦非海市蜃楼般的幻影。当年古泉州那气象万千的盛景,不过是海上丝绸之路的雄浑序章。

福建省旅游发展集团

fjlygroup

畅游八闽平台

cybmflxx

厦门文旅

漳州文旅

绿都三明

大武夷文旅

tmp_1258234832

平潭文旅

pingtandao61

四时福建

ssfj2023

转载请标注来源

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6