朱时茂和陈佩斯,两个名字放在一起,多少人会立马想起除夕夜的欢笑声?1984年的春晚,他们用一碗面条把全国观众逗得前仰后合。那一刻,小品这门艺术在中国舞台上彻底火了,两个人的名字也成了家喻户晓的代名词。他们的故事,是一段从春晚舞台到各自人生赛道的精彩旅程。

1984年,春晚的舞台还很简单,灯光也不算亮。《吃面条》这出小品,朱时茂演了个严肃的导演,穿着白衬衫,袖子卷到胳膊,盯着陈佩斯喊“卡”。陈佩斯呢?顶着一身灰色戏服,嘴里塞满面条,吃得满头大汗,撑到站都站不直。观众看着他那夸张的表情,笑得眼泪都出来了。这小品不光好笑,还开了个大口子,让小品这门艺术在中国扎了根。从那天起,朱时茂和陈佩斯的名字,就跟春晚的笑声绑在了一起。

接下来的十几年,两人配合得像老搭档。1990年的《主角和配角》,绝对是他们的高光时刻。朱时茂穿上八路军制服,腰板挺得笔直,眼神透着正气。陈佩斯却把汉奸演活了,光头锃亮,眼睛眯成一条缝,走路肩膀还故意塌着。两人为了“主角”这个位置,台上你来我往,笑点一个接一个。陈佩斯偷偷换上八路军衣服,想冒充主角,结果那股“反派味”怎么也藏不住,观众笑得拍桌子。这默契,哪是演出来的,分明是多少次排练磨出来的。

他们的小品,总能抓住观众的心。为什么?因为他们演的不是高高在上的角色,而是普通人生活里的喜怒哀乐。朱时茂说一句台词,陈佩斯一个眼神,观众就知道接下来有笑点。这种默契,不是一天两天能练成的。他们私下里也会熬夜改剧本,排练到凌晨,舞台上即兴发挥也不在话下。从1984年到2012年,整整18年,他们的小品几乎是春晚的“保留节目”,多少家庭守着电视,就为了看他们俩。

2012年,《新警察与小偷》演完,两人却没再一起上春晚。不是吵架,也不是闹掰,而是他们都想试试新路子。朱时茂不甘心只做演员,他想当导演。2011年,他就拍了第一部电影《戒烟不戒酒》。为了这部片子,他没少费心思,改剧本、找演员,还拉来老搭档陈佩斯客串。电影讲的是普通人戒烟的搞笑故事,贴近生活,票房也不错。这给了朱时茂信心,他觉得自己能干导演这行。

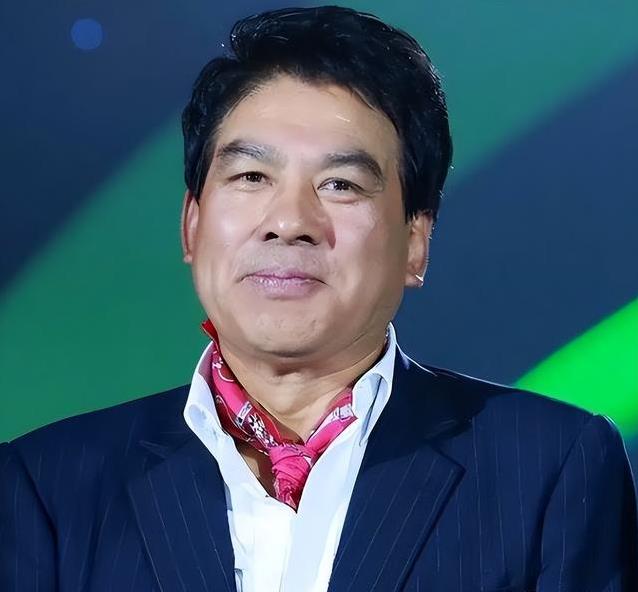

后来,朱时茂又拍了《远的要命的爱情》和《胡杨的夏天》。这两部片子虽然没大红大紫,但口碑和票房都不差。他还继续演戏,凭着那张正派的脸,接了不少年代剧和都市剧里的“老爸”或“老板”角色。片酬高,生活也过得滋润。现在的朱时茂,出门穿名牌西装,手上戴着好表,说话做事透着底气。他的生活,就像他拍的电影,节奏稳,日子好。

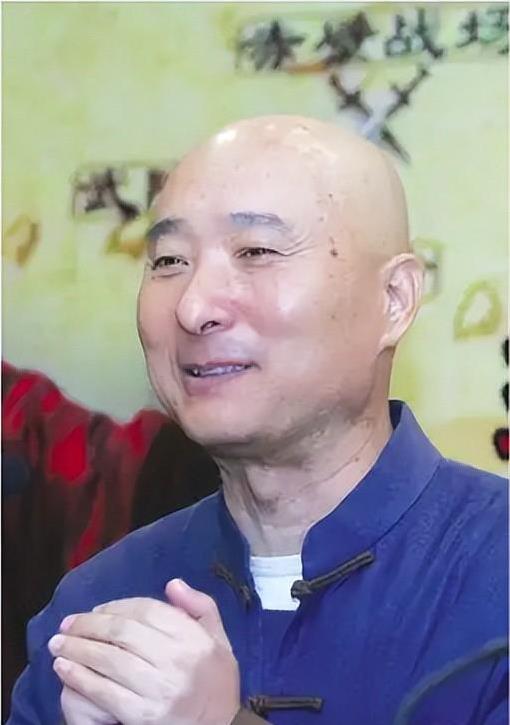

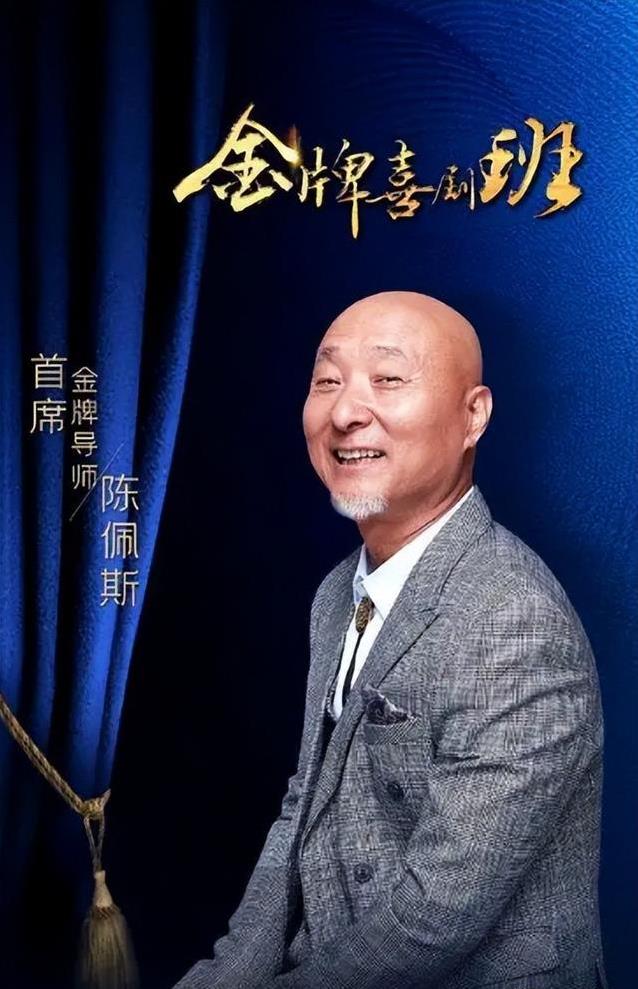

陈佩斯走的路完全不一样。他没去追票房,也没上综艺刷脸,而是扎进了话剧的世界。为什么选话剧?因为他觉得,话剧能让他把喜剧玩出新花样。他从写剧本到搭舞台,全程自己上。《托儿》《阳台》《阿斗》,每部话剧都带着他的心血。比如《阳台》,讲的是农民工讨薪的故事,笑点多,但笑完又让人心里一酸。观众看完后,有人感动得掉泪,有人站着鼓掌喊“再来一个”。陈佩斯的舞台,总能让人笑着笑着就走心了。

这俩人的经历,也让人忍不住想:人这辈子,选什么路不重要,重要的是走得踏实。朱时茂和陈佩斯,一个用电影和电视剧赚了钱,一个用话剧赢了心。他们的选择,像不像我们身边的每条路?有人选安稳,有人选热爱,谁也没错。你觉得呢?如果是你,会选哪条路?

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6