编者按:2025年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这一伟大历史节点,不仅承载着中华民族对苦难与抗争的深切记忆,更呼唤着对民族精神的赓续与弘扬。作为历史记忆的视觉化载体与民族精神的重要表达方式,抗战题材美术创作始终在时代洪流中发挥着不可替代的文化功能。

自抗战爆发以来,中国美术家以画笔为武器,深入前线、扎根人民,用速写、版画、油画、中国画等多种艺术形式,真实记录了山河破碎的悲怆、军民奋起的呐喊与胜利曙光的希望。这些作品不仅是历史的见证,更是精神的丰碑,构成了中国现代美术史上最具震撼力与思想深度的篇章之一。在新时代背景下,如何以艺术语言重新激活这段烽火岁月的历史记忆?如何通过当代视觉形式传承伟大的抗战精神?如何在全球化语境中彰显中国立场与文化自信?这是当前美术创作与理论研究者亟待回应的重要命题。

为此,《中国美术报》特别策划专题“回望烽火历史 传承抗战精神——抗战题材美术创作研究”,从不同角度论述抗战题材美术创作的发展脉络、艺术成就、形式创新与时代价值,深入探讨其在当代语境下的文化意义与传播路径。期待通过专家学者的真知灼见,共同以艺术之笔重述历史、致敬英烈、启迪未来,在新时代的语境中,让抗战精神焕发新的光芒。

本报记者 刘晶/策划

国家记忆与图像叙事

——抗战主题美术创作的两种表现路径

陈明

在主题性美术创作领域中,抗战主题美术创作是重要的组成部分。抗战主题美术创作的对象是中国人民抗战的历史,这是一部苦难和辉煌、曲折和胜利交织的历史,也是中华民族发展史上不能忘却、不容否定的壮丽篇章,成为永不磨灭的国家记忆。在中国人民抗战的历史中,出现了许多可歌可泣的重大事件和重要人物,这些事件和人物构成抗战历史叙事的素材,它们为抗战主题美术的图像叙事提供了基础。在历史的书写中,宏大叙事和个人化叙事是最主要的两种叙事方式。宏大叙事侧重于对历史事件的总体观察,带有某种对历史进程的认识论视角,在叙事主体上具有权威的、精英的身份和话语权,并把自己关于世界、历史、人生的理念渗透在历史文本之中。在题材主题上,“往往是反映包括政治、经济、民族、文化、宗教、信仰、阶级革命、启蒙解放、社会责任、集体主义、国家命运、历史进程等人类和社会重大问题”(马德生语)。宏大叙事与国家、民族是紧密相连的,关乎着国家、民族和集体的认同与记忆。与宏大叙事不同的是,个人化叙事(也称小叙事)侧重于创作者的视角和认识,注重从微观的角度和个人体验来看待历史事件,叙述宏大历史。

一

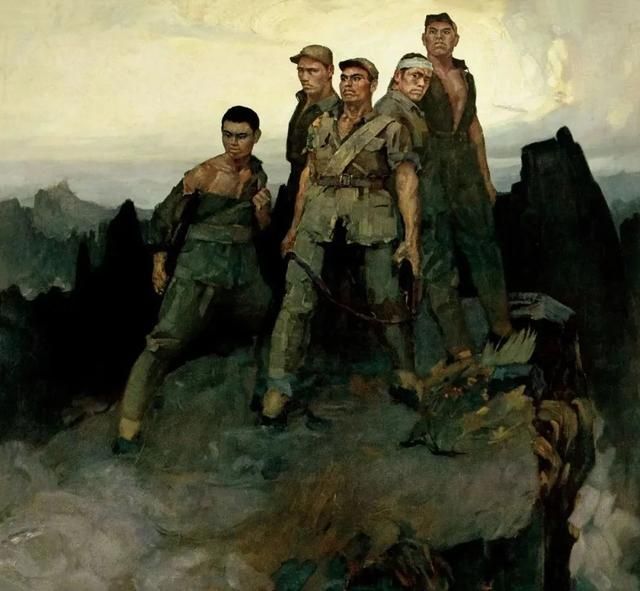

套用历史学的叙事方法,宏大叙事模式下的主题性美术创作也带有对历史发展进程的认识,因此无论选择哪一个历史事件,都会面对这个连贯的历史以及构成历史事件的要素,在图像叙事上倾向于表现重大的事件、重要的人物和具有历史意义的场景。宏大叙事模式下的主题性美术创作常以大尺幅和仰视的视角体现作品的纪念碑性和仪式感。在这一叙事模式下的图式结构中,艺术家往往将国家记忆的视觉固化,在构图上采用金字塔式的稳定结构,手法上以写实主义和象征手法为主,给人以崇高感和庄严感。以詹建俊的《狼牙山五壮士》(1959年)为例。画家选取了五位壮士在弹尽粮绝的境地中,无所畏惧敌人的紧逼的场景,以无限的革命气概横眉冷对侵略者。在造型上,詹建俊以大刀阔斧的笔触,结结实实地描绘出战士们岩石般的身体和刚强的精神状态,在色彩上运用冷色渲染画面,前景的浓重色调与背景的亮色调形成强烈对比,给观者在视觉上,进而在心理上产生震撼。画家以金字塔式的构图,将八路军战士与高耸的大山形象相互映照,甚至将两者融为一体,呈现出纪念碑式的庄严和肃穆。

詹建俊 《狼牙山五壮士》 布面油画 185cm×203cm 1959年

宏大叙事模式下的雕塑创作常以巨大的尺寸和金字塔式的稳定构图强调纪念碑式的视觉效果,材质上常采用青铜或石材,给人以永恒的感受。由张德华和司徒兆光设计、四川美术学院雕刻的《八女投江》(1988年)就是一例。这件雕塑作品以花岗岩雕凿而成,高8.8米、长18米、宽6.9米,位于黑龙江省牡丹江市东安区江滨公园内。作品表现了八名抗联女战士投江殉国的情景,人物造型严谨,面容坚毅从容,姿态前倾向前,飘拂衣纹包裹下的躯体坚实有力,增加了整件作品的运动感,也衬托出女英雄们无所畏惧的气概。将尺寸如此巨大的雕塑作品放置在公共空间中,可以将雕塑的形象与公共空间的意识形态建构结合起来,使之成为固化的“国家记忆”。

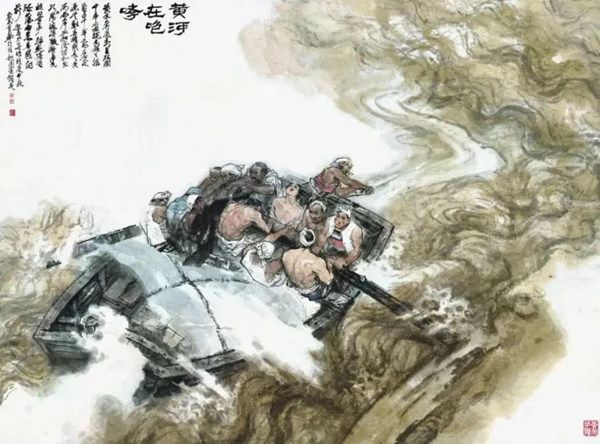

在宏大叙事模式下的美术创作,常以象征性的图像和符号表达精神性的指向,例如长城象征中华民族的脊梁,黄河象征奔腾不屈的民族精神,岩石象征着威武不屈和坚强,红旗象征着胜利与希望,不但容易触发观者对于历史的记忆,而且也可以引发民族记忆深处的想象。杨力舟、王迎春的《黄河在咆哮》(1980年)就是一个例子。《黄河在咆哮》是一个组画,由《黄河怨》《黄河在咆哮》《黄河怒》三联画构成,描绘抗日战争时期中国人民遭受苦难,奋起抗争的情景。居中的画面是描绘在黄河滔滔洪流中船工们奋起摇橹的情景,人物造型是写实的,而滚滚的黄河水又是以写意性的笔墨表现出来的,其他部分留白,主体人物船工与黄河水形成虚实关系。画家“把描绘的重心,放在人的动势、船的动势、水纹波浪的动势上面,造成一种人与自然搏斗的动乱的局面”(蔡若虹语)。这既是符合现实主义的创作原则,又具有象征的和想象的性质,就如图像学研究者W.J.T.米歇尔所说的,图像是象征界、想象界、真实界“此三者的聚敛”,通过这样的方式,真实场景中的生活图像转化为作品的艺术图像,将艺术的想象和象征融入真实的历史中。这样的方式在三联画的其他两幅中也是可以见到的,《黄河怨》画面上部的浓烟用泼墨、泼彩的方式表现,下端的人物以写实的造型和深沉的墨色与上部的墨色形成虚实和浓淡的对比。《黄河愤》画面上部是耸立的太行山,下部是奋起抗争的中国人民,人物造型用直线构成,则表现了山石的坚硬特征,山石的巍峨耸立象征着中国人民坚如磐石的斗争精神。

杨力舟、王迎春 《黄河在咆哮》 纸本设色 180cm×230cm 1980年

二

在个人化叙事中,宏大的抗战历史被细化为一个个历史的“切口”,以小见大,见微知著。这不仅可以从容注入创作者个人的情感、视角和叙事特点,还能在画面结构和风格形态造成丰富多元的格局。在个人化叙事的模式下,图像的选择更加取决于个体经验,因此在视角上更加“平易近人”。比如邹峰、杨奇瑞创作的《仇娃参军》(1991年)。这件雕塑作品表现了抗战期间青年参军的主题。作者没有表现抗日战争的宏伟壮阔,也没有表现将军和领袖,或者某个重大的事件,而以平民化的视角表现抗日战争中普通老百姓送子参军的场景:父亲已经战死,母亲满脸悲愤,残废的爷爷满腔仇恨,吹起高亢的唢呐,送孩子上战场杀敌。作品吸取了民间传统的泥塑手法,毫无雕琢之弊,造型质朴,真挚动人。

邹峰、杨奇瑞 《仇娃参军》 雕塑 135cm×150cm×160cm 1991年

在个人化叙事中,因不同的创作者有着不同的语言手法、风格取向和创作观念,故而会在图像及形象的选择和建构上形成差异化的状况。1964年,秦大虎、张定钊创作了油画《在战斗中成长》。这幅画并没有描绘宏大的历史事件或壮阔的战斗场景,而是以轻松的笔调描绘了敌后武工队员和小八路在战斗结束归来的情形。画家将主人公安排在青纱帐之中,两人身背着从敌人缴获来的步枪,脸上挂着灿烂的笑容,充满了不畏艰苦、不畏强敌的豪情。画家以大块面的笔触、浓厚的色彩,简洁概括地塑造出人物形象,作品既贴近现实,又充分展现了艺术想象力,从而有力地烘托出画面的革命乐观主义精神。

秦大虎、张定钊 《在战斗中成长》 油画 138cm×130cm 1964年

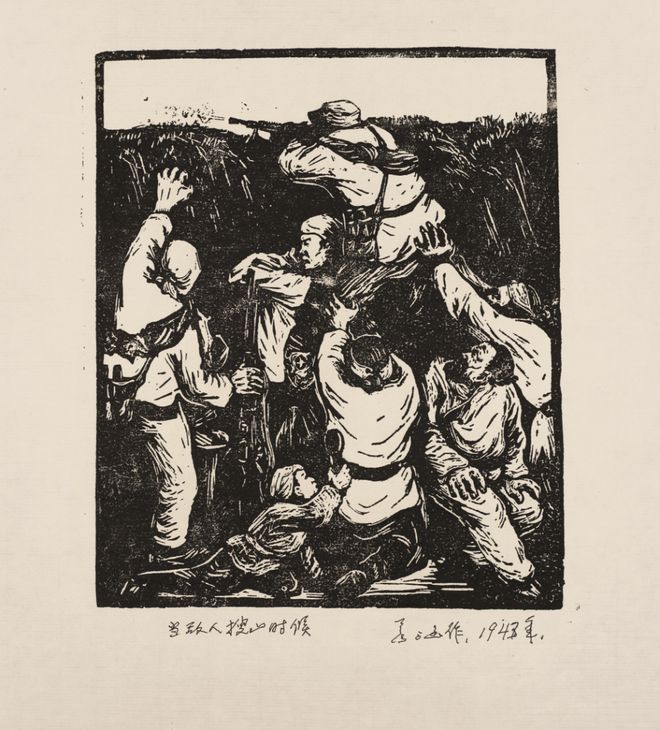

彦涵的版画作品《当敌人搜山的时候》(1943年)灵感源于他的亲身经历。1938年,彦涵随八路军东渡黄河奔赴山西抗日前线,在太行山时期经历了严酷的日寇“扫荡”,彦涵和战友们经历了血与火的考验,历尽千辛万苦才得以突破封锁线回到延安。因此,他对于抗战主题有着切身的体会和感受。《当敌人搜山的时候》表现的正是中国军民反“扫荡”斗争中的一个场景:四位老乡正托举起一位八路军战士对敌射击,另一位战士正欲攀爬到壕沟上,一个孩子帮忙传递手榴弹。画家用近景的镜头捕捉到紧张战斗的一瞬间,给人贴近现实场景的真实感。彦涵将战场上的个体经验在画中转换为金字塔式的构图和质朴的形象,以及朴拙的版画语言,真实而形象地反映出中国人民艰苦卓绝的抗日斗争场景,同时也刻画出八路军与人民群众生死相依、患难与共的鱼水情。

彦涵 《当敌人搜山的时候》 木刻版画 22cm×18.5cm 1943年

结语

在主题性美术创作领域,宏大叙事和个人化叙事两种模式在不同时代要求下,形成了此消彼长的动态关系。尽管两者在叙事模式、空间尺寸、图式营构和艺术手法的处理上皆有明显的差异,但都是建构历史形象和国家记忆不可或缺的路径。从艺术史发展的角度来看,宏大叙事与个人化叙事两种模式的并存,体现出时代语境下精神形象与审美取向的不断发展。在不同观念和观看视角的作用下,叙事模式不断发生着改变,反映出时代要求下语言形态、题材内容以及观看策略的变化。对于主题性美术创作来说,宏大叙事模式依然是不可或缺的,但个体经验和个人化叙事的参与,使得图像叙事的方式有了更多的可能性,两者相互促动发展,共同构建起国家记忆的图谱。

(作者系中国国家画院理论研究所所长、《中国美术报》总编辑)

编辑 | 李振伟

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 马子雷

终审 | 陈 明

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6