【编者按】9月29日,由浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院、宁波市文学艺术界联合会、中国油画学会、徐万茂美堉公益基金会联合主办的“仰山——许江艺术展”在宁波美术馆启幕。展览分“所念皆山”“燎原的现场与吟啸”“火的荒原在生长”三个篇章,以油画、大型雕塑与影像装置,呈现许江20年来从“葵原”到“仰山”的创作轨迹。

开幕式现场

中国美术家协会副主席马锋辉,中国美术学院院长余旭红,浙江省文学艺术界联合会副主席、宁波市文学艺术界联合会主席杨劲出席开幕式并致辞;中国文学艺术界联合会副主席、中国油画学会会长许江致答谢词;中国油画学会学术委员会终身委员、中国美术学院教授全山石宣布展览开幕。来自全国各地文化界、艺术界、教育界的200余位嘉宾参加开幕式。开幕式由宁波美术馆馆长张维萍主持。

研讨会现场

展览开幕前夕,许江在展厅现场接受本报记者独家专访。

展览现场

中国美术报:

许老师,您好2003年开始“葵”至今日的“山”,您似乎实现了从“被焚烧的集体记忆”到“重新矗立的精神山体”的转变。这种转变是有意为之还是自然生长出来的?

许江:我更倾向于后者。实际上,画葵就是画我们这一代人,画我们这一代人的精神记忆。葵让人联想到天地间的超脱与生命的万千感慨,感受到天苍苍野茫茫的莽原气象。因此,葵成为了开启我记忆、激发我想象与激情的钥匙,引领我走向一段人生旅程。

我画葵已经20多年,踏足过无数葵园。春葵、秋葵、残葵、硕葵皆亲眼目睹。我感受葵园的呼吸,守望葵园的故事,记录葵园葳蕤的苍茫气象。但实际上,在葵的背后,有一种如山的感动,静谧而深远。因此,画葵就如同画山一般。你看展厅墙上的这些葵,宛如一座座山脉、一道道铜墙铁壁,环绕四周,逼视着我们,仿佛我们的生命与它们一同跃动。我们看葵,能感受到生命的况味。这种情感让我欲罢不能,一画就是几十年。很多人劝我不要再画了,但是我停不住。

这几年我退休之后,有了更多的时间行走于浙江山水进行写生,踏访诸多名山。这时,我直观地描绘这些山,自然而然地从葵园的精神描绘转向以这些山川为原型的创作,我将其统归为“山水”系列。但山水画不仅局限于普通的风景写生,如何能够画出自己的特点,如何在作品中融入个人的独特风格,通过画作传达出内心深处的情感,这需要把一种生命的力量、艺术的语言和生命的哲思融在一起。

展览现场

中国美术报

山水画常常是中国画提到的概念,您作为油画家在表达中国的山水意象时有什么特殊的理解?

许江:我们常谈写意,那么“意”究竟是什么?在山水画创作中,我进行了许多思考。我的基本方法有两个,一是创作群组化系列作品,而非单幅创作。从多个角度描绘同一景色,仿佛与之进行一场长谈。每一幅画都相互呼应,形成对风景的整体印象,进而产生独特的色彩、用笔和风味;另一种方法是,我的用笔相对较硬,有一种独特的风味。或许有人会认为我的作品具有抽象性,笔触似乎在飞动,流露出抽象画的韵味。这种在具象与自我表达之间的游走,正是我作品的显著特点之一。

我们中国人有独特的山水观,是把自己关于山水的经验、关于自然的经验、关于人生的经验都化在此时此刻的绘画当中。所以我们经常说“无一笔是笔”,看到的不是笔,而是物象本身,这是第一层境界;第二层境界是“无一笔不是笔”,每一笔不仅是描绘对象,同时也在表达画家自己的情感,这才是真正的写意。

展览现场

中国美术报:

您的葵、您的山、您的竹等,远看是山,近看是千万道刮痕,仿佛是大山、深壑在肉身中生长,您怎么回应这种叙事?

许江:这是一个很好的比喻。这些画作经历了反复的磨砺,形成了独特的质感,我把这种质感叫作“淬”,意味着在创作过程中,我经历了锤炼,作品也因此有了厚度、沧桑感和力量感,这是油画最迷人的地方。就像中国画中的用笔,不仅要漂亮,更要老辣。真正好的绘画,其用笔中蕴含着沧桑感和力量感,这是我们赋予作品的魅力。因此,虽然作品看似沧桑,但我的内心却是欢愉的。

当我们踏入山水之间,首先体验到的是登临之境。孟浩然曾写道:“山川留胜迹,我辈复登临。”这些山川胜迹,前人已无数次登临,我们只是其中的一员。然而,这种登临是必须的,若未曾亲身体验,便无法拥有真正的发言权和感受。其次,是怀远之境。每次登临,我们都会思考,曾经有谁来过这里,与古人进行一场跨越时空的对话。第三个境界是悲慨,因为江山依旧。生命的无常与自然的恒长之间,引发了我内心深刻的悲怀之情。然而,大自然本身并无悲怀,这种悲伤是人类所特有的。因此,在这样的情绪下,我们所见的山脉都蕴含着一种悲情的力量。正是这种力量,使得我们的笔触变得庄重,心中永远对山川怀有敬畏之心。因此,我称之为“仰山”,即对崇高之物的敬仰。仰山,意味着山在为我们提供庇护。我们常说“家山”,意指家乡如同山一般,庇护着我们游子的心灵。山的意象让我们怀想无穷,因此最终达到陶然之境。从登临之境到怀远之境,再到悲慨之境,最终至陶然之境,我们的心灵随着对山水的冥想,与山水之间的对话不断得到提升。我认为这正是山水文化的核心。

展览现场

中国美术报:

您刚刚多次提到的悲情,您的这种悲情来源于何处呢

许江:我记忆中有三座最重要的山。第一座是浮山,那是我自幼生活的地方。此山位于福州郊外的一片稻田之中,形状如斗仓倒置,故当地又称“浮仓山”。山上有一所中学,父母曾在此任教,我的童年便在山上度过。我在山上奔跑,山上的每一棵树我几乎都攀爬过,如今即便闭上眼,童年时的那座山仍历历在目,因此,它是我心中的摇篮。这份特殊的情感,让浮山成为我纵贯一生的家山。然而,如今浮山已经不存,被修建为一座大型立交桥,山体的三分之二被削平,最终建成的立交桥甚至比原山规模更大,学校仅余一隅。每每念及此事,总令我心思怅然,那方故土,终究是回不去了。这便是我记忆中的第一座山。

第二座山关联着我插队的特殊经历:我曾随全家下放至福建沙县的茶峰峡。那是一个以产茶闻名的地方,我的青年时光便在此度过,这段岁月给我带来了深刻的磨炼。

第三座山是象山,这是我事业的牵挂。其实中国美术学院象山校区带有很强烈的山水情怀。象山不仅是一批楼房,它更是人在山水中眺望和生长的模式。中国美术学院象山校园有很多门窗和走廊,同学们朝朝暮暮从这里走过,远望青山时,不仅看到了自己的青春,而且也看到了生命的四季,看到未来。他们在青山的深处看到一个遥远的自己、一个陌生的自己。

这三座山可谓贯穿了我的一生:浮山是启蒙之地,茶峰峡是磨砺之所,象山则是事业之地。

令人惋惜的是,浮山如今已不复存在,消失在城市建设中。至于茶峰峡,去年我重返故地时,只见一条巨大的高铁穿峡而过,昔日宽阔的峡谷如今被挤压得只剩一隅。唯有象山,依旧静卧在城市建筑群中,默默传递着山水心灵的悠远鸣响。

展览现场

中国美术报

您在导览的时候也提到“仰山系列有两幅作品特别满意,色调呈现出前所未有的湿润这是江南的氤氲带给您独有的滋养,同时从油画发展的角度看,也是您对油画中国化道路的一种探索吗?

许江:的确如此。有人跟我说,你应该去画泰山,应该去画太行山,我为什么迟迟不去呢?因为作为一位南方人,我渴望先深入理解并描绘那些湿润的山峦,那些四季常绿的山景。待我将南方的山景描绘得淋漓尽致后,再去北方体验迥异的风情。因此,我的画作中常有那如翠绿宝石般的绿色,但这正是我在南方独特的感受。

为何我对这两幅画情有独钟呢?一方面,这两座山的描绘让我们联想到中国画中烟云弥漫的意境;另一方面,它们体现了我们面对真实山脉时的深刻把握。我们需要捕捉每一座山的独特风貌,进而在此基础上探索内心深处涌现的感悟,超越短暂的视觉体验,达到对整个世界的整体观照。这正是我钟爱这两幅画作的缘由。这种从内心深处涌现的感悟,能够超越一时一地的视觉体验,达到对整个世界的观照。

展览现场

中国美术报:

这次“仰山”展选择到宁波,您提到过“山与海的对望”。宁波作为海港城市,它的“山性”在哪里?选择宁波的契机是什么?

许江:第一个层面,我们有世界最高的山——喜马拉雅山,从那里开始,像阶梯一样向海延伸,贯穿成这片大陆最重要的形象。在此基础上,我们有名山的概念,有家山的情感,这也构成了我们心灵的崇拜。华夏民族也在这延绵的山川中生长,也滋生出了我们的山水文化。

第二个层面,今年是宁波美术馆建馆20年。此馆属宁波老码头故地,甬江经此汇流,东入大海。20年前初建的此馆又是我国城市美术馆的早例。20年过去,馆虽已成旧址,其命维新。

但是,我们对山的敬仰、对人民的敬仰、对民族的敬仰如何成为一个可以传递的意象呢?我的绘画就是抓住这一点在进行创作。

比如这次展出的雕塑,上千根六米高的葵和莲,它们昂首怒放,老的老去,年轻的正在成长。在葵园的远方,我们可以看到共生的希望。旁边展出的三屏影像中,既有铜锤击打葵盘的星火飞溅,也有万葵逐日垂首如鎏金,这些大地、日出、夕照的意象穿梭往返,将我们的精神延伸到日常生活中,通过这些作品传递给观众。

许江为媒体进行导览

中国美术报:

如果让观众从展厅走出去,只带一个关于“仰山”的“非视觉”记忆,您希望是什么?

许江:“崇高”。从高耸的山脉引发的崇高,既有自然的崇高,也有精神的崇高,那就是我们的历史,我们文化中的崇高意蕴。

部分作品欣赏

所念皆山

许江 《余村竹之一》 纸本油画 80cm×82cm 2025年

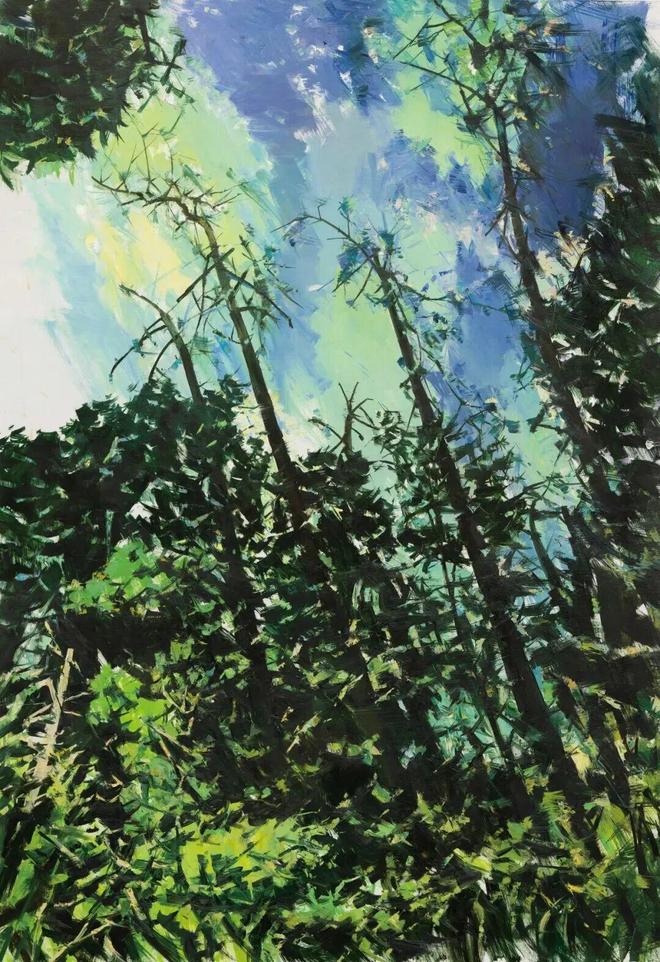

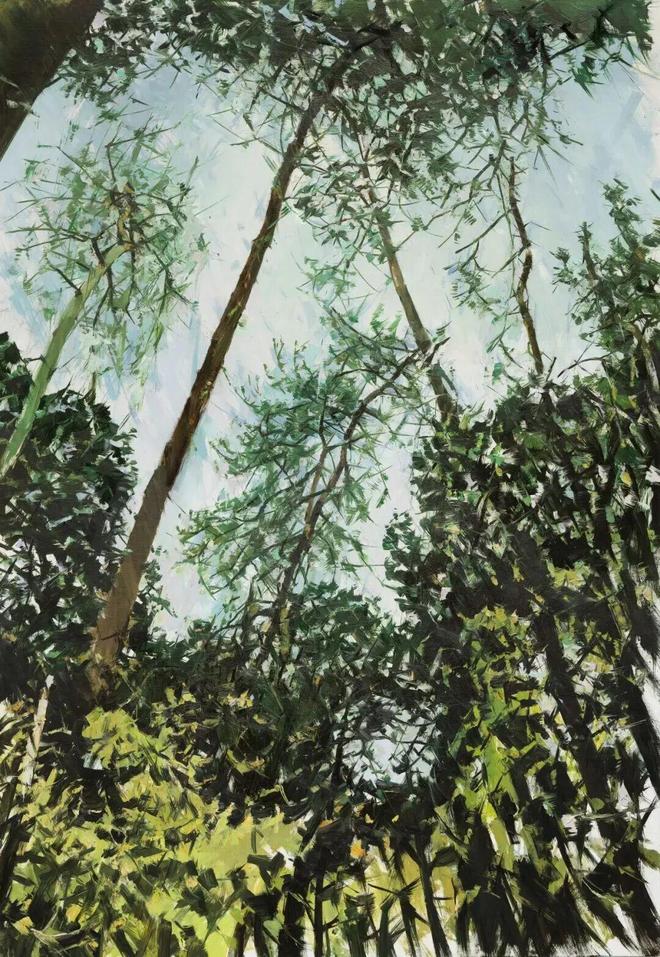

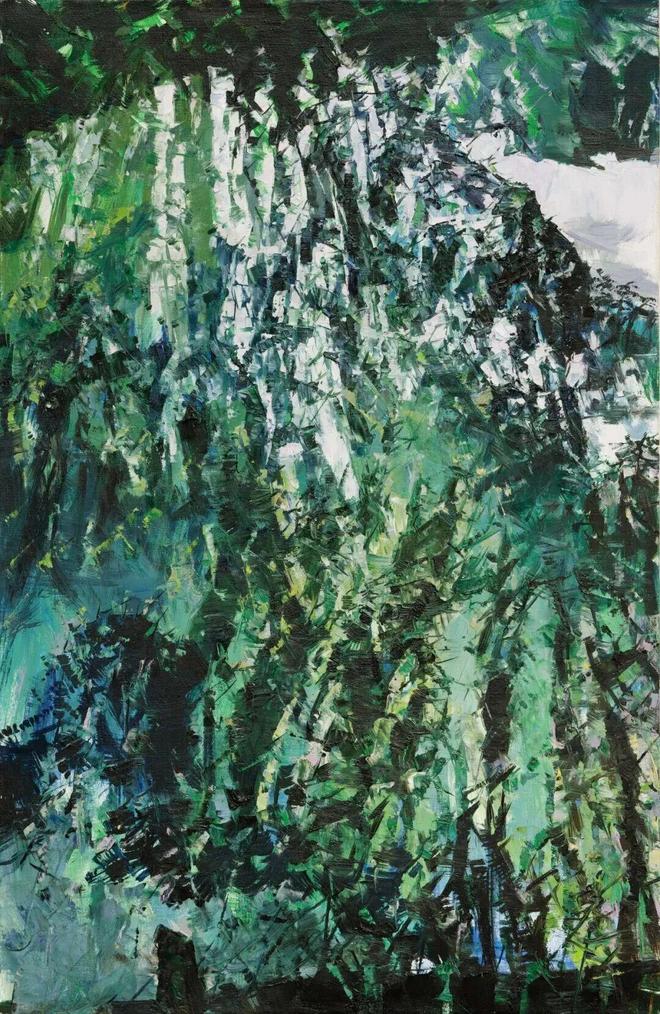

许江 《风松图之一》 布面油画 230cm×160cm 2025年

许江 《风松图之二》 布面油画 230cm×160cm 2025年

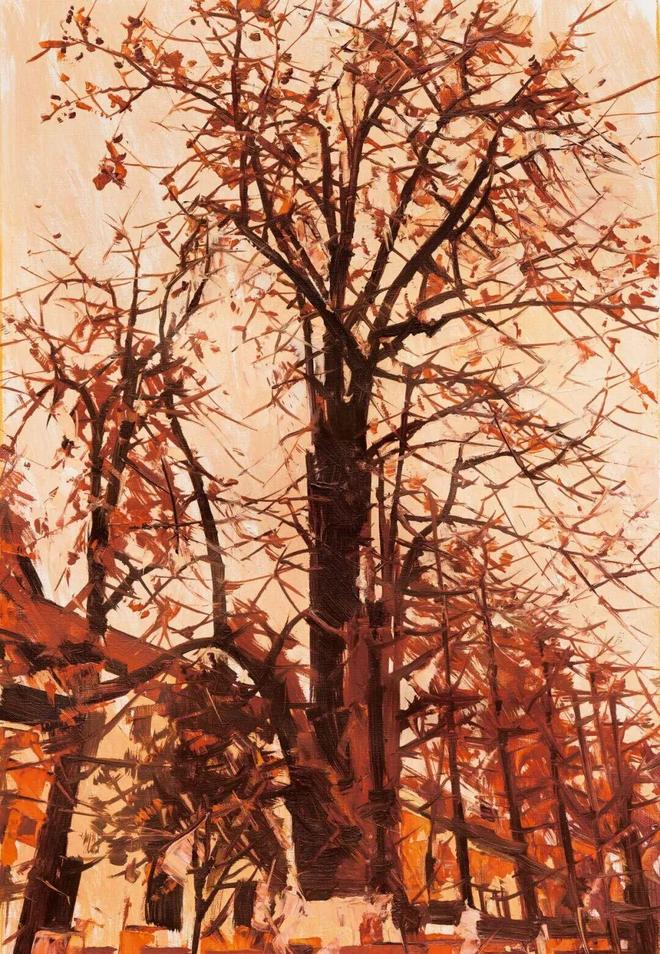

许江 《十里银杏之一》 纸本油画 73cm×50cm 2024年

许江 《红土地之一》 纸本油画 50cm×73cm 2024年

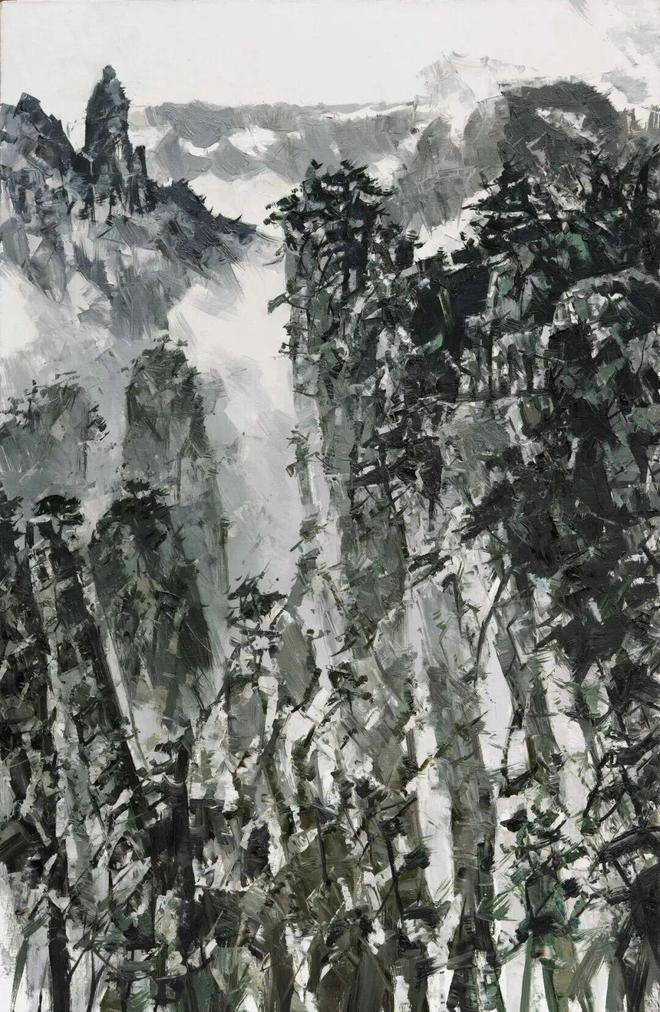

许江 《神仙山居图 · 玉灵珑》 布面油画 138cm×90cm 2024年

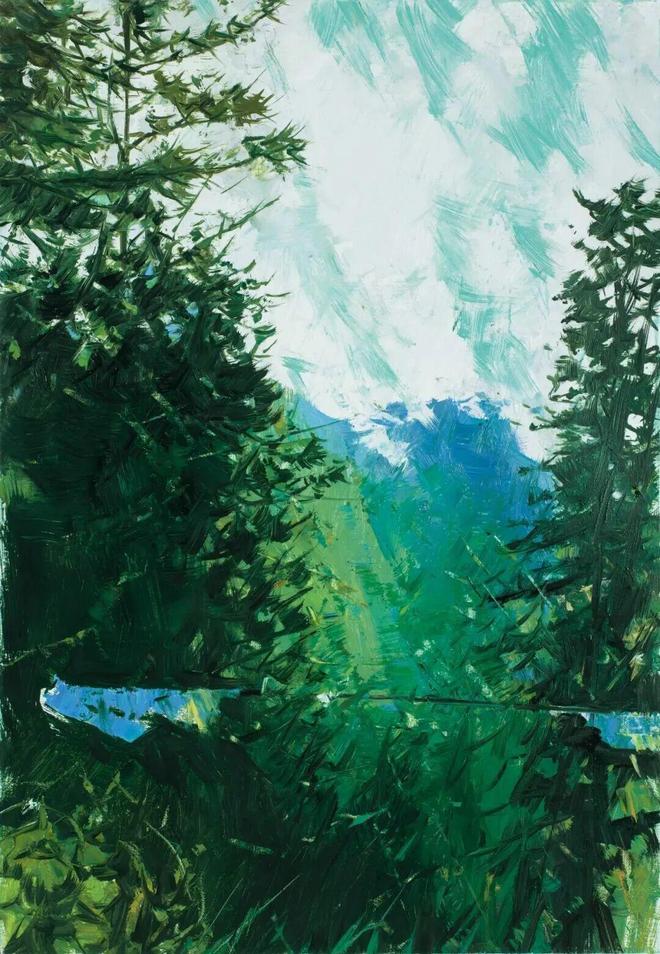

许江 《 神仙山居图 · 翠高峰》 布面油画 138cm×90cm 2023年

许江 《龙泉青木之二》 纸本油画 73cm×50cm 2022年

许江 《龙泉苍松之一》 纸本油画 73cm×50cm 2021年

燎原的现场与吟啸

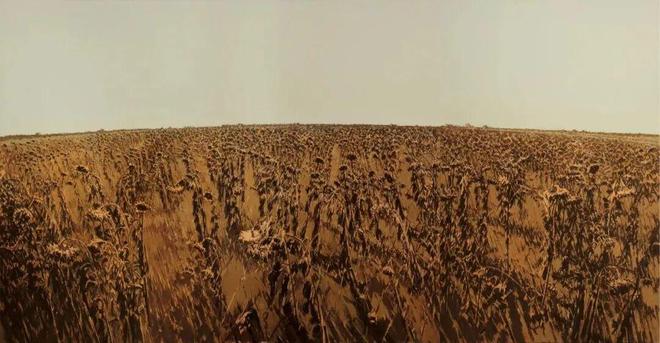

许江 《陌行》 布面油画 60cm×300cm 2019年

许江 《红烛》 布面油画 60cm×300cm 2019年

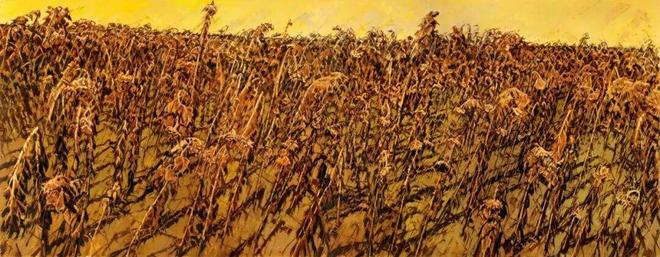

许江 《东方葵 · 悬葵》 布面油画 280cm×540cm 2016年

许江 《无地花》 布面油画 280cm×1080cm 2010年

许江 《晚风为谁而追》 布面油画 280cm×720cm 2009年

许江 《秋葵会否变红》 布面油画 280cm×900cm 2008年

许江 《葵阵》 布面油画 280cm×540cm 2006年

火的荒原在生长

许江 《共生会否可能》 雕塑 25cm×4×600cm

许江 《无别离》 铜腐蚀 320cm×920cm 2025年

图片来源于主办方

编辑 | 张婷婷

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 冯知军

终审 | 陈 明

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6