刚刚过去的秋分,是第八个“中国农民丰收节”。在这个致敬耕耘的日子,回溯中国古代农业发展的璀璨星河,元代农学家王祯如同一颗耀眼的星辰,他以《王祯农书》这部集大成的农学巨著名垂青史。王祯毕生践行“农为天下之本”的理念,在旌德、永丰等地推广农具、兴修水利。他编写的农书图文并茂,涵盖南北农业技术,展现了元代农业的智慧。他改良的“高转筒车”“瓠种”等农具,大大提高了当时的农业生产效率和生活水平。这位山东儒者的重农情怀,恰是中华文明扎根土地的生动缩影。

文|刘永加

以农为本,为官期间“教民勤树艺”

王祯是元代东平路泰安州(今山东泰安)人,这里历来经济文化发达,并有优良的农学传统。王祯自幼聪慧好学,对农业生产很感兴趣,很早就确立了拯民于饥寒的远大志向。元世祖至元年间,王祯曾出任泰安州教授;元成宗元贞元年(1295)起,任旌德县尹6年;大德四年(1300),转任永丰县尹。他为官期间,勤政爱民,清正廉洁,深受百姓赞誉。

王祯在《农书·自序》开头就说:“农,天下之大本也。”他认可古人所说:“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒。古之先哲,教民事也,首重农。”王祯认为,地方官就应该熟悉农业生产知识,否则就不能担负劝导农桑的责任。因此,他留心农事,处处观察,积累了丰富的农业知识。每到一地,他把传播先进耕作技术、引进农作物优良品种、推广先进农具作为己任,为促进当地的农业生产发挥了重要作用。

王祯画像。

王祯出任旌德(今安徽宣城旌德县)县尹时才24岁。作为基层主官,职位不高,他却在6年任期内为百姓做了许多好事。据《旌德县志》记载:“莅任六载,山斋萧然,尝著农器图谱、农桑通诀,教民勤树艺,又兼施医药,以救贫疾。种种善迹,口碑载道。后调永丰。”

王祯在旌德任内,恪尽职守,公正无私,勤勉务实,一心为民。他曾抨击贪官污吏:“不知衣食之所自,唯以骄奢为事,不思己之日用,寸丝口饭,皆出于野夫田妇之手;甚者苛敛不已,朘削脂膏以肥己。”而他自己则是三间茅屋、粗茶淡饭、两袖清风,还常将俸禄拿出来,开办学校,建造桥梁,整饬道路,兴修水利。此外,他还施舍医药,救济穷苦。时人颇有好评,赞其“惠民有为”。

王祯重视农业,经常到田间地头了解农业实情,亲自教农民种植、栽培。在旌德县时,他看到当地大多数田地是坡田、梯田,虽有一些塘堰水坝,但其中一些塘坝毁塌,无法浇水灌溉,他就动员百姓重新修好,储水备用,为此还捐出自己的俸禄。

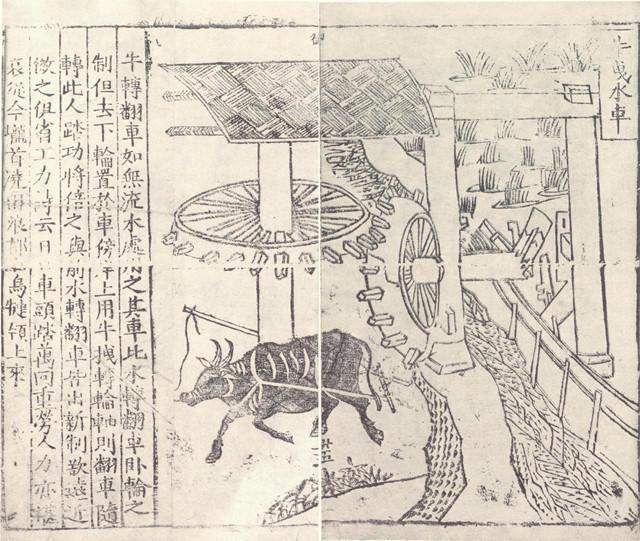

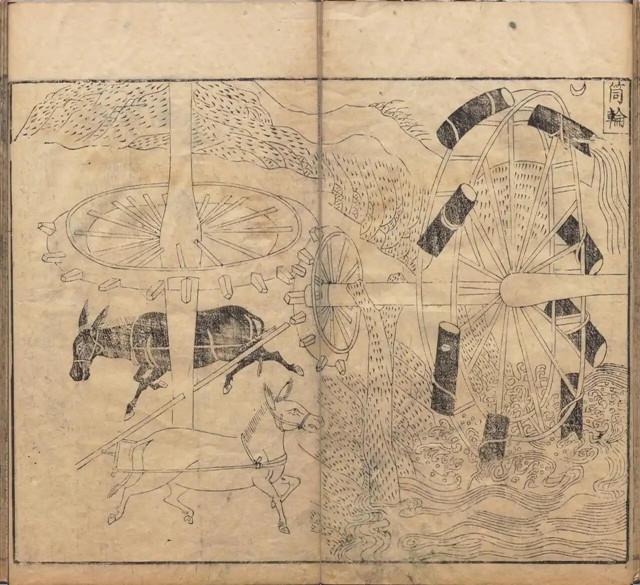

旌德任上第四年,春夏之交遇上大旱,两个月没下雨,山田禾苗到处一片片枯萎,农民心焦如焚。王祯也十分焦急,他到山田察看旱情,实地考察水源,最终查清了还有水源可以利用。由于当地大都是山田,田地高低不同,根据这一实际情况,王祯借鉴一些地方的水车技术,连夜设计绘制了适合当地的“高转筒车”图样,召集工匠依图赶制出来,送到山田抗旱,结果成功将水提到垂直高度3米的地方,使得高处的禾苗也得到灌溉,山田抗旱取得了显著成效。

当时,旌德县农民的耘田农具很落后,大都靠人力,非常辛苦。王祯就把当时江浙地区的新式农具“耘荡”引进到这里推广开来,大大减轻了劳动强度,提高了生产效率。

元成宗大德四年(1300),王祯调任信州永丰(今江西上饶广丰区)县尹。上任时,王祯浩浩荡荡地带了十余辆马车上路,不知真情的人以为是他搜刮所得的财物。有人举报了王祯,结果上面来人查看,发现车上装的全是桑树苗和棉花种子,那是他准备带到永丰县去推广的。兵马未动、种子先行,由此可见王祯的重农情怀。

到了永丰县,王祯把自己带来的树苗和种子分发下去,鼓励百姓发展生产。他仍然以奖励农业和教育为主,还经常购买桑树苗、棉花种子,教导农民种植,并画出各种农具图形,让百姓仿造试制使用,大大提高了生产力,使当地百姓生活水平得到了提高。

王祯继承了“以农为本”的传统思想,无论在旌德还是在永丰,他都积极提倡农桑,奖励垦耕,鼓励百姓以种好庄稼为荣。

编写《农书》,大地上的智慧诗篇

正是因为王祯有了大量组织农业生产实践和各类种植经验,他在处理好各种政务的同时,潜心研究农业生产技术,才写出了从全国范围内对整个农业进行系统研究的巨著《王祯农书》。

其实,在旌德县时,王祯就开始着手编写农书,直至调任永丰县后才完成全书的编写。

《王祯农书》分为“农桑通诀”“百谷谱”“农器图谱”三部分,计37集370目,共13.6万字,插图306幅。他以诗配图,图文并茂,通俗易懂,切合实用,文化程度低的百姓也能看懂。书中对耕耘、种植、纺织、畜养等方面的经营方法,根据不同地区的情况和特点,分别作了详尽的叙述。尤其是农业生产从垦耕、耙劳、播种、锄治、粪壤、灌溉、收获等一些基本技术都有详细记载,指导性很强。

元成宗大德八年(1304),元政府下诏刊刻王祯所著农书:“信州路永丰县尹王祯,东鲁名儒,年高学博,南北游宦,涉历有年,尝著《农桑通诀》《农器图谱》及《谷谱》等书,考究精详,训释明白。备古今圣经贤传之所载,合南北地利人事之所宜,下可以为田里之法程,上可以赞官府之劝课,虽坊肆所刊旧有《齐民要术》《务本辑要》等书,皆不若此书之集大成也。若不镘梓流布,恐其失传。”因此使得《王祯农书》流传下来。

《王祯农书》记载当时的农耕技术比较完备,特别是以诗歌的形式表达更为生动。王祯在《农书·农器图谱·田制篇》中记载了南方的一种先进种植方式,称为架田,也叫葑田,他写道:“架田。架,犹筏也。亦名葑田。《集韵》云,葑根也。葑亦作澍。江东有葑田,又淮东、二广皆有之。东坡《请开杭之西湖状》,谓水涸草生,渐成葑田。”这是以葑泥附在木架上而种植的水上活田,王祯认为比较科学可行,为此他专门写诗予以赞赏,诗名为《架田》,其中写道:“稻人种艺巧凭藉,既辨土宜知土化。只知地尽更无禾,不料葑田还可架。从人牵引或去留,任水浅深随上下。悠悠生业天地中,一片灵槎偶相假。古今谁识有活田,浮种浮耘成此稼。”架田是指用木头搭架做成田丘,系着浮在水上,用草根盘结的泥堆在木架上面,就可以种植庄稼。

对于先进的耕作方式,王祯也多有记载,他尤其重视秋耕,认为可以增加产量、提高土壤肥力。在其《农书·耕垦篇》中记载:“凡地除种麦外,并宜秋耕,秋耕之地,荒草自少,极省锄功……大抵秋耕宜早,春耕宜迟。秋耕宜早者,乘天气未寒时,将阳和之气掩在地中,其苗易荣;过秋天气寒冷有霜时,必待日高方可耕地,恐掩寒气在地内,令地薄不收子粒。春耕宜迟者,亦待春气和暖日高时耕。”王祯认为秋耕能除草、增加土壤温度、改善土壤热力条件,有利于增产增收。这些事例说明《王祯农书》具有极强的技术性和指导性。

《王祯农书》在中国古代农学遗产中占据着举足轻重的地位,该书不仅覆盖了中国北方农业技术,也深入探讨了南方农业技术,为后人提供了全面的视角。

改造农具,穿越时空的农耕智慧

元代农具有多品种、多规格的特点,各种农具技术得到了快速发展,特别是《王祯农书》中所记载的农具,基本上都已经成熟和定型。

王祯为官期间,设计和绘制了大量比较复杂的农业机具图,并对一些早已失传的机械,多方征询、研究,使其复原,有的还进行了改造。东汉时南阳太守杜诗发明炼铁用的“水排”鼓风技术,到元代时已经失传,王祯经过长期反复研究,终于搞清了“水排”的构造原理,并绘制成图,载入“农器图谱”中。王祯在旌德县推广的高转筒车,就是借鉴他人的技术经验改进取得成功的,大大提高了抗旱能力。

在制造和推广农业机具时,王祯还使用了许多机械装置,不仅运用了杠杆、滑轮、轮轴等简单机械,而且广泛使用了绳轮、齿轮、曲柄、连杆等较复杂的传动、变速机件,说明他同时具有相当高的机械设计和制造水平,可见他还是一位卓越的农业机械制造专家。

王祯在书中记下了不少当时的农具,其中《锋》一诗写道:“锋也古农器,于今用不同。初缘耒耜制,遂助犁锄功。利取根苃断,坚攻土脉通。兼材宜不废,图象付良工。”王祯在诗的开头写“锋”是古代的农器,其实,“锋”在元代以前和元代的功用是不相同的。“锋”最初的功用和耒耜相同,可以和锄犁一起使用。元代时,“锋”又可以用来除草和破土块,能把草根斩断,并且将土块平整。也许就是经过了王祯的改进才有了新的功能。

王祯的《瓠种》一诗则写道:“休言瓠落只轮囷,一窍中藏万粒春。喙舌不辞输泻力,腹心元寓发生仁。农工未害兼匏器,柄用将同秉化钧。更看沟田遗迹在,绿云禾麦一番新。”瓠种,俗称“点葫芦”,是北方地区经常使用的一种播种工具。制作的时候,穿透瓠的两头,用木头贯穿其中,后用手执为柄,前用作嘴,敲打瓠种,可以使种子落到田地里。虽然是一种简易的播种设备,但经过王祯的改良,成为当时农人得心应手的农业生产工具。

王祯以毕生心血铸就《农书》,将农业知识系统化、实用化、普及化,他不仅是我国历史上四大农学家之一,更是一位真正的实践者。他的情怀与智慧,跨越七百年时光,依然熠熠生辉,继续滋养着今天的丰收梦想。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6