20世纪跨领域艺术革命“激浪派”,从未在国内做过全面、系统性梳理的大型展览,今天,西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目推出的重量级年度特展“偶然!激浪派!”通过蓬皮杜中心200余件馆藏真迹,从精神源流、发展脉络与创作核心等,完整追溯了这一极具先锋性和颠覆性的艺术流派。

激浪派诞生于20世纪50年代末至60年代初的欧美,彻底打破了艺术与生活、精英与大众的边界——艺术不必是昂贵的画布与雕塑,日常的盒子、衣架、游戏,甚至沉默与呼吸,都能成为艺术的载体。从群体的成员构成上看,来自化学、经济学、音乐、设计、人类学等领域的他们不是传统意义上的艺术家,这些跨学科、跨领域的创作者打破了艺术创作的“专业壁垒”,以多元背景的个体实验为激浪派注入集体性参与的基因。“人人都是艺术家”的理念便是从激浪派开始。

展览现场

展览现场

观众可以在展览中看到“观念艺术之父”马塞尔·杜尚、激浪派创始人乔治·麦素纳斯、“社会雕塑家”约瑟夫·博伊斯、现代摄影先驱曼·雷、“简约音乐代表”拉蒙特·扬、“事件艺术代表”乔治·布莱希特等达达主义与激浪派重要人物的重要代表作,以及多件致敬“前卫音乐革命家”约翰·凯奇的作品,展览中也不乏如“空间主义创始人”卢齐欧·丰塔纳等与激浪派产生精神共鸣的先锋艺术家的作品。

《三种布置》 徐翌晟 摄

激浪派运动旨在消弭艺术与生活的界限,作为该艺术运动的创始成员乔治·布莱希特将作品构思为可用日常物品来“演奏”的“乐谱”。1962年创作的《三种布置》,其“乐谱”仅寥寥数语:“在架子上;在衣帽架上;黑色物体/白色椅子”。作品的具体呈现方式则通过示意图给出,其中对某些物件的选择更是开放性的。该作品于1973年首次被制作呈现,此类作品将最平凡的生活物件转变为艺术事件。“有时候就像拿着一张清单到超市里去购物,每次的组合都可以不一样。”策展人费雷德里克·保罗告诉新民晚报记者,比如这次在西岸美术馆展出时用到的架子、衣帽架、涂成白色的木椅及各种物品,都在上海购置。

《面包》 徐翌晟 摄

激浪派运动创始成员鲍勃·沃茨于1964年创作的石膏系列作品《面包(十条面包)》,以灰色调渐变递进呈现,序列最后一件以铝箔包裹,成功捕捉了观众的目光。鲍勃·沃茨拥有机械工程学历,并担任教职,其人生轨迹正如这件充满创新性的作品般难以捉摸。据他自述,其艺术创作既无连续性也无固定主题,纯属业余爱好——既然如此,又何必区分重要与不重要?何必只专注于一件事而非十件事?

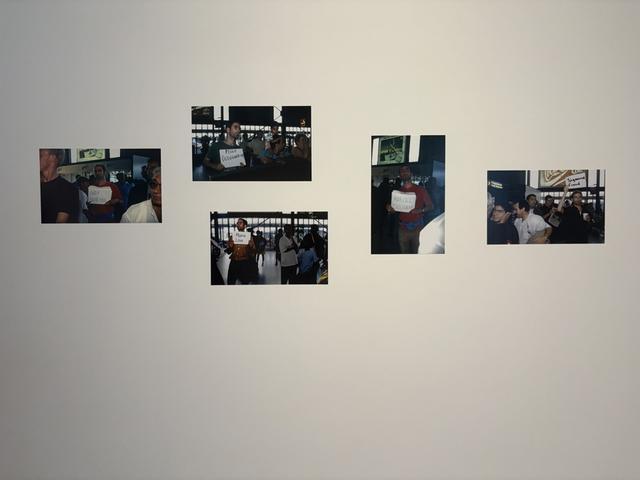

《等待名人》 徐翌晟 摄

乔纳森·芒克的《等待名人》(安迪·沃霍尔、佩姬·古根海姆、蒙娜丽莎、马塞尔·杜尚、西格蒙德·弗洛伊德)系列作品(1995年―1997年)有些戏谑,因为这一系列的诞生,离不开各路名人的“非自愿”支持——他们大多已经去世。艺术家如同商务接机人员那样手举名牌在机场到达出口“召唤”着他们,仿佛在等候前往某个专业会议的陌生旅客。显然,艺术家这么做是让我们认出举着名牌召唤名人的那个人。于是,当这些名人都向他“汇聚”而来,便实现了名人效应的转移。

展览中还有作品“就地取材”。致敬马塞尔·杜尚的《三个标准的终止计量器》由王韵薇、裴沁妍、陈思羽、陈语格、小柠檬、大桉树、杨紫皓几个小朋友在西岸美术馆工作坊中制作而成。《三个标准的终止计量器》原作由杜尚1913年创作,他将一根1米长的线水平拉直,再让其自由坠落到一个平面上,留下痕迹。遵循科学实验的严格规程,却旨在证明科学也无法克服偶然性。为追求客观结果,实验重复三次,得到三条形状迥异的线条。艺术家随后根据这三条曲线的轮廓,切割出三把木制异形尺。为突显实验的戏仿特质,杜尚将这些原始轨迹与木尺收纳进了一个专门为此改装的槌球游戏盒中。这次的展览呈现,是西岸美术馆邀请小朋友在工作坊中重现这项独特的实验,亲身体验艺术与科学观念的碰撞,实验成果也是对杜尚艺术理念的当代回应。

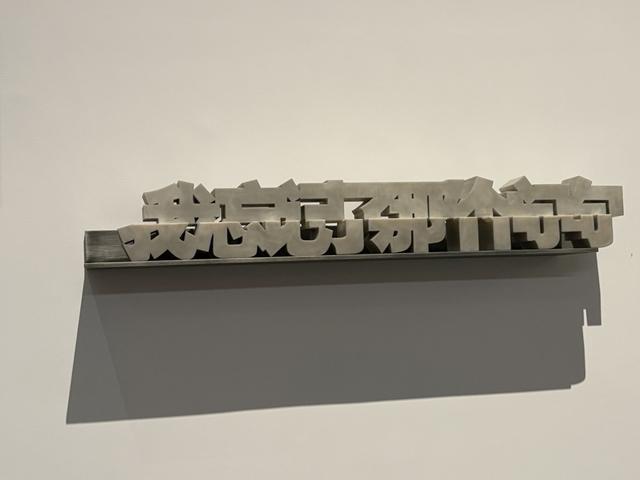

《我忘记了那个问句》

展览特别纳入了黄永砯、耿建翌、尹秀珍、施勇等中国当代重要的观念艺术家的多件代表作,共同探讨“激浪”精神在中国当代发展脉络中引发的共鸣及所留痕迹。比如展览结尾处施勇的装置作品《我忘记了那个问句》,代表了几乎每位观众观看展览之后都会提出的问题——“这个展览究竟想说什么?”中国艺术家的加入不仅丰富了激浪派的叙事维度,更展现了中国当代艺术在全球先锋派谱系中的独特位置。

原标题:《“人人都是艺术家”从他们开始,激浪派首次大展在西岸美术馆展出》

栏目编辑:江妍

来源:作者:新民晚报 徐翌晟

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6