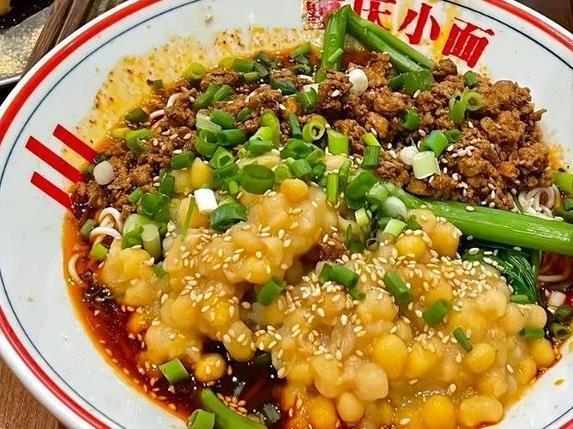

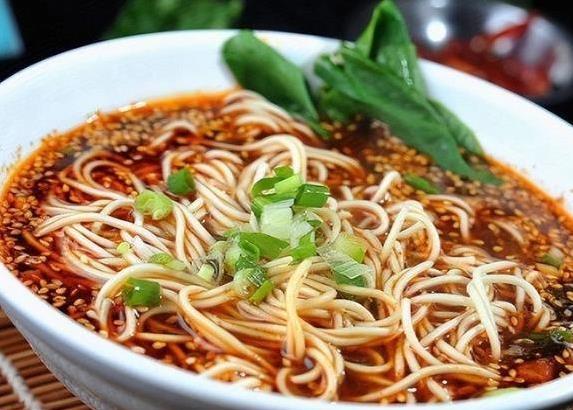

重庆小面,一碗热气腾腾的麻辣面,端上来那一刻,香气扑鼻,辣椒和花椒的味道直钻鼻孔,让人忍不住咽口水。这碗面是重庆街头巷尾的常客,路边摊、小餐馆,随处可见,价格便宜,味道地道,重庆人吃得那叫一个过瘾。可这么好吃的东西,咋就走不出重庆,没能火遍全国呢?今天咱们就来聊聊,这碗面的“出圈”难题。

重庆小面的精髓,全在那一口麻辣。红彤彤的辣椒油,配上麻得舌头打颤的花椒,再加上酱油、蒜泥、葱花、芝麻酱,调料一层层叠加,味道又香又冲。可这股子麻辣劲儿,不是人人都受得了。重庆人吃着爽,外地人尝一口,可能就被辣得满头汗,直喊“受不了”。有数据说,重庆人一年能吃掉几亿碗小面,但到了外地,很多人吃一次就不敢再点,因为太辣太麻,胃都抗议了。

想让外地人接受,商家就得调整口味,少放点辣椒,减点花椒。可这一改,重庆小面的魂儿都没了。就像把一首火辣的歌改成了轻音乐,少了那股冲劲儿,味道就不对路了。有人在网上吐槽,在外地吃的小面,汤底寡淡,吃完一点都不满足。这么一改,重庆小面的特色没了,咋还能吸引人呢?

再说食材,这也是个大问题。重庆小面的辣椒和花椒,讲究的是本地货,辣得正宗,麻得过瘾。尤其是豌豆尖,这玩意儿在重庆随处可见,嫩得能掐出水。可到了外地,这些食材不好找。外地的辣椒不够辣,花椒不够麻,豌豆尖更是稀罕货。有人算过一笔账,运一斤豌豆尖到外地,成本得翻好几倍。食材不地道,做的面还能叫重庆小面吗?

本地人做小面,食材新鲜,供应链顺畅,味道有保证。可在外地,食材要么贵得离谱,要么干脆找不到。有的商家没办法,只能用本地能找到的替代品,结果做出来的面,味道总差那么点意思。网上有食客评论,说在外地吃的小面,感觉像“山寨版”,吃不出重庆街头的那个味儿。这么一来,食客不买账,生意自然不好做。

饮食习惯的差异,也让重庆小面在外地吃了闭门羹。重庆人爱吃面,早上路边摊,晚上夜市,随时都能来一碗。数据统计,重庆主城区每天小面摊的营业额就能达到几千万。可北方人更爱吃筋道的面条,汤要鲜,面要Q弹。南方人呢,习惯吃米饭,或者清淡点的菜。重庆小面那股浓烈的麻辣味,到了这些地方,很多人吃不惯。就像你让一个爱喝清汤的人去吃麻辣烫,估计他得皱眉头。

价格也是个绕不过去的坎儿。在重庆,一碗小面五六块钱,顶多十块钱,普通人吃得起,学生党也能天天吃。食材本地化,成本低,价格自然亲民。可到了外地,食材运费高,人工成本也贵,一碗面的价格直接飙到15块甚至20块。有调查显示,外地的小面价格比重庆贵了50%以上。消费者一看菜单,觉得太贵,宁愿去吃个盖饭或者汉堡。价格高了,愿意掏钱的人就少了。

更别提外地的餐饮市场,竞争多激烈啊。沙县小吃、兰州拉面,哪个不是价格亲民、味道适配全国?重庆小面要想挤进去,价格高、口味重,实在不容易站稳脚跟。有人在网上说,外地的重庆小面吃一次还行,吃多了觉得不值那个价。市场这么现实,价格贵了,生意自然就黄了。

还有个问题,重庆小面的吃法太“本地化”了。在重庆,吃小面是个快节奏的事,路边摊点一碗,站着吃完就走,讲究的就是个痛快。可在外地,很多人吃面还得配点小菜,坐下来慢慢吃,讲究个氛围。重庆小面的这种“糙汉子”风格,到了讲究精致的地方,就有点格格不入。就像让一个山里汉子去喝下午茶,感觉总有点别扭。

重庆小面是重庆的骄傲,也是中国美食的一张名片。它带着这座城市的烟火气,带着山城人的热情。可要让它火遍全国,还得跨过口味、食材、习惯、价格这些坎儿。你说,这碗面能不能成为下一个“兰州拉面”?大家觉得呢?

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6