△点击上图查看详情

9月27日,由中国美术学院主办,中国美术学院绘画艺术学院、中国美术学院艺术管理与教育学院、中国美术学院书法学院、中国美术学院雕塑与公共艺术学院、中国美术学院美术馆、全山石艺术中心承办的“为读——周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放先生的艺术与文献”展览在全山石艺术中心开展。

本次展览缘起于五位艺术家后人的倡议,并得到学院各学科和社会机构的支持,以“依情成读”为核心初衷,希望在理解的平台上再度唤起对前辈的记忆与体悟。

周轻鼎、林达川、刘江、吕洪仁、陆放五位先生,分别出生于十九世纪末至20世纪30年代初,是国立艺专、中央美术学院华东分院、浙江美术学院、中国美术学院历史发展的亲历者,也是教育与创作的中坚力量。展览以时代与艺术心理的演化为视野,强调“领读”的策展方式,特别邀请王家豪、黄木鉴、王丹南、丁筱、刘坤五位青年艺术家、研究者与教师作为“领读人”,以自身的学术与创作实践对话前辈的作品与文献。

展览共梳理、展出700余件作品与文献,在五个主题板块中呈现五位老先生的人生轨迹与精神气息。观众将在阅读与研究的氛围中重新认识、体悟前辈艺术家和教师身上原本具备的生命的完整与鲜活。

展览将持续至10月31日。

艺术家简介

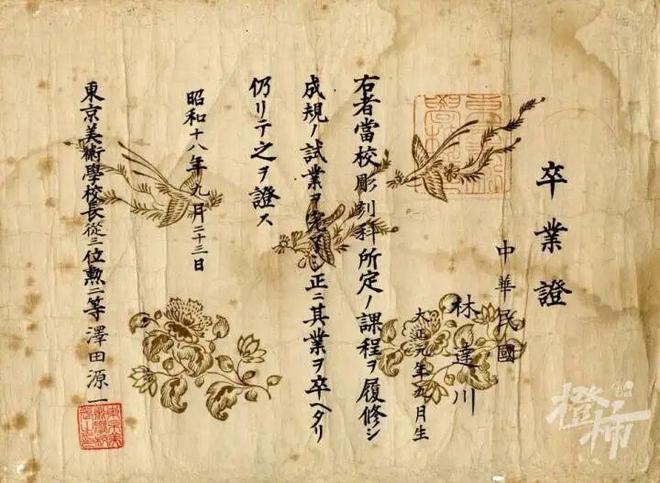

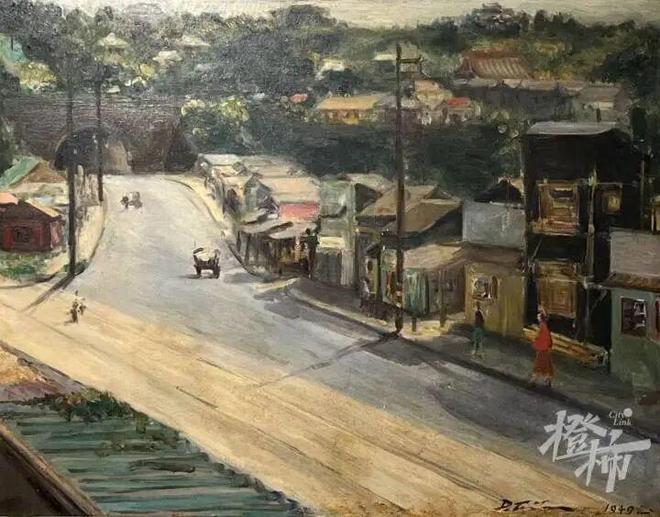

林达川(1912.7—1985.11),原名林北滔,生于广东省新会县独联乡,油画家,艺术教育家。林达川早年就读于杭州国立艺专,并于1935年考入日本最高美术学府东京美术学校,师从日本油画大师梅原龙三郎和安井曾太郎等。1953年回国后执教于浙江美术学校(现为中国美术学院)。林达川是留日最久的画家,曾多次入选日本美术展览会,并获得“特选奖”和“无监查”“依嘱”等荣誉,是当时日本美术界获得最高荣誉的华人。回国后的林达川默默无闻,笔耕不辍,创作了近千幅油画,其作品色彩丰富,造型简率,用笔生猛,气韵生动,既有西方印象派和后印象派画风,亦存中国艺术精神,为“油画民族化”的探索作出重要贡献。林达川曾在中国美术馆、浙江美术馆举办个展,作品被多家重要美术馆及海内外藏家收藏。

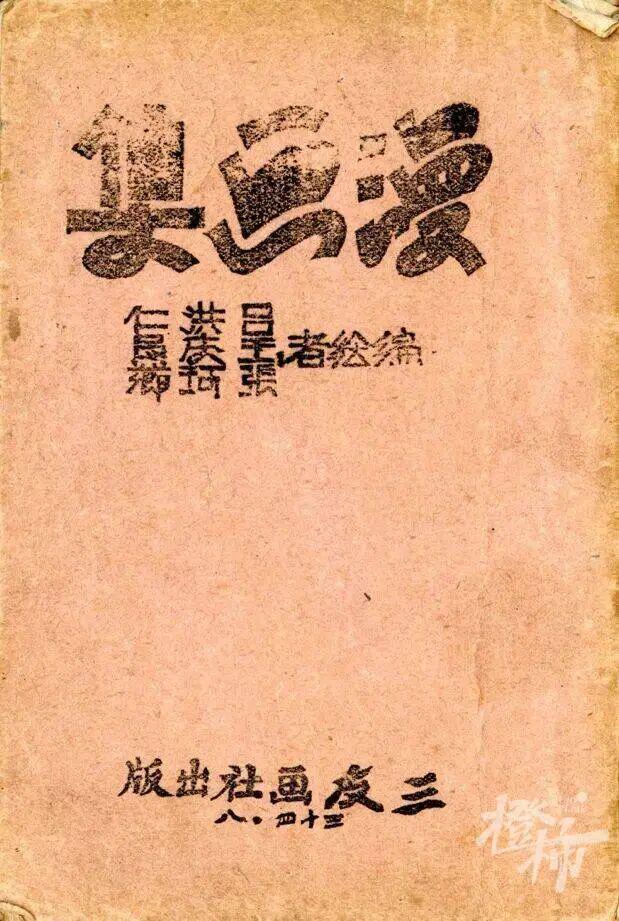

吕洪仁(1927—2017),别名吕剡、海犁,浙江嵊州人。1947年考入杭州国立艺专;1952年毕业于中央美术学院华东分院(原国立艺专,现中国美术学院)绘画系,毕业后留校任教于油画系。历任研究员,油画系助教、讲师、副教授,油画系副主任。1981年12月主持附中复校工作,任筹备工作组组长;1982年至1984年任浙江美术学院附中校长。为中国美术家协会会员、浙江省油画家协会会员、逸仙书画院名誉理事。是中华人民共和国成立后第一代油画艺术家。

陆放(1932-),江苏昆山人,中国著名版画家,中国美术学院教授,中国美术家协会会员。1949年参军加入文工团,1955年考入中央美术学院华东分院(现中国美术学院)版画系,1960年毕业后留校任教,成为中国现代水印木刻的重要奠基者和推动者。

陆放长期致力于水印木刻的研究与创作,他在继承中国传统“水印木刻”的多色套印技艺的基础上,又融入现代审美意识,形成典雅抒情、清新含蓄的独特风格。他强调“以情动人”,注重情感表达与技法表现的统一,其作品既保持了刀法的雕琢韵味,又实现了色彩与意境的多层次呈现。

西湖是陆放创作的核心母题。从1956年首幅《西子湖》至2023年《岚烟氤氲》,他在近70年间,从未停止关于西湖的创作。他透过不同季节、视角与气候的捕捉,深刻展现西湖的内在生命力与人文意境,被誉为“西湖陆”。此外,他也广泛涉猎江南水乡、藏书票与小版画创作,展现出丰富多元的艺术探索。

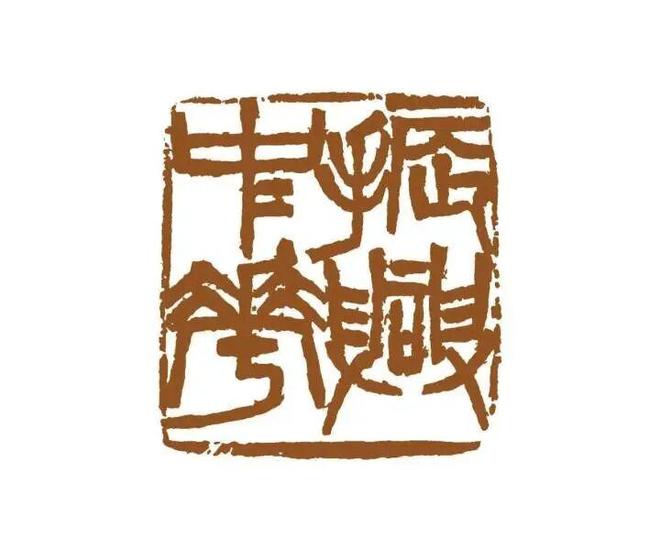

刘江(1926.7-2024.6),原名佛庵,号湖岸、知非,重庆万州人(原四川省万县)。曾为中国美术学院教授,中国书法家协会常务理事(篆刻艺术委员会委员、书法教育委员会副主任、创作评审委员会委员),中国教育研究会副理事长,中国印学博物馆馆长,浙江省书法家协会首席顾问,西泠印社执行社长、名誉社长等职。曾荣获中国书法家协会“20世纪德艺双馨艺术家”称号、西泠印社国家非物质文化遗产代表性传承人、“中国书法兰亭奖·终身成就奖”、中国文联第九届造型表演艺术成就奖、“鲁迅文艺奖·优秀奖”、浙江省“二十世纪有突出贡献的艺术家”等荣誉。

刘江先生自幼喜好艺术,1945年中师毕业后考入了重庆国立艺术专科学校预科,两年后升入本科学习油画。新中国成立后先生响应国家号召参军,不久赴朝鲜参加抗美援朝战争。在八年多的军旅生涯中,刘江先生一边从事文艺宣传工作,一边继续探索艺术。1957年先生返回浙江美术学院,复学国画。1961年以优异的成绩毕业并留校任教,并见证参与了中国首个高等书法专业本科教学点的创办,在此后的日子里,先生在美院学习、工作、生活,在书法篆刻的创作、研究和教学园地里兢兢业业,耕耘不辍,桃李天下。

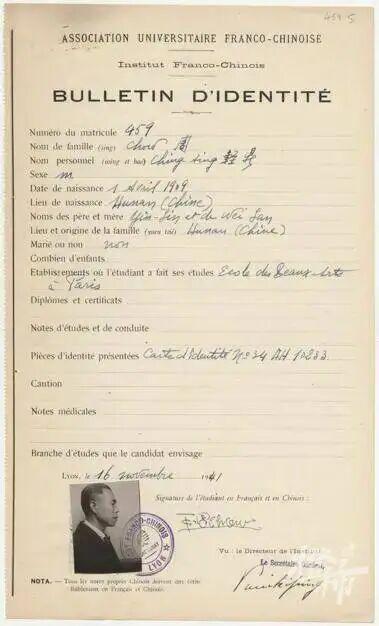

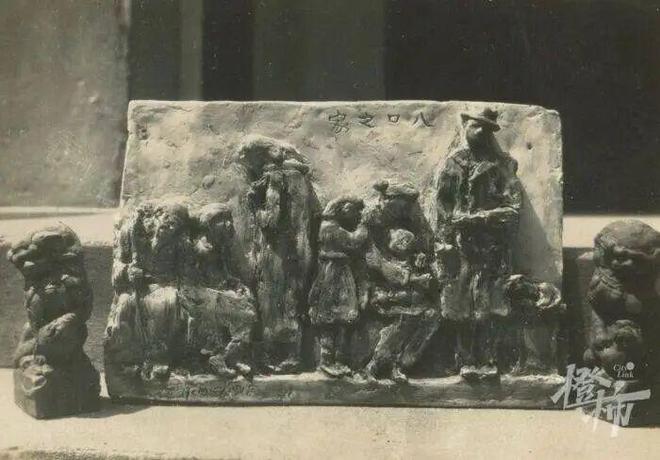

周轻鼎(1896-1984),湖南安仁人,中国现代雕塑家、教育家。1920年入上海美术专科学校学习,1926年赴日,在东京川端绘画学校学画。1931年赴法国,在巴黎高等美术学校让·朴舍工作室学习雕塑,后于里昂学习和创作动物雕塑。

1945年归国后,任国立艺术专科学校教授兼雕塑科主任,积极推动雕塑教育课程体系建设,并在艺专复校过程中承担了重要责任。1949年后留任艺专,后任民间美术系主任,主持“周轻鼎动物雕塑工作室”,并长期在景德镇、龙泉、石湾等地进行创作与讲学,推动陶瓷雕塑技艺的改进,培养人才。

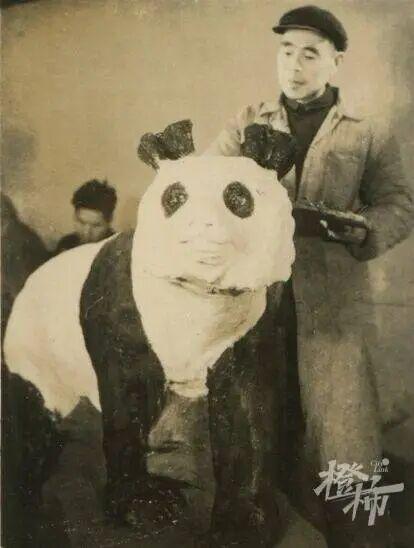

1960年代,他在上海西郊公园、杭州西湖和孤山完成《大熊猫》《群鹿》等大型公共动物雕塑,成为几代人共同的记忆。1962年,他在上海举办了新中国第一场大型个人雕塑展览。在十年动乱中大量作品被丢毁,但他也从未停下创作。

周轻鼎的艺术强调捕捉动物的神气与生命力,手法自由流畅、粗粝生动,融汇学院训练与中国民间传统,充满文人意味。他一生淡泊名利,勤勉实干,这种精神气质正构成了他艺术的底色。

橙柿互动·都市快报 记者 余夕雯

编辑 高欣奕

审核 张倩 林琳

BREAK AWAY

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6