“打工的”竟然比“老板”还能赚钱?服装代工巨头申洲国际年净利率冲到了的21.77%,而它服务的“老板”们,比如优衣库是15.6%,耐克更是只有9.96%。

这简直是在挑战行业定律。服装代工,这门被公认为“赚辛苦钱”的生意,常年趴在“微笑曲线”的谷底,利润薄如刀片。

可申洲偏偏把这个苦差事干成了神话,从价值链的最底端,硬生生爬到了金字塔尖。问题来了,这是怎么做到的?

1990年,宁波北仑区政府为了解决就业,牵头成立了宁波申洲织造。这家由区政府、海外侨胞和上海纺织厂三方凑钱搞起来的企业,从娘胎里出来就是个“烂摊子”,负债累累,要资金没资金,要人才没人才,更别提订单了。

就在这时,一个叫马宝兴的上海人被推到了台前。他原来是上海针织厂的技术副厂长,是圈内公认的纺织专家。他之所以愿意接下这个烂摊子,背后还有一个挺现实的原因:给跟着他一起来的儿子马建荣,解决一个城市户口。

面对一个濒临倒闭的工厂,最常规的活法,就是不管三七二十一,先接点低端廉价的单子,让机器转起来,让工人有饭吃。

但马宝兴偏不,他选择了一条最难走的路,直接把目光瞄准了日本市场。他发现,日本的婴儿服装虽然品控要求高到变态,但客单价也高得诱人。

风险很快就来了。第一批送到日本客户手里的样衣,沾水就褪色。消息传回,工厂里人心惶惶。所有人都以为这笔生意黄了。就在这个节骨眼上,他儿子马建荣做了一件让所有人震惊的事。他当着所有工人的面,一把火,把那批不合格的次品烧了个精光。

这把火,烧掉的是残次品,立起来的却是申洲对品质绝不妥协的态度。

最终,经过改良的样品通过了检验,订单保住了。更重要的是,这场“自毁”式的危机公关,为申洲确立了最初的基因——远离低端价格战,只做中高端代工。这张高价值市场的入场券,就是这么用一把火换来的。

时间来到1997年,亚洲金融风暴席卷而来,整个行业一片哀嚎。也就在这一年,32岁的马建荣正式从父亲手里接过了申洲的帅印,此前,马氏父子刚刚完成了对管理层的股权并购。年轻的掌舵人,迫切需要一个机会来证明自己。

机会很快就以一种极端的形式出现了。当时,同样在危机中挣扎的优衣库,抛出了一个近乎“不可能完成”的订单:20天内,交货35万件衣服。

要知道,这可是相当于申洲当时整整两个月的产能。接,意味着巨大的生产压力和违约风险。不接,就意味着错失良机。

最终马建荣选择了前者。他压上了工厂的全部执行力,接下了这个“生死时速”般的挑战。

那段时间,整个申洲的机器都在极限运转,所有人都在跟时间赛跑。最后,他们奇迹般地如期交货了。

经历这一战,彻底改变了申洲和优衣库的关系。申洲不再是一个随时可以被替换的普通供应商,而是升级为了一个可以深度信赖的“准盟友”。

此后长达二十多年的紧密合作由此开启,一种基于信任的深度绑定关系逐渐形成。如今,耐克、阿迪达斯、优衣库和彪马这四大核心客户,为申洲贡献了约80%的营收,这种超高黏性的客户结构,正是当年那场产能赌局的直接结果。

与优衣库的合作稳固后,马建荣的野心更大了。他意识到,单纯的代工做得再好,天花板也肉眼可见。他决定带领申洲闯入一个更有想象力、也更有技术壁垒的领域——运动鞋服。

这个赛道对技术创新要求极高,供应商考核严苛,但相应的,利润空间也大得多。

2005年,申洲在香港成功上市,募集了9亿港元。当所有人都以为马建荣会把这笔钱揣进自己口袋时,他却做出了一个惊人决定:一分不留,全部砸进去,升级设备,改造工厂。他要的,是从“制造”到“智造”的蜕变。

真正的决战时刻在2012年到来。那一年,耐克推出了革命性的Flyknit飞线技术鞋面,这种一体织成的鞋面工艺极其复杂,成本高昂,市场前景也充满未知。耐克最初的合作方,台湾的丰泰集团,在评估后选择了放弃。

所有人都觉得这是个烫手山芋,马建荣却看到了千载难逢的机会。他做出了职业生涯最大的一场豪赌:豪掷7亿人民币,购入2000台专用设备,一口气吃下了耐克Flyknit鞋面的全部订单。

在当时,所有有识之士都做出了相同判断:这是一场“赢则通吃,输则血本无归”的赌博。

结果,他又一次赌赢了。Flyknit产品一上市就引爆市场,耐克仅用半年时间就盈利6.5亿美元。

这场豪赌的成功,让申洲的地位再次跃升。它不再是那个只能按照图纸生产的工厂,而是能与耐克、优衣库共同研发新面料的技术伙伴。

像Airism、TechFleece这些我们耳熟能详的功能性面料,背后都有申洲的深度参与。截至2022年,申洲累计申请的专利多达767项,开发的专利面料更是超过1250个。

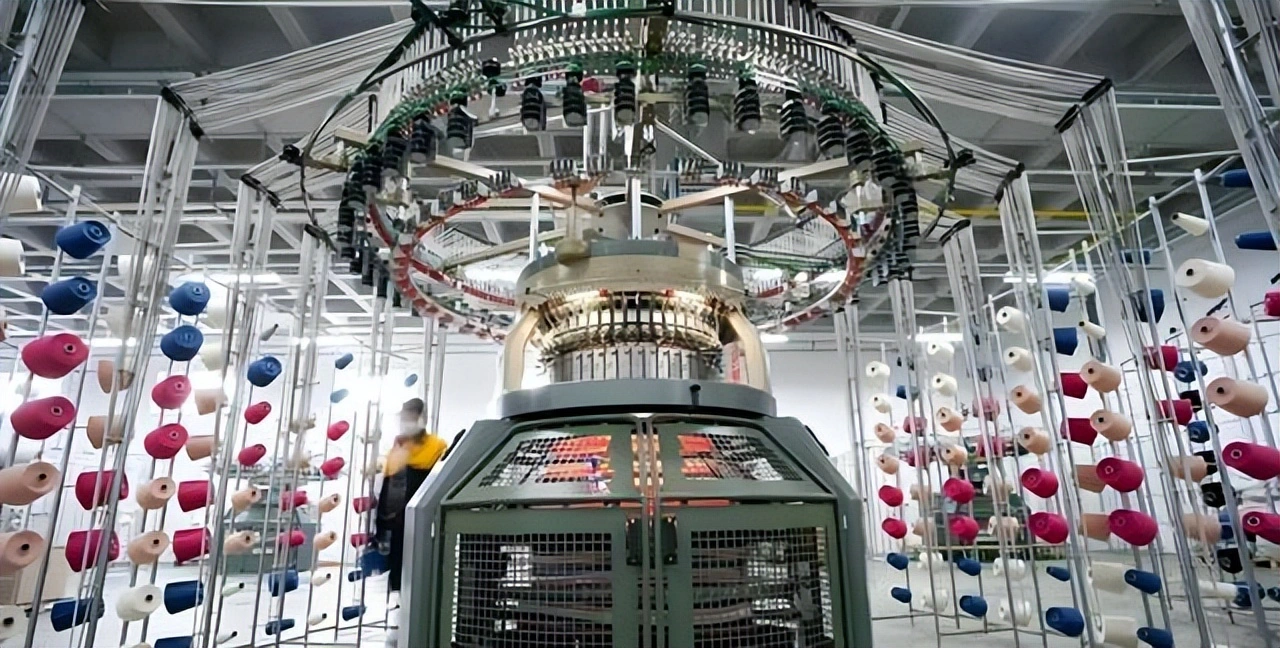

为了让技术和效率真正落地,申洲干脆把纺纱、织布、染色、成衣所有工序都集中到了自家的工业园区。

这种垂直一体化的模式,将平均交货周期硬生生比市场缩短了一半,最快甚至能做到15天交付。设计师的一个修改意见,几个小时内就能在生产线上得到反馈。

这种效率,构筑了竞争对手难以复制的壁垒。

回过头看,申洲国际的成长史,几乎就是一部“反代工”的教科书。它用三次连续的“豪赌”,在品质、合作关系和技术三个维度上,成功地将风险转化为了壁垒,把成本中心做成了价值中心。

它的故事给所有传统制造业者提了个醒:真正的护城河,从来都不是靠严控成本省出来的,而是靠着敢于拥抱风险、持续进行高价值投入的战略魄力“赌”出来的。

在全球化的激烈竞争中,或许只有敢于“逆向攀爬”的企业,才能真正掌握自己的命运。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6