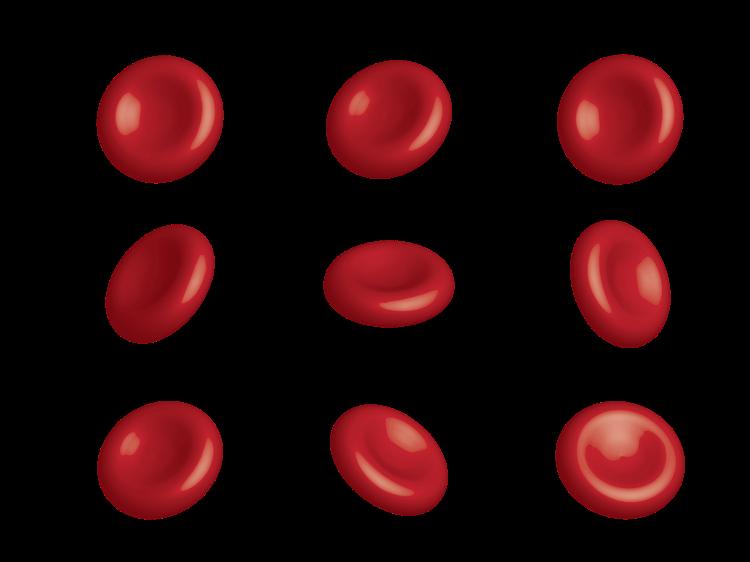

血液系统健康和日常营养摄入关系密切。人体合成血红蛋白需要多种营养素协同作用,铁、叶酸、维生素B12和优质蛋白是其中的核心。最新研究显示,我国18岁以上人群缺铁性贫血患病率达9.8%,饮食结构不合理是主要诱因之一。

铁是血红蛋白的核心成分,不同人群每日推荐摄入量不同:成年男性每天12mg,女性因生理周期需增加到20mg。血红素铁(主要来自动物性食物)的生物利用率是是非血红素铁(主要来自植物性食物)的3倍,更容易被人体吸收。维生素C能促进铁吸收——50mg维生素C(约半颗中等大小橙子的量)可让植物性食物中的铁吸收率提升2-3倍。 叶酸和维生素B12是红细胞成熟的“双重保障”。成年人每天需要400μg叶酸,主要来自深绿色蔬菜,但烹饪会损失30%-50%。维生素B12主要存在于动物性食品中,素食者可通过强化食品补充,比如每天喝200ml加了维生素B12的植物奶,就能满足基础需求。

蛋白质摄入要遵循“氨基酸平衡”原则。鸡蛋蛋白质的消化率和氨基酸组成评分很高(满分1.0),但单一吃鸡蛋容易导致氨基酸失衡。研究发现,动物蛋白与植物蛋白按3:2的比例混合吃,能让血红蛋白合成效率提高18%。建议成年人每天蛋白质摄入量控制在每公斤体重1.0-1.5g之间。 膳食搭配有几个小技巧:

素食人群的饮食建议:

烹饪方式直接影响营养保留:

建议分三步监测营养状况:

要强调的是,预防营养性贫血需建立在科学评估基础上。2023年《中国居民膳食指南》建议,成年人每天吃12种以上食物,保持饮食多样性。如果出现持续贫血症状(比如总觉得累、爬楼梯喘气),一定要找医生查清楚原因——不是所有贫血都是营养不够,也可能是慢性胃病、肾病等疾病引起的。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6