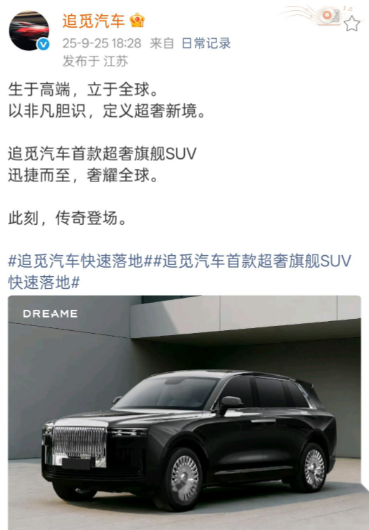

近日,主营扫地机器人、吸尘器的追觅科技公布第二款概念车 —— 定位大型旗舰 SUV,搭载增程动力与 100 千瓦时电池,计划 2027 年与对标布加迪的纯电轿跑同步上市。但两款车型均停留在概念阶段,既无工厂落地,也未获生产资质,更无造车技术积累,这场 “PPT 造车” 秀,再次暴露了跨界造车的致命短板。

家电基因难跨汽车门槛

汽车产业的技术复杂度远超家电产品。追觅擅长的清洁电器,核心是电机与算法集成,而其宣称的增程动力系统,涉及发动机与电驱的匹配、能量回收效率优化等核心技术。理想 L9 的 1.5T 增程器历经三代迭代才实现 215 公里纯电续航,小米为自研电机投入超百亿,组建 1800 人团队,而追觅无任何动力系统研发公开记录。

电池安全更是生死线。100 千瓦时电池的热管理技术,需要应对高低温循环、碰撞防护等极端场景。比亚迪、宁德时代的电池安全技术源于十年以上的试错积累,而追觅连电池供应链合作方都未披露。更关键的是智能驾驶,问界 M9 凭借华为 ADS 3.0 占据销量榜首,小米花三年才实现无图 NOA 推送,追觅在家电领域的算法经验,难以直接迁移至车规级智能系统。

当前国家原则上不再发放新造车资质,企业需满足 “双资质” 要求 —— 发改委建厂资质与工信部准入资质。小米因 SU7 年销超 10 万辆才获资质,而追觅尚无任何产品落地。即便通过收购获取资质,成本也足以压垮新入局者:威马收购资质耗资 11.8 亿元,拜腾 1 元收购一汽华利却背负 8.55 亿元债务,最终资金链断裂停工。

制造端更需重投入。小米自建工厂五年砸入 1050 亿元,仍面临产能瓶颈;理想 L9 的量产依赖自建常州工厂的全流程品控体系。追觅若选择代工,需具备对生产环节的把控能力,而其既无供应链管理经验,也未与任何主机厂达成合作,2027 年量产目标更像空谈。

新品牌难破存量格局

大型 SUV 市场早已是红海厮杀。2025 年 1 月数据显示,问界 M9 单月销量 12483 辆,理想 L9 达 4312 辆,8 月问界 M8 更是以 2.15 万辆夺冠。这些车型凭借华为 ADS、超长续航、家庭场景配置等核心优势站稳脚跟,背后是数年的用户积累。

追觅的定位更显混乱:首款车对标布加迪冲击超高端,第二款又瞄准家用旗舰 SUV,与其中低端家电品牌形象严重割裂。消费者对大型 SUV 的核心诉求是 “可靠”—— 理想的续航、问界的智驾、BBA 的品牌积淀,都是追觅无法提供的。零跑等存活新势力,均靠电池管理、智能座舱等核心技术突围,而追觅仅有 “双开门设计” 等概念噱头。

造车是资金无底洞。小米五年投入 1050 亿元,2025 年还将追加 300 亿,仍未实现盈利;蔚来单座换电站成本超 500 万元,全国布局耗资百亿。追觅 2023 年营收仅 40 亿元,即便全部投入造车,也不足小米一年的研发费用,更无力支撑工厂建设、技术研发与售后网络搭建。

售后服务更是短板。汽车的保养、维修需要全国性网点支撑,小米计划 2025 年将 500 平米以上体验店扩至 400 家,而追觅连线下汽车展厅都未设立。一旦车辆出现电池故障等问题,用户将面临 “无处维修” 的困境,这种体验短板足以摧毁新品牌信誉。

写在最后:造车不是 “PPT” 的简单迭代

从拜腾的黯然退场到小米的千亿投入,行业早已证明:造车没有捷径。理想、小鹏等新势力的存活,源于技术积累、产能建设与用户运营的长期主义。追觅仅凭两张概念图就规划 2027 年上市,忽视了汽车产业 “技术 - 制造 - 市场 - 服务” 的闭环逻辑。

家电与汽车的跨界,不是 “清洁电机” 到 “增程动力” 的简单平移,而是对全产业链能力的终极考验。若不能打破 “PPT 造车” 的幻想,追觅的双车故事,或许终将沦为行业笑谈。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6