01

前几天,偶然间刷到一个新闻,说郭晶晶、霍启刚的儿子也上中学了。

上的是英国拉德利公学。

(郭晶晶与儿子一起出国画面)图源网络

我去网上八卦了一下这所学校的信息。

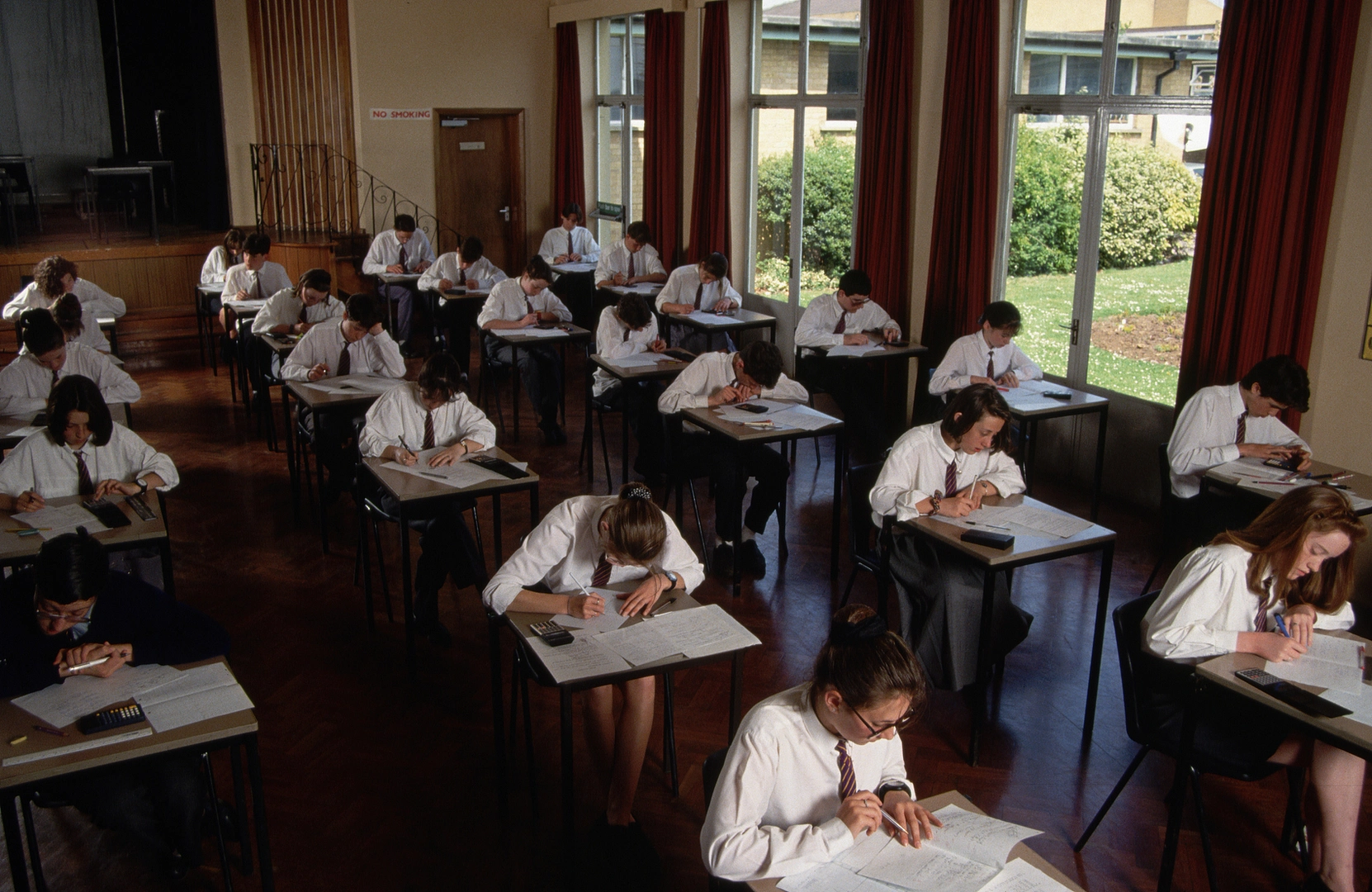

发现这是一所英国比较有名的寄宿制中学,以严格而传统的规矩而闻名。

保留了一些历史悠久的传统和一套明确的行为规则。

据说,每天天不亮就得起来跑步,冬天还得洗冷水澡,连袜子穿什么颜色都有规定,违规带零食都可能被退学。

学业要求也很高,2023年GCSE考试中80.5%的学生达9-7分。

很多网友说,这咋听起来像英国版的“衡水中学”。

管理严苛,对各种细节都有严格的标准和要求。

这件事儿在网上传开以后,网友们议论纷纷。

有人说,香港豪门家庭的眼光就是不一样。

当大家都对严苛的教育模式敬而远之的时候。

他们却选择了和大众相反的方向,把孩子送进“特种兵式教育”的学校。

这是不是说,普通人的目光太短浅。

不愿意让孩子吃苦,终究难成大器。

怎么说呢,我觉得凡事都没那么绝对。

出生在霍家这样的家族,将来大概率要继承家业,承担相应的责任。

所以他们的培养目标和对孩子的要求自然也不太一样。

至于究竟哪种教育模式更好?我觉得很难给出一个确定的答案。

因为每个家庭、每个孩子都不一样。

同样一双鞋,有人合脚,有人磨脚。

同一种教育模式,可能会成就一些孩子,也可能会限制一些孩子。

所以,还是要从自己出发,不必盲目去参考他人的选择。

02

宽松教育VS严格教育

哪种才是更适合的选择?

关于教育模式的讨论,一直是这些年争论不休的话题。

有一段时间,大家热衷于拿北京四中和衡水中学做对比。

大部分人还是羡慕北京四中自由、开放、注重孩子综合素质的培养模式。

不仅有各种研学、实践、社团活动,甚至还会组织各种舞会、俱乐部活动。

给孩子很大自主空间,让孩子学会自我管理,探索自己优势所在。

而衡中实行严格的时间管理和纪律要求。

对学生生活和学习的每个环节都有明确规定。

为的就是通过这种方式来保证学生的学习时间和效率。

图源网络

很多人诟病衡水中学的刻板和内卷。

甚至有人说北京四中这种教育模式才是真正的育人,而衡水模式不过是在培养做题机器。

对于这两种教育模式,我不想过多评价。

尤其是看得多、听得多了以后。

就更不愿轻易地下结论说,四中就一定好,衡中就一定不好。

我接触过衡中出来的孩子,也接触过四中出来的一些孩子。

看了不同人的不同经历后。

我更深刻地感受到,每种教育模式都有各自的优缺点。

之前,单位里有一个小朋友,就是衡中毕业的。

我问过他对于衡中的感受。

他说,很感谢那段经历,让他养成了自律的性格,还有坚持的品质。

在衡中的这几年,磨炼出的意志,让他在以后的工作和生活里,非常受益。

当然,也不是所有孩子都适应这种教育模式。

几年前,见过一个在北京工作的家庭,因为没有北京户口。

后来不得已,在初中时,把孩子转回了河北一所“衡水式”中学。

结果,本来阳光开朗的孩子,到了那以后就像霜打的茄子,整个人都蔫了。

习惯了北京这边相对宽松的教育方式,突然换到一个“军事化管理”的学校,孩子极其不适应。

甚至后来发展到轻度抑郁。

学业自然也不太理想,最后勉勉强强上了一所大专。

所以说,同样一片土壤,能开什么花,结什么果,谁都说不好。

还得看孩子是否能适应这片土壤的环境。

即使是北京四中,也不一定适合所有人。

我曾经采访过一位北京四中出来的姑娘。

她说,毕业很多年后,她才发现,每个四中人对母校的看法是特别不一样的。

在她看来,四中这种对学生个性和爱好的尊重,给了她追寻内心的力量。

但也有的学生对于这种既要兼顾成绩又要发展特长的教育模式感到无所适从。

所以,教育到底是严格一点好还是宽松一点好?

到底是自由一点好,还是规矩一点好?

好像很难有答案。

只能说一个猴儿一个栓法儿。

教育本就是千人千面的事儿,关键还要看孩子吃哪套。

03

在做教育选择时

想清楚这两点很重要

其实,这些年,我尝试考察和了解过多种教育体系。

包括国际教育、公立教育、私立教育、创新教育……

只能说,没有哪种教育模式是完美的。

我们无论是给孩子选择学校还是更换教育赛道。

可能都要想清楚两点。

1、你的孩子是什么样的孩子,

你的家庭是什么样的家庭?

如果孩子抗挫能力很强,遇强则强。

那孩子可能比较适合管理严格一点的学校。

因为这样的孩子不服输,更容易在高阶一点的环境里向其他同学看齐,不断提升自己。

如果孩子相对敏感、脆弱,可能就比较适合宽松、包容,压力不太大的教育环境。

另外,大的教育选择。

比如,是否要买学区房?

选公立还是私立?

国内还是国外?

除了孩子,还要考虑家里的经济条件、人员配置是否能支撑孩子完成整个学业。

现在有很多留学的孩子因为家庭经济出问题导致学业中断。

听起来,就有点惨。

所以,对孩子的教育,还是要量力而行,不过度抠搜,也不做超出自己能力范围的选择。

有什么样的条件,就过什么样的日子吧。

2、教育最好成体系,

换教育赛道要慎重考虑

这是多年前,一位教育专家给出的建议:

在她看来,无论孩子选择哪种教育,最好都在一种教育体系里,稳稳当当向前走。

最好不要频繁更换教育体系。

比如小学时是宽松的教育模式,如果初中突然换到严格的教育模式。

孩子可能就会不适应,甚至出现厌学。

当然,这也不是定论,还要看孩子的适应能力。

总之,真正的教育清醒可能在于:根据自身条件做出适合的选择,边走边校准方向,而非执着于虚妄的“最优道路”。

作者 | 吉米的妈妈

来源丨三个妈妈六个娃(id:pkumum)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6