“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”9月27日下午,上海三联书店苏州平江路店内,浙江大学求是特聘教授彭国翔引用王阳明这段著名的“南镇观花”公案,点亮了全场读者的思考。

这是今年第八期“三联书城读书会”,彭国翔与上海三联书店总编辑黄韬以“花果飘零与灵根自植——纷扰人世间,个体安顿身心之道”为主题,围绕儒学在当代生活中的实践意义、个体如何在变动不居的世界中安顿身心,展开了一场深具现实关怀的哲学对话。

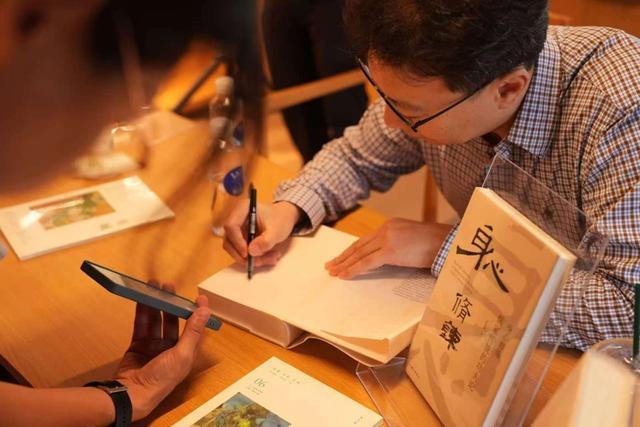

读书会现场

活动主题中的“花果飘零”与“灵根自植”这两个词来自哲学家唐君毅。彭国翔在新著《海天寥廓:唐君毅的精神、思想与生活世界》中谈到,唐君毅那一代学人在时代巨变中离乡去国,如花果般飘零四方,却始终未忘“灵根自植”,即在精神上扎根、在文化上自觉。

这部即将由上海三联书店出版简体中文版的作品,将个人命运与时代风云紧密交织,文字间既有海天般的辽阔,也有细腻的人心观照。彭国翔提出,“飘零感”并非专属于某个特定年代。在高度流动的现代社会,无论是“北漂”“沪漂”,还是远渡重洋的海外华人,都可能在身份、文化、情感的变迁中感到无根与迷茫。而“灵根自植”正是儒家传统中强调的“功夫论”——一种在日常生活中有意识的身心修炼。

彭国翔进一步阐释,儒家所说的“功夫”,并非远离尘世的闭关修行,而是贯穿于吃饭、穿衣、言谈、处事之中。“孔子说‘从心所欲不逾矩’,正在于他无时无刻不处于功夫状态。”

黄韬从西方哲学角度补充:“古希腊实际上也是身心一体的。”近代西方哲学将主客体分开讨论,将身心二元对立,导致“思”占据主导,人变得越来越抽象,“体”只成为一个物而被轻视;而中国哲学中的“心”,不是一个单纯的认知主体,而是一个包容认知、情感、意志的整体概念。

那么,如何构建一个善意的意义世界?对谈由此过渡到儒家思想中另一个核心概念——“万物一体”。

彭国翔用层层递进的例证解释这一境界:看到孩童将坠井,任何人都会瞬间产生“恻隐之心”,那一刻,你与陌生的孩子是“一体”的;听闻鸟兽哀鸣心生不忍,是与动物“一体”;见秋叶凋零如林黛玉葬花般心生怜惜,是与植物“一体”;面对长城残破的古砖汉瓦涌起历史沧桑感,是与无生命的瓦石“一体”。这种“一体感”是不断扩展的过程,能成就一种“大人之心”。儒家倡导的“大其心则能体天下之物”,正是希望通过修养,打破小我的隔阂,感受到与他人和世界的深刻联结。

面对如何在信息时代安顿身心的提问,两位对谈者不约而同指向深度阅读经典。彭国翔将阅读经典比喻为汲取古圣先贤的智慧“功力”,能极大丰富个体有限的生命经验。“你的生命可能只有百年,但当你读了孔子、苏格拉底,你的精神生命就延展了数千年。”黄韬则以出版人的身份作答,出版一本书只是开始,真正的意义在于让思想在读者心中发芽。

彭国翔与读者互动

原标题:《浙江大学求是特聘教授彭国翔:高度流动的现代社会,如何安顿身心》

来源:作者:解放日报 施晨露

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6