这项研究为探索质子内部结构开辟了新路径。

物理学家首次发现,即便在极高能量探测下,质子的激发态(或称共振态)仍持续产生显著影响,这一发现修正了人类对物质基本构成单元的原有认知。由美国能源部托马斯·杰斐逊国家加速器实验室取得的这项突破性成果,为研究质子内部结构提供了全新框架。

研究人员表示:"这些测量首次揭示了基态质子结构在共振能区随距离尺度的演化规律 —— 从强耦合的夸克胶子体系,到相互作用渐弱的微扰区域,实现了跨尺度的完整呈现。"

低能相互作用领域的认知局限

作为构成所有可见物质的基本单元,质子存在于每个原子核中。它由更小的夸克和胶子通过强相互作用结合而成。科学家对高能相互作用下的质子结构已有扎实认知,此时大量动量转移使得内部夸克和胶子如同紧密排列的台球阵列。

然而在被称为"共振能区"的低能相互作用领域,认知仍存在空白。在此能区中,质子可吸收能量进入激发态。传统理论认为,随着动量转移增加,这些共振信号会逐渐衰减至可忽略程度。

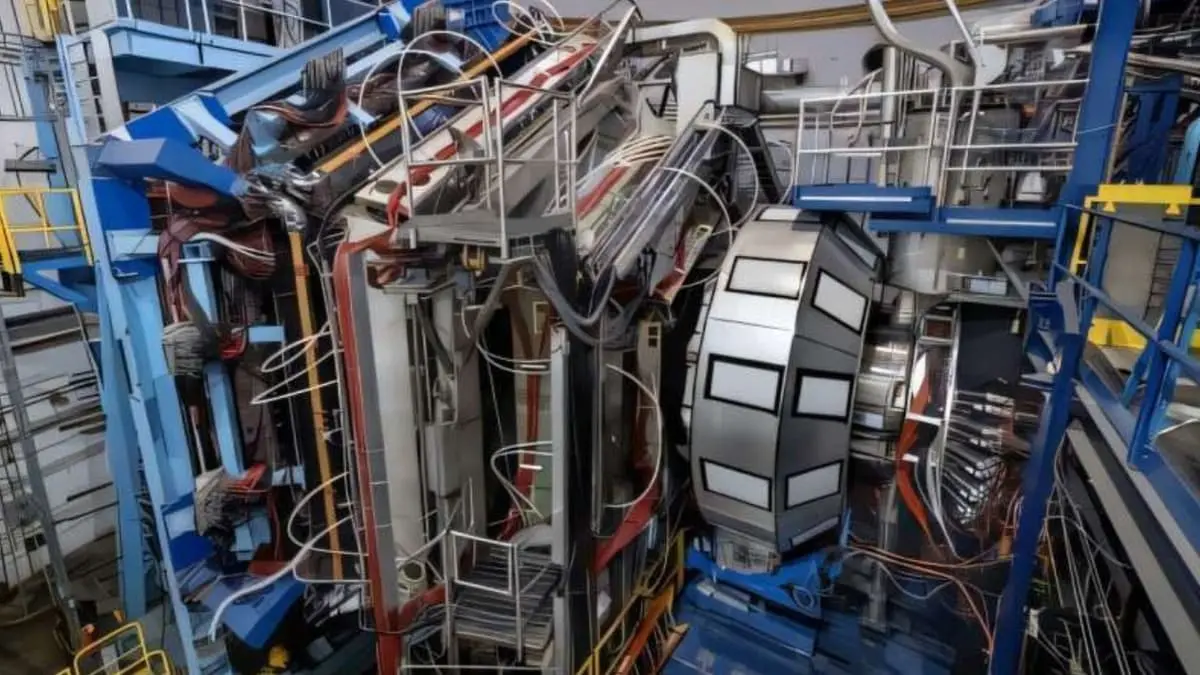

CLAS12探测器的突破性实验

通过采用CLAS12(CEBAF大接受度光谱仪)装置的新实验,首次证明该传统认知存在谬误。研究团队在声明中指出:"CLAS12新数据首次明确证实,共振信号在整个研究能区 —— 从低动量转移到极高动量转移范围内 —— 都清晰可辨。"

实验采用连续电子束加速器装置(CEBAF)产生电子束,轰击CLAS12探测器内的氢靶目标。电子通过"虚光子"与质子发生相互作用,这种探针的波长可调节以实现对质子更深层结构的观测。CLAS12的大接受度特性使单一实验即可完成对整个共振能区的全面测量。

声明强调:"凭借CLAS12的大接受度优势,我们首次实现在单次实验中覆盖整个共振能区的宽能量范围测量。"

对量子色动力学的深远影响

该成果对描述强相互作用的量子色动力学(QCD)理论具有重大意义,为QCD预测的"应力测试"提供了新方法,助力完善人类对夸克胶子如何构建宇宙物质的理解。

该项研究由康涅狄格大学的Valerii Klimenko在Kyungseon Joo教授指导下完成。Joo教授强调:"若要理解宇宙,必先理解质子 —— 这项研究具有根本性的重要意义。"

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6