文|张鑫

蟋蟀是秋日的歌者,是瑟瑟秋风中畅游田园的精灵。蟋蟀又名蛐蛐、秋虫、斗鸡、促织、鸣蛩、夜鸣虫、将军虫等,是一种古老的昆虫,至少已经有1.4亿年的历史。蟋蟀、油葫芦、蝈蝈号称中国三大鸣虫,在这三大鸣虫中,古人玩得最精彩、最有文化韵味的当数蟋蟀。与别的昆虫相比,蟋蟀拥有更高的知名度,一是擅鸣,二是好斗,它的形象早就被写入中国古代的文学作品里。文人墨客发挥自己的才思,在万千诗文中构建了丰富多彩的蟋蟀文化。

报秋使者 思乡寄托

在中国最早的诗歌总集《诗经》里,就可以见到蟋蟀的身影,《诗经》中有两首提到蟋蟀,其中一首即以《蟋蟀》为题,其中有云:

蟋蟀在堂,岁聿其莫。今我不乐,日月其除。无已大康,职思其居。好乐无荒,良士瞿瞿。 蟋蟀在堂,岁聿其逝。今我不乐,日月其迈。无已大康,职思其外。好乐无荒,良士蹶蹶。

蟋蟀在堂,役车其休。今我不乐,日月其慆。无已大康,职思其忧。好乐无荒,良士休休。

这是一首感时诗,又是一首劝勉诗。诗人由岁暮想到时光易逝,当及时行乐;又想到行乐也不能荒废正业,一定要发奋努力。在这里,蟋蟀被作为时光的象征。古人以候虫纪时,在《诗经·豳风·七月》便有这样的句子:“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。七月在野,八月在宇。九月在户,十月蟋蟀入我床下。”这两首诗中的“蟋蟀在堂”“蟋蟀入我床下”即表示年岁将暮。

《古诗十九首》中也有类似的诗句,如之七:“明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。”之十二:“四时更变化,岁暮一何速!晨风怀苦心,蟋蟀伤局促。”蟋蟀是秋虫,等它入室鸣叫,已经是天凉岁暮时节,因此,在凄清的夜晚,听着蟋蟀的鸣叫,极易引起人们对时光飞逝的伤感,这也基本上为诗文中的蟋蟀定下了基调。蟋蟀是古代诗歌中的常见意象,往往与对生命和时光的悲叹联系在一起。

蟋蟀是报秋的使者,在蟋蟀一声声“唧唧”的轻唱中,凉风四起,秋意渐浓,所以常常被敏感的文人用来寄托感时伤世的情感。杜甫曾在诗中感叹:“促织甚微细,哀音何动人。草根吟不稳,床下夜相亲。久客得无泪,放妻难及晨。悲丝与急管,感激异天真。”这首《促织》是杜甫于乾元二年(759年)秋天所作的五言律诗。当时杜甫经历了仕途挫折的打击和群小欺凌的痛苦,对现实政治十分失望。经过抉择,他辞官为民,辞去华州司功参军,举家西行,几经辗转来到秦州(今甘肃天水),寓居此地三月有余。远离家乡,他夜间听闻蟋蟀哀婉的叫声从而感秋,牵引出思乡之情,表达了诗人远离家乡的羁旅愁怀。杜甫在秦州的几个月,正是促织活动的时候。许多个清晨、傍晚,尤其是不眠之夜,杜甫都是在促织的鸣叫声中度过的。诗人久客在外,本来心情就很凄凉,听到促织声起,不禁潸然泪下。这首诗就是诗人当时忧伤感情的真实写照。

岳飞的名篇《小重山》则借助蟋蟀传达他的家国情怀:“昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦,已三更。起来独自绕阶行。人悄悄,帘外月胧明。白首为功名。旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听。”夜静月明,寒蛩惊梦,绕阶独步,松竹老,两鬓白,知音何处,壮志难酬,失落、无奈和惆怅的复杂情愫都融入这秋夜蟋蟀的阵阵悲鸣之中。作者满腔的爱国之心化作了记梦之词,因此成为千百年来“壮怀蕴藉”的名篇。

善鸣好斗 乐趣盎然

蟋蟀不仅经常出现在文人的诗文作品里,也因其善鸣好斗的特点受到百姓喜爱,成为风靡民间的宠物。

据记载,中国饲养蛐蛐始于唐代,斗蛐蛐之风也始于唐代。唐朝天宝年间开始养斗蟋蟀,盛于宋代,明清两代绵延不绝,且越演越盛。北京地区斗蟋蟀之风尤盛。据史料记载,从前,在京郊香山、玉泉山等地,随处可见蟋蟀的身影,即使是城内的故宫、北海、天坛、太庙等地,也可以抓到蟋蟀。白牙青、白牙紫、垂青一线飞蛛、铁弹子等都是北京知名的蟋蟀品种。京城民间始终保留着玩蟋蟀的习俗,各路名家经常聚在一起聊蟋蟀、斗蟋蟀。盛行时期,宣武门、牛街、椿树上头条都是有名的摆擂台、斗蟋蟀的地方。

蟋蟀、油葫芦、蝈蝈号称中国三大鸣虫。在这三大鸣虫中,古人玩得最好、最精彩、最有文化韵味的当数蟋蟀。古人玩蟋蟀讲究三种情形。第一种叫做“留意于物”。其中最典型的代表是南宋宰相贾似道,竟然因为玩虫而误国。他平生斗鸡走马、饮酒宿娼,无所不至。任宰相后,常与群妾伏地争斗蟋蟀,还总结了养蟋蟀、斗蟋蟀的经验,写成《促织经》一书。他飞扬跋扈、肆意弄权、蒙蔽朝廷,终于把半壁山河断送给元军,时人骂他为“权奸”。第二种叫做“以娱为赌”,把斗蟋蟀作为赌博手段。第三种叫做“寓意于物”,这是文人雅士所青睐的。

缘于对蟋蟀的喜爱,古人还撰写了许多关于蟋蟀的书籍,详细记载了有关蟋蟀的知识和饲养蟋蟀的逸闻趣事,由此发展出丰富的蟋蟀文化。

贾似道的《促织经》中详细介绍了捕捉、收买、喂养、斗胜、医伤、治病、繁殖等具体方法。书中写道:“白不如黑,黑不如赤,赤不如青麻头。青项、金翅、金银丝额,上也;黄麻头,次也;紫金黑色,又其次也。其形以头项肥,脚腿长,身背阔者为上。顶项紧,脚瘦腿薄者为上。虫病有四:一仰头,二卷须,三练牙,四踢脚。若犯其一,皆不可用。”这本书原著今已不传,现在可见的是明人周履靖的续增本。此外,还有明代袁宏道的《畜促织》,明刘侗的《促织志》,清金文锦的《促织经》,清石莲的《蟋蟀秘要》,清朱崔庭的《蟋蟀谱》,清金六厂删定的《促织经》,清朱从延纂辑、林德垓、庄乐耕重订的《蚟孙鉴》,近代李文翀的《蟋蟀谱》,近代李石孙、徐元礼的《蟋蟀谱》,书籍众多,不胜枚举。

斗蛐蛐一事趣味无穷,但若沉迷于此,也有可能酿成悲剧。除了前文中提到的贾似道一例,在文学史上还有一个名篇也讲述了因斗蛐蛐而导致的悲喜剧。蒲松龄的《聊斋志异》中有《促织》一文,讲述了因蟋蟀引发的精彩故事:“宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。此物故非西产;有华阴令欲媚上官,以一头进,试使斗而才,因责常供。令以责之里正。市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直(值),居为奇货。里胥狡黠,假此科敛丁口,每责一头,辄倾数家之产。”一个名叫成名的读书人,他的儿子更是因为不小心弄死了留待进贡的促织而跳井自杀。

促织入画 丹青增色

在中国传统花鸟画中,蟋蟀是较常见的一种题材,一只小小的蟋蟀能够让画面充满田园情调,趣味盎然。

宋代画家牟益画有一幅《茸坡促织》。画中有一对蟋蟀,隐藏在野菊草丛间,似乎正使劲鼓动双翅,高声鸣叫着。野菊盛开,标志时序已进入秋季。两只蟋蟀打开大颚振动翅膀,准备开启一场雄性动物间的你争我夺。蟋蟀属于穴居昆虫,常躲藏于砖石下方缝隙、土穴中或草丛间,为夜行性。蟋蟀多数情况下都是独居,但在繁殖期可见一雄多雌的现象。雄性蟋蟀间一旦短兵相接,立刻就会咬斗起来。

齐白石擅长画草虫,工笔草虫和写意花卉的结合是他独特的标识。他用自己的画笔描绘出一个无限丰富的田园世界。蟋蟀也是齐白石常画的题材,他在一幅蟋蟀图中题道:“余常看儿辈养虫,小者为蟋蟀,各有赋性,有善斗者而无人使,终不见其能;有未斗之,先张牙鼓翅,交口不敢再来者;有一味只能鸣者;有缘其雌一怒而斗者,有斗后触雌须即舍命而跳逃者。大者乃蟋蟀之类,非蟋蟀种族,既不善斗又不能鸣,眼大可憎。有一种生于庖厨之下者,终身饱食,不出庖厨之门,此大略也。若尽述非丈二之纸不能毕。”通过这段题跋可以看到白石老人对蟋蟀的喜爱和他对蟋蟀细致的观察。这段文字看似在说蟋蟀有不同的个性,实则也可指代人的不同性格,文风幽默,读来妙趣横生。

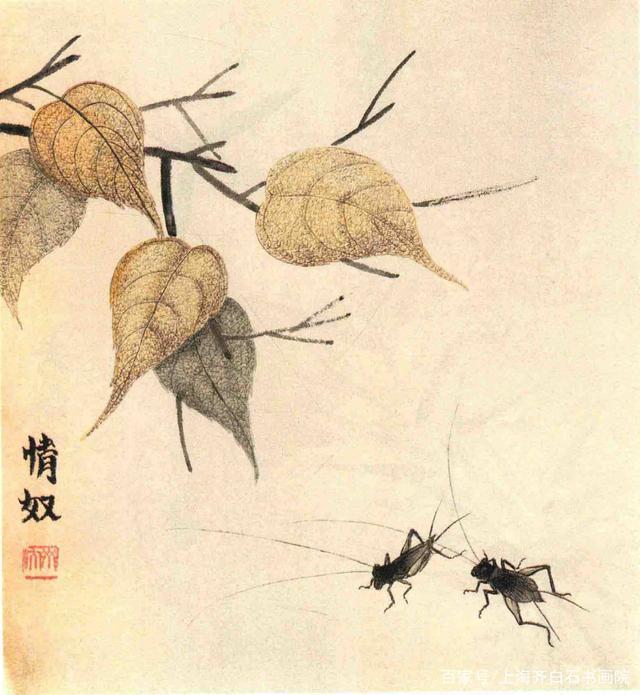

白石老人有一幅《贝叶蟋蟀图》,画面中有贝叶五片,树叶已经枯黄,画家用精细的勾线表现叶子的叶脉,萧瑟秋意跃然纸上。树枝从画面左上角伸出,画面右下角有两只蟋蟀,一大一小,一肥一瘦,小者在前,大者在后,仿佛正在追逐嬉戏。画家对蟋蟀的刻画非常细致:前面的一只蟋蟀体型较小,双翅收拢,大腿微收,一副静候的样子;后面的一只蟋蟀体型较大,双翅微张,后腿紧蹬,眼睛紧盯着前面的蟋蟀,一副情急的样子。两只蟋蟀都有长长的触须,头须挺直,似乎正处在一种紧张亢奋的状态。画面左下角有画家的题跋:“情奴”,点明这是两只处在“恋爱”阶段的蟋蟀。画面生动有趣,呈现出秋日的萧峻疏朗。

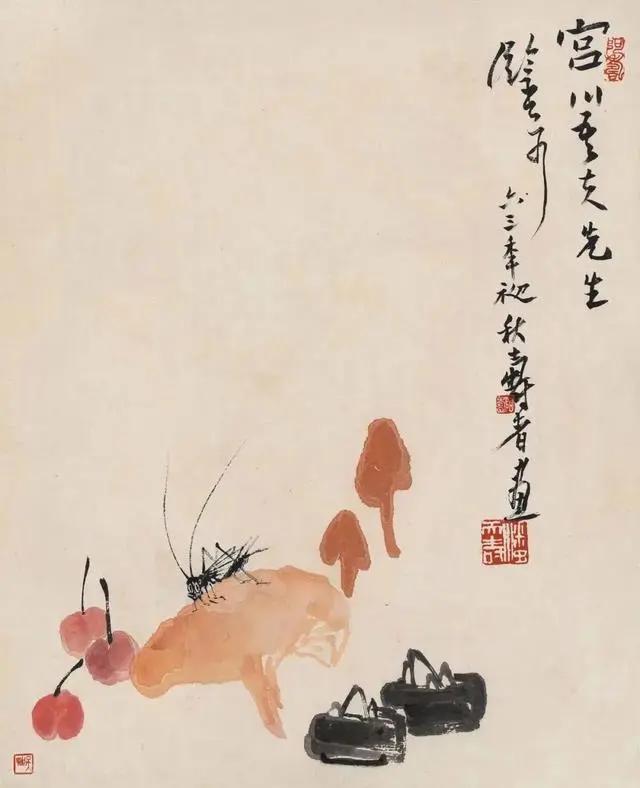

潘天寿是一位杰出的艺术大师,在他的作品中,可以见到充满田园趣味的一些乡野题材,如昆虫中的蟋蟀、蝈蝈、蔬菜中的芋头、荸荠等。潘天寿常画蟋蟀。他画蟋蟀多取侧势,重用笔,尤其夸张双眼、两须及尾肢,用笔虽简练,却生动传神。在他笔下,单只蛐蛐循声觅偶,双只对峙欲搏,群居齐鸣联欢,各有情趣。他有一幅菊花蟋蟀小品,画中菊花花瓣以曙红先勾后染,叶子以花青写出,左下角添一只墨色勾出的蟋蟀,秋花秋虫,有声有色,趣味悠然。

(作者为北京大学哲学系美学专业博士研究生)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6