文 | 默 达

最近,广州南沙一学校建议“尽量不让老人接小孩”引发舆论争议。

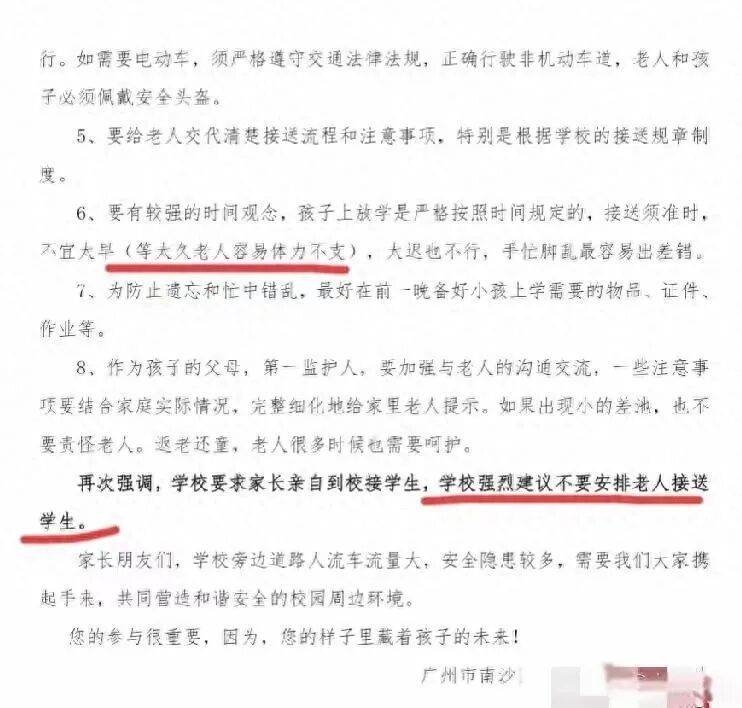

从建议的全文来看,校方的表达其实是理性且善意的,更像是在和家长沟通。比如其中提到“老人和孩子需佩戴头盔”“等太久老人容易体力不支”“不要责怪老人,他们也需要呵护”,等等。

但在综合了诸多建议后,学校还是在末尾用粗体字写上“学校要求家长亲自到校接学生,学校强烈建议不要安排老人接送学生”,态度可以说是十分鲜明了。

“如果不是走不开,谁愿意让老人接孩子呢?”评论区不乏这样的抱怨。不少年轻家长都有类似的感受:“不想让爸妈接孩子,怕他们溺爱小孩买这买那,怕他们管不住孩子玩手机,更怕中间出现意外。”

但一方面是拗不过老人,另一方面也是分身乏术。尤其是这个学期,广州小学低年级实行下午最早3点放学的新规,让不少家长和“准家长”感到格外焦虑。

不让老人接小孩,不是办法,真正需要的是家校携手,在下午早早接娃之外开创更为合理的“Plan B”。比如,目前广州已实现校内课后服务义务教育学校全覆盖,其中包括基础托管(作业辅导)和特色托管,对于抽不出时间的家长而言已是较好的选择。

当我们为“谁来接孩子”争论不休时,何尝没有期待这类问题被看到,并得到系统性解决呢?

少些建议,多些分担,共同护佑孩子成长,这才是教育的初心。

【作者】 张宇驰

南方评论 晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6