提起屈原,我们会条件反射般地想起一系列标签:

爱国诗人、怀才不遇、投江殉国……

屈原生活在战国末期的楚国。彼时秦国国力强盛,楚国朝中分成了两个阵营:媚秦以苟延残喘,或联合其他诸侯国一同抗秦。屈原是坚定的“抗秦派”,却受到楚王冷落,被贬谪流放。后面的故事大家都耳熟能详:他自投汨罗江,以死明志。而楚国也没有免于被秦国灭亡的命运。

但是,在这些标签之外,我们对屈原的诗歌兴许还能做不一样的理解。屈原在《离骚》中向楚王表达忧思愤懑时,常常自比“弃妇”,以女性的口吻诉说自己的不满与忠诚。不仅如此,“女性气质”逐渐构成了儒家文人身份认同的一部分。

本文摘编自《文弱书生》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟,篇幅所限,内容有所删改。

01.

放臣与弃妇:

以弃妇之喻表达对君王的不满

《离骚》是一首 374行长诗,推测作于屈原被疏远流放期间,抒发诗人对“方正之不容”的忧愁幽思:前半篇哀叹世衰道微、人心不古,“众皆竞进以贪婪”“余虽好修姱以羁”;后半篇漫游天界四方、追寻所爱,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,却终归失望。

诗人采用象征手法,以夫妇(或情侣)间爱恋叙述及叙述者雌雄同体的身份,指代君臣关系。诗人在与君王的想象对话中把自己置于柔顺与依赖的位置上,一方面宣泄自己的不满,埋怨君王不辨是非、听信谗言,另一方面表达对君王的挚情和忠诚,“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”。尽管“信而见疑,忠而被谤”,也绝不去国离乡。

颇足玩味的是,诗人有时是借女性之口代言,将“君王”视为男性,但有时也把贤君、明主喻作“美人”,追寻“她”的诗人则以男性身份进行天界遨游,表现出性别角色的混乱及诗人雌雄同体的属性。

中国内地当代学者刘毓庆以《离骚》与宋代弃妇王氏的一首诗之间做有趣的对比,由此来解读《离骚》表达的一种“弃妇心态”。他特别点出了两首诗中诗人/弃妇共有的“六个心理历程”:

一、自我肯定:两位诗人都“从个己中寻找自我肯定的根据,……并从对自我价值的肯定中,获得一份安慰,故《离骚》开篇即言自己尊贵的世系、不凡的生辰、美丽的名字、优秀的才能、特出的品德、超群的志向抱负”。

二、回归母体:就像弃妇返归娘家以求须臾的解脱与安慰,屈原“在遭到种种打击之后,也将目光投注到了家庭”,寻求女媭的务实建议。在诗人遭遇不公和挫败时,女媭是作为诗人的姐姐、母亲和妻子出现的。

三、归依古贤:屈原把自己化身为古贤,“在先贤舜的住所得到临时的精神松弛”,而弃妇王氏“从班婕妤的身上看到了自己的影子”。

四、结言通情:“放臣、弃妇……把希望寄托在君夫的觉悟上。……王氏也曾修书求通情于故夫:……却无人作伐。……(屈原)所通情的皆是古之一流美人——宓妃、娀女、有虞二姚,尽管做媒的有蹇修、鸩鸟、雄鸠,但却一次次地(因神女的鄙弃或媒妁的笨拙)遭到失败。”华兹生曾指出:“这似乎表明诗人求爱失败的神女们都用以指代顽钝固执且难以接近的君王。”

五、卜求出路:对现实绝望,“(弃妇和逐臣)对自我失去信任之后,对神意的乞求”;刘著认为这意味着诗人“已为此丧失了主体意识”。

六、矢志殉情:在现实与幻境中奋争与追寻失望失败之后,他们都“共同发出了死神的呼唤”。通过对两首不同主题的诗作题旨比较研究,刘毓庆的结论是:“专制文化的强大威力,粉碎了屈原的主体意识与堂堂男子的尊严,而使之降身于弃妇的角色。他的情感、思想、行为、心理,与被弃的天姿国色完全重合了!一种奴化的人格、一种失据的心态、一种委屈的心情,完全具象化了!”当然,刘毓庆是从当代性别观念角度去解读屈原的“男子气概的缺失”以及封建势力对“士”纡尊降贵的贬抑。

02

边缘化与自恋:

以自我称颂来表达被贬后的愤懑

从当今性别话语视角来阅读《离骚》,我们会发现,不管诗人是不是屈原本人,他都算得上相当女性化的形象。

首先,在今天的读者看来,他用香花芳草缀饰衣装有种“易服癖”取向,“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,在读者的脑海中浮现出的是雌柔化男子的典型样貌:眉绘蚕蛾弯曲,肩披香草缤纷,头插奇卉繁复,腰缠明珠璀璨……

然而,诗的第二部分开始神女追寻之旅时,他的装束又突兀地变回大臣模样:“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”这表明了他雌雄同体的形象特质。

需要指出的是,屈原形象的雌柔化更多表现在自我身份认同上而非实际外貌特征上,在诗中表现为他对命运的自恋式伤悼和对时间的焦虑感。

他把自己同香草(尤其是兰蕙)相联系,以奇卉意象来表露自己精神思想的纯洁与禀赋品德的高尚。对幻灭无常、世事短暂、人间脆弱的典型阴柔化哀叹,在全诗中反复流露、俯拾皆是,诸如“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”“老冉冉其将至兮,恐修名之不立”。

楚宫中屈原与联秦派为争取楚王支持的明争暗斗、阴谋暗涌,被屈原用讽喻(如果算得上讽喻的话)表现为女人们为一个男人夺爱争宠。他对楚国君王的不满与对自身命运的伤悼很容易让人联想起中国古代文学中的弃妇原型。例如,他把自己代入女性角色而将为君王疏远的原因归咎为妒“妇”毁谤、夺“君”之欢:“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,再泪眼婆娑地指责君王/男人的反复无常:

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

最体现诗人女性化特质的是他泣涕涟涟、哀婉绵绵。在《离骚》中,诗人在哀悼不幸时数度凄然泪下:

曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。

揽茹蕙以掩涕兮,霑余襟之浪浪。

就如弃妇所为,屈原反反复复强调他对君王之忠并吁天为证:“指九天以为正兮,夫唯灵修之故也”。他因君王不察其诚,反信其谤,深感挫败:“荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒。”他竭力称颂自己的美貌、德行和能力,流露出强烈的自恋情怀,可被视为中国古典文学中男子自恋传统的根源。

值得一提的是周蕾在《男性自恋与民族文化》一文中对自恋与文化边缘化关系的论述:

我们注意到弗洛伊德所认定的自恋者都共具一个相同情形,即都属于局外人的状态——被边缘化的、噤声失语的、弱势无权的——置于一定的距离之外被注视……从弗洛伊德定义的“摈弃者”类别这一术语来看,“自恋”可被重新定义为文化边缘化甚至堕落化的结果。

黄卫总在其《文人与自我呈现/再现》一书中,也将使用讽喻寓言传统归因于中国文人的边缘性。以屈原为例,其边缘性的事实来自从他被逐出政治活动中心而流放至偏远的江滨泽畔。

屈原作为有记载的历史中被放逐的第一人,成为后世文学中流徙贬谪主题的象征;他在《离骚》中所使用的讽喻手法以及他的自恋格调,在后代诗人,特别是身处政治舞台边缘文人笔下的作品里,参互成文、层见叠出。

千百年来,“香草美人”一直是中国文学上“象征性”的杰出传统,正如魏理在其《中国古诗一百七十首》中所说,

……男性致献女性的情诗自汉代以后便戛然而止,但另一种以弃妇或妾侍口吻代言(性属不限)的情诗传统类型渐次风靡,而唐宋文人对此主题几近沉迷痴爱。这些诗作以一种隐晦的方式读起来有种寓言讽喻的意味。正如儒家集解《诗经》中情诗一样……以男女喻君臣,故诗人在这些古诗中以含蓄之道哀叹自我受挫于兼济天下之志。

03

逐臣与弃妃:

“弃妇隐喻”构成了男性身份

《离骚》中的情色意象可谓众说纷纭。一些学者把它当作是同性情欲书写,认为屈原是与楚怀王有染的朝中弄臣,然而大多数学者还是将爱恋隐喻视为诗人用以刻画烘托其致力奉献的政治寓言。

在屈原的时代,儒学尚未取得正统地位,故屈原的思想、性格、作风与孔子及后世儒者有霄壤之别。然而,汉代以来,主要来自集成古代圣王明贤诗文典故的儒家集解,在一定程度上是把屈原作品“收编”进儒家经典之中,基于阴/阳宇宙图式来把《离骚》中的爱情隐喻解读为君臣关系的政治讽喻就成为主流正统叙事。

在《楚辞》最早的注释本《楚辞章句》中,王逸就已指明“众女,谓众臣。女,阴也,无专擅之义,犹君动而臣随也,故以喻臣”。“君/夫”与“臣/妇”的类比话语甚至可追溯至比屈原更早的时代。

从某种意义上说,这一隐喻传统成为儒家话语体系中男性身份的构成要件。

在中国古典文学的传统经典中,借女性之口代言的男性不仅限于精雅文士,也包括符合西方主流话语中更具“阳刚气”的威武将士和民族英雄。

这里我们详引南宋爱国文人辛弃疾的一首知名词作。辛弃疾被视为抗击胡虏的民族英雄代表之一,是时中国北方为女真人所据,宋廷偏安南方一隅。

辛弃疾生于华北,22岁时便聚众起义,英勇抗金;1162年赴南宋都城临安奉表归宋,未竟其志。从1172年到1181年,辛弃疾在南宋治下任职,无从实现其抗击胡 虏、收复失地的鸿鹄之志。

他不断向朝廷上书进言献策、主战抗金,不但未获朝廷重视采纳,甚至接连被削官贬职。他的诗(主要是词)多反映个人挫败和失望,其中最广为人知的一首词作,是这首《摸鱼儿》:

更能消、几番风雨,匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住,见说道、天涯芳草无归路。怨春不语。算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土。闲愁最苦。休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。

“伤春”是中国古典诗歌中一个源远流长的主题,常用以表达诗人对时光荏苒的忧心焦思。

该词的下阕嵌入的三则历史典故,无不点明诗人身为“逐臣”和典故中“弃妇”之间的身份认同。“长门事”指汉武帝时陈皇后之事:陈皇后(失宠)“别在长门宫,愁闷悲思。闻蜀郡成都司马相如天下工为文,奉黄金百斤,……因于解悲愁之辞。而相如为文(《长门赋》)以悟主上,陈皇后复得亲幸”。辛弃疾以冷宫弃妃为代言,希望圣上亦能“复得亲幸”自己。

下阕中另外两则典故事关杨玉环和赵飞燕。二位宠妃都以惊天美貌、善妒恶名以及不得善终在历史上声名狼藉,在这里被用以指代朝廷中谣诼诬谤的奸臣。

这首词可算作《离骚》的后设文本,诗人以“蛾眉曾有人妒”一句明确运用了屈原之作(“众女嫉余之蛾眉兮”)。然而不言自明的是,就作者的自我呈现来说,二诗在风格上迥然有别。

在辛弃疾的时代,以弃妇喻逐臣早已成为一种公认而定型的修辞传统,并对男性文人身份文化的构建具有潜移默化的功能。

本文摘编自

《文弱书生》

副标题: 前现代中国的男性气概

作者: 宋耕

出版社:上海书店出版社

出品方:也人

出版年: 2025-6

编辑|十六、草儿

主编 | 魏冰心

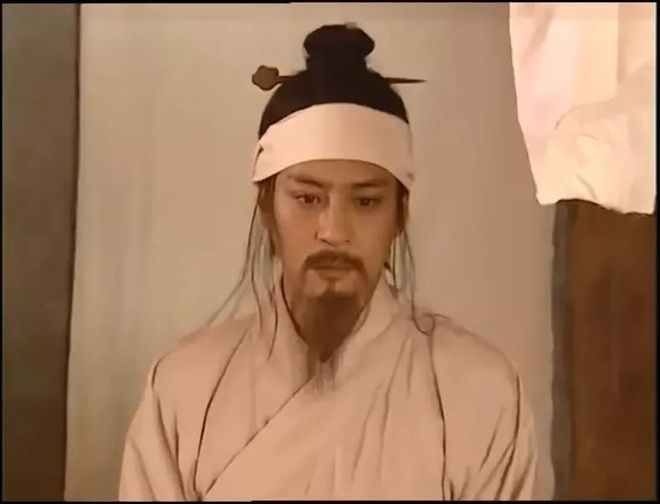

配图 | 《屈原》《西厢记》《红楼梦》

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6