从古希腊哲学家争论 “宇宙是否有边界”,到现代天文学家通过望远镜观测百亿光年外的星系,人类对宇宙尺度的追问从未停止。“宇宙到底是有限的还是无限的?”

这个问题,不仅关乎空间的本质,更触及宇宙起源与命运的核心,堪称最棘手的宇宙终极之谜。要解开它,我们需要跳出 “日常空间认知”,用观测证据与物理理论搭建思考的桥梁。

首先要明确:我们常说的 “可观测宇宙” 与 “整个宇宙” 并非同一概念。

可观测宇宙是以地球为中心、直径约 930 亿光年的球形区域 —— 这是光自宇宙诞生(138 亿年前)以来能抵达地球的最远距离,超出这个范围的光还未来得及到达,我们无法观测。但 “可观测” 不代表 “全部”,就像站在小岛中央的人,视线能触及的海面是有限的,却不能因此断定海洋本身是有限的。真正的谜题在于:可观测宇宙之外,是否还有无限延伸的空间?

支持 “宇宙有限” 的关键证据,藏在宇宙的 “几何形状” 与 “膨胀规律” 中。

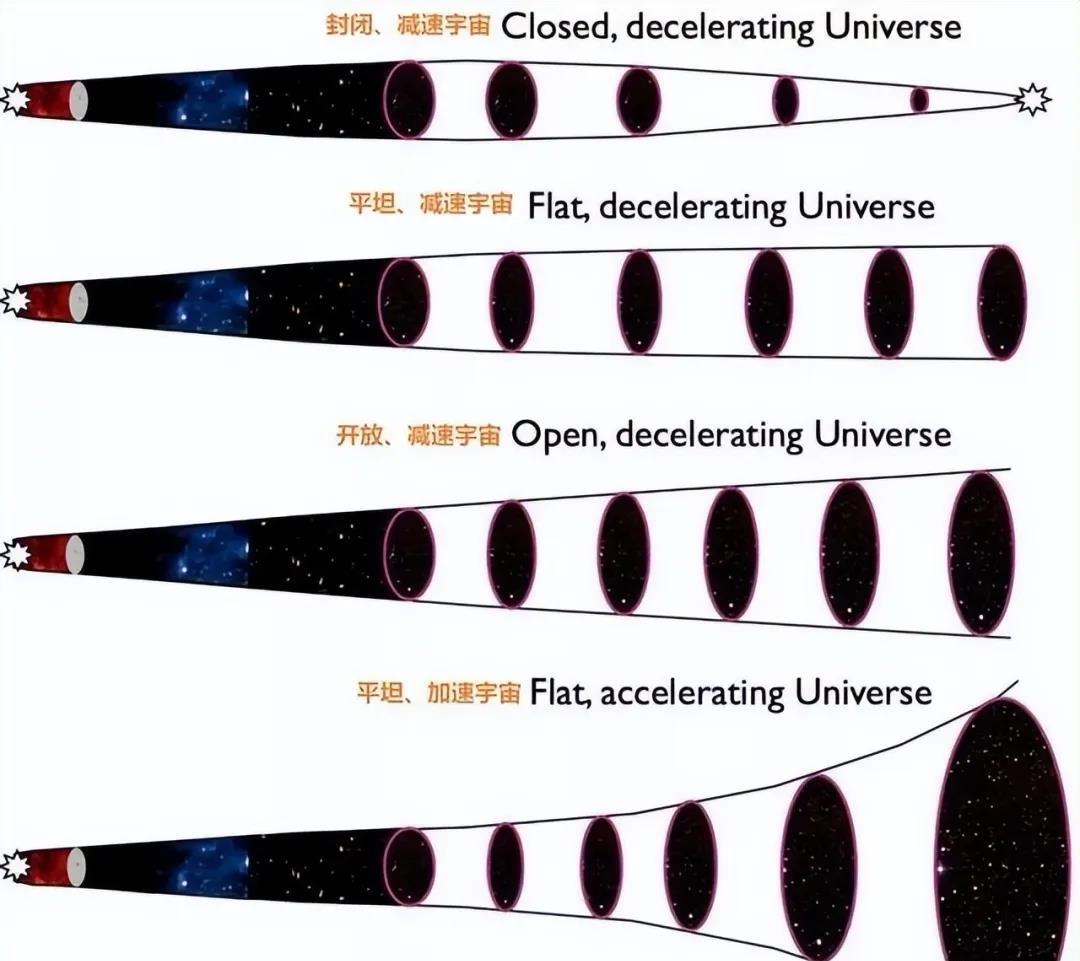

根据爱因斯坦的广义相对论,宇宙的时空结构会因物质密度而弯曲:若物质密度超过 “临界密度”,宇宙会呈 “闭合几何”(类似球体表面),这种情况下宇宙是有限的 —— 就像在球面上行走,看似能无限前进,最终却会回到起点;若物质密度等于或低于临界密度,宇宙则呈 “平坦” 或 “开放” 几何,可能无限延伸。20 世纪末,科学家通过观测宇宙微波背景辐射(宇宙大爆炸的 “余晖”)发现,可观测宇宙的几何形状极其接近 “平坦”,但这并不直接证明宇宙无限 —— 平坦的空间也可能是有限的(如一个展开的圆柱面,局部看是平坦的,整体却是有限的)。

更关键的矛盾在于:若宇宙无限,会推导出违背直觉的结论。无限宇宙意味着存在无限多的物质,根据量子力学,粒子的排列组合是有限的,这会导致 “无限重复”—— 在无限远的地方,可能存在一个与地球完全相同的行星,甚至有一个与你一模一样的人。

这种 “无限复制” 的猜想虽在数学上成立,却缺乏任何观测证据,也让许多物理学家难以接受。此外,无限宇宙的 “能量总量” 会是无穷大,这与宇宙大爆炸理论中 “宇宙从有限能量的奇点诞生” 的前提相悖,成为支持 “宇宙有限” 的重要逻辑依据。

但 “宇宙有限” 同样面临难题:若宇宙有边界,边界之外是什么?是另一个宇宙,还是 “无”?物理学中 “无” 的概念本身就充满争议 —— 空间、时间是宇宙的基本属性,“宇宙之外” 可能不存在我们认知中的 “空间”,这超出了现有物理理论的解释范围。为解决这一矛盾,科学家提出 “多重宇宙” 假说:我们的宇宙只是无数平行宇宙中的一个,每个宇宙都有自己的物理常数与边界,共同构成 “无限的宇宙集合”。但这一假说目前无法被验证,更多是理论层面的推测。

当前最主流的观点是:可观测宇宙是有限的,但整个宇宙的有限性或无限性,目前无法通过观测或理论确定。我们能确定的是,宇宙正在加速膨胀,可观测宇宙的范围会不断扩大,但宇宙的 “整体尺度” 仍笼罩在迷雾中。或许未来,随着引力波探测技术、暗能量研究的突破,我们能找到宇宙几何形状的更多线索,甚至发现宇宙 “闭合” 或 “无限” 的直接证据。

无论宇宙是有限还是无限,这个谜题的价值都远超答案本身。它让我们意识到,人类对宇宙的认知仍处于 “冰山一角”,而对终极问题的追问,正是推动科学不断向前的动力。就像古人无法想象地球是球形,未来的人类或许会用全新的时空观,看懂我们如今无法理解的宇宙本质 —— 这正是探索的魅力所在。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6