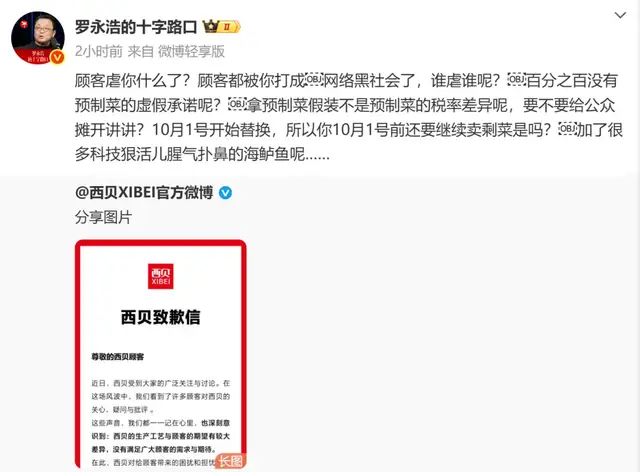

最近两天,西贝与罗永浩的预制菜风波愈演愈烈。

预制菜话题这两年长盛不衰。

有些人愿意接受预制菜,只是信不过国内监管体系下的预制菜。因此也常常有人会说,麦当劳和肯德基也是预制菜,没多少人反对。

另一些人也愿意接受预制菜,他们反对的点在于,许多餐厅以现炒菜的价格卖预制菜,乃至不告知是预制菜,误导消费者是现炒现卖,因而涉及欺骗。

本文不谈这些问题,而是想介绍一篇论文。它触及了中国人饮食消费习惯中的一个深层观念——对 “自然” 的迷恋。

可以说,中国人接受预制菜的最大障碍,就是这种迷恋。

这篇论文是肖瑛教授等人发表在社会学权威刊物《社会》上的《愈现代,愈“自然”》。

通过对“三门青蟹”品牌发展史的精细解剖,此文为我们理解这场风波提供了绝佳的社会学注脚。

研究发现,中国人对“天然”“土生土长”食物的追求,并非简单的口味偏好,而是一种被现代性愈发激发的、源自农耕文明的深刻情感结构。

研究指出,“自然”情结并非中国独有,但其在中国语境下尤为强烈,它由漫长的农耕文明所培植,并得到了道家“道法自然”哲学及其医学化、生活化(如“药食同源”)实践的加持。

这种情结的核心是一种联结:

人们相信特定水土(“土”)孕育的食物,与其身体、情感乃至生命意义是“同源共构”的。

吃“土”菜补的不只是身体,更是一种扎根于地方的文化认同和心理安全感。

然而,真正有趣的是,这种情感并非在传统社会中彰显,而是在工业化、城市化和风险化(如食品安全问题)的现代进程中被强烈激活的。

当日常生活被标准化、原子化和高度人工化时,对“自然”食物的追求成为一种情感上的代偿和反抗。我们渴望在餐桌上与一个更纯粹、更本真、更可信任的“故乡”重新连接。

这就是“愈现代,愈‘自然’”的悖论。

回到西贝,我们可以说,西贝风波的其中一个核心冲突在于,它无意中撕裂了这份现代餐饮契约背后的情感承诺。

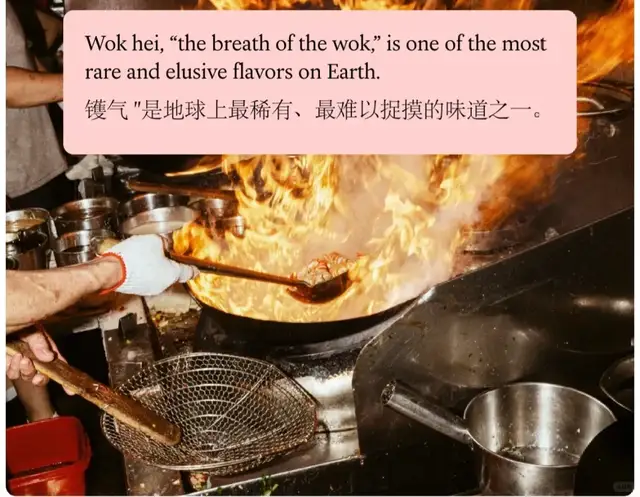

消费者走进一家价格不菲、主打“地道”风味的餐厅,其支付的对价不仅包含食材和烹饪,更包含一份对“锅气”、“现炒”所代表的“自然食材”和“手工温度”的情感预期。这份预期,正是深植于上述“自然情结”。

预制菜,无论其口味如何优化,在符号意义上都被归为标准化、工业化、去地方化的“反自然”存在。

当餐厅未作告知而使用预制菜,便构成了一种“情感欺诈”——它提供的消费体验,与消费者用以自我安慰的“自然”想象截然相反。

这远不止是性价比问题,更是一种情感信任体系的崩塌,一种对现代生活中仅存慰藉的剥夺。

肖瑛教授的研究启示我们,未来的食品工业与餐饮行业,绝不能仅仅在“效率、成本、标准化”与“口味、安全”之间做权衡。

必须正视并尊重消费者那份日益强烈的、对“自然”的情感需求。

真正的出路或许在于坦诚与创新:

要么极致透明,明确区分预制与现炒,将选择权交还消费者;

要么极致融合,像“三门青蟹”的新一代养殖者那样,用科技手段(如精准控温、生态模拟)去“再造自然”,创造出既稳定可控又能满足情感需求的新食品范式。

在这场现代性与传统的博弈中,餐桌早已不只是餐桌,它是我们安顿身心、确认自身存在的情感场所。

来源:

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6