四海齐聚玉海楼,千年文脉映今朝。日前,“声流金石 纸落云烟”2025年中华传统晒书大会城市主场活动在瑞安市玉海楼启幕。这座拥有137年历史的藏书楼迎来全国各地的古籍专家、藏书家和文化学者,在晒享古籍、技艺展示、学术交流等多元形式中,共同见证传统文化在当代的生动实践。

百年藏书楼,再现“晒”书传统

瑞安玉海楼,清光绪十四年(1888年)由孙衣言创建,位列“浙江四大藏书楼”之一,是全国重点文物保护单位。这里不仅是藏书之所,更是一处集典籍收藏、文化教育、学术研究于一体的文化殿堂。玉海楼的“玉海”二字,取自南宋学者王应麟的著作《玉海》,寓意藏书“如玉之珍贵,若海之浩瀚”。当年藏书达八九万卷,以富名家批校本、乡邦文献和珍善本闻名于世,书楼还对乡人学子开放。

玉海楼的三代主人——孙衣言、孙诒让、孙孟晋,以复兴永嘉学派、传承温州文脉为己任,通过收藏积累乡邦文献、创办诒善祠塾、校印《永嘉丛书》、编撰《温州经籍志》,并积极推动地方图书馆建设,成为晚清至民国时期浙学传承与地方文献整理的卓越代表。

“晒书”是我国古代的传统习俗,源远流长。古人借助阳光驱除蠹虫,以此来保护书籍,后来渐渐发展成文人之间品书交流的雅集。2019年起,国家图书馆倡议发起全国性晒书活动,围绕中华传统的七夕节晒书习俗,融入现代的古籍宣传推广保护理念和手段,开展古籍宣传推广活动。至今已连续举办七届。

100多年前,先贤孙诒让曾在此晾晒书籍,借阳光驱除蠹虫以护典籍。如今,人们重续这一传统——集中展示玉海楼的珍贵藏书,通过专家解读、读者互动,让沉寂的古籍“走”进现代生活。“一座如玉般珍贵、如海般浩瀚的玉海楼,足以使其在中国文化史、藏书史上独树一帜。”国家图书馆党委副书记王晓东表示,选择玉海楼作为今年全国晒书大会的主场之一,既是对先贤的致敬,也是对浙学文脉的接续。浙江省文化广电和旅游厅党组副书记、副厅长、一级巡视员徐晓说:“让古籍回归其历史语境,可谓相得益彰。”

典籍共享,学者成“晒书人”

晒书分享是此次大会的核心环节。玉海楼中,多位专家学者化身“晒享人”,带领大家深入了解典籍背后的历史时空,通过深入浅出的讲解,展示了浙江省域内(尤其是温州地区)的金石学研究和发展脉络,以及玉海楼主人孙氏父子及其所传承的“永嘉学派”的学术思想。

现场,浙江大学马一浮书院教授傅杰戴着白手套小心翼翼地捧出《习学记言序目》明抄本,难掩兴奋:“这是我人生的高光时刻!”这部永嘉学派代表人物叶适的晚年学术札记,系统阐释了“经世致用”思想。现场参观者围拢过来,或细品文献内容,或与专家、典籍合影,定格这份文化相遇的珍贵瞬间。

北京大学教授王余光分享的是玉海楼第三代传人孙孟晋的稿本《瑞安孙氏玉海楼出品答问》。“这部稿本虽非古籍,却仅此一份。它是1936年玉海楼参与‘浙江省文献展览会’时,孙孟晋为展品提供系统说明的专用文稿。”王余光说,晒书大会在玉海楼举行,既能让青少年了解藏书传承与阅读传统,更能引导大家体会纸质书籍的独特价值。

技艺复活,金石“会说话”

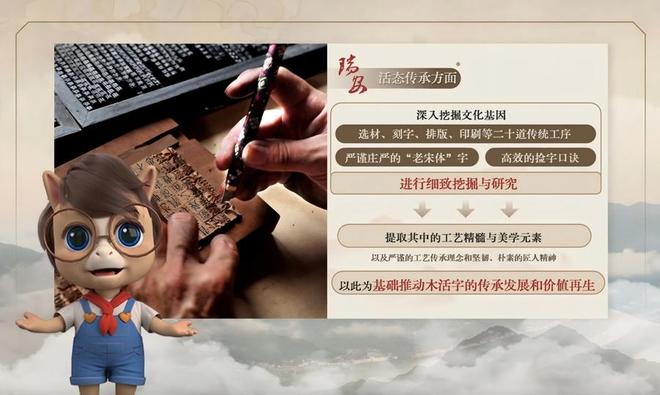

据悉,此次活动打破传统“晒书”的局限,在文化传承上实现双向突破,首次完整展出孙诒让相关馆藏原书,并以金石为主题,再现古老技艺。“一张宣纸铺展,一瓶墨汁静置,拓包轻敲慢抹间,金石器物上的文字、纹路便清晰印在纸上——这就是金石传拓技艺的神奇之处。”现场,西安金石学会会长孙大为演示了全形拓技艺。

石刻名家黄麟贵、传拓专家王同彪、浙江图书馆古籍修复师们,还展示了石刻、高浮雕传拓等传统技艺,以及软衬拓片的专业保存方法。嘉宾近距离观赏并体验各项技艺,感受“金石不朽”背后的匠人精神。现场瑞安翠阴洞石刻群金石拓片和“瑞安木活字”非遗作品的展示,更让展品贴近本土文化脉络。

为保护文物,玉海楼留存古籍已移交瑞安市博物馆保管,部分古籍被浙江大学图书馆、浙江图书馆、温州市图书馆等机构珍藏。在此次活动中,举办“数字归藏 书阁一体”项目签约仪式,浙江图书馆、浙江大学图书馆、温州市图书馆与瑞安市文化和广电旅游体育局共同签署战略合作协议,标志着原玉海楼藏书的数字版本逐步“回归”其诞生地,实现“书阁一体”的数字化重生。“数字回归不仅是技术创新,更是对历史文脉的守护。”瑞安市图书馆馆长王晓东表示,项目涵盖玉海楼原藏古籍善本、地方文献等数千册珍贵资源,这种“书阁一体”不仅是物理空间的结合,更是文化场景的重构。

浙江图书馆相关负责人表示,本次晒书大会不仅以全新形式重现了古人的“晒书”传统,更以数字技术激活典籍、以互动体验连接大众,让沉寂的文献“活”在当下、传向未来。这是一次对中华文脉的深情回望,也是一场面向未来的文化启航。晒的是书,传的是脉,照亮的是文明延续的道路。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6