2025年9月,工信部等八部门在《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》中首次写入“有条件批准L3级车型生产准入”,这一政策信号让期待已久的L3级自动驾驶产业链瞬间沸腾。从广汽、小鹏宣布年底量产L3车型,到华为ADS 4计划第四季度落地高速L3商用,再到上海、北京等多地划定数百公里测试道路,L3似乎终于从“概念”走向“落地”。但欢呼背后,消费者、车企、监管层仍在追问同一个核心问题:L3到底“能不能用、敢不敢用、出事算谁的”?这场跨越六年的“自动驾驶拉锯战”,本质是技术突破、法规完善与用户信任的三方博弈。

要理解L3的“突破性”,首先要厘清它与当前主流L2级辅助驾驶的本质区别。根据《汽车驾驶自动化分级》国标,L2级系统仅能在特定路况(如高速)辅助完成车道保持、跟车等动作,核心驾驶责任始终在驾驶员;而L3级在设计运行范围内(如指定高速路段),转向、加减速、路况感知等动态驾驶任务全部由车辆接管,责任主体首次出现“从驾驶员到企业”的部分转移。这种“责任转移”绝非简单的技术升级——2024年3月小米SU7因NOA系统引发的高速碰撞事故,已让公众意识到“辅助驾驶≠自动驾驶”,而L3若责任界定模糊,一旦发生事故,不仅会引发法律纠纷,更可能摧毁用户对智能驾驶的信任。

事实上,L3的“姗姗来迟”早有先例。2019年奥迪A8作为全球首款宣称“量产L3”的车型,因法规缺失与责任争议黯然退场;2021年奔驰Drive Pilot在德国拿到全球首张L3认证,却因严苛的使用限制(仅白天干燥高速、最高时速60km/h、无法变道)沦为“鸡肋”——2024年其在加州仅售出1辆,德国本土选装率不足5%。奔驰的困境印证了一个现实:L3的落地不仅需要技术支撑,更依赖法规体系的“保驾护航”。德国通过《自动驾驶法》明确“黑匣子记录责任阶段、车企承担系统激活期事故责任”,并配套车企投保的责任险,为L3划定了清晰的责任边界;而中国此前虽有多份智能网联汽车管理文件,但针对L3的事故责任认定、保险理赔机制仍属空白,此次《工作方案》特别提出“推动道路交通安全、保险等法律法规完善”,正是为了填补这一关键短板。

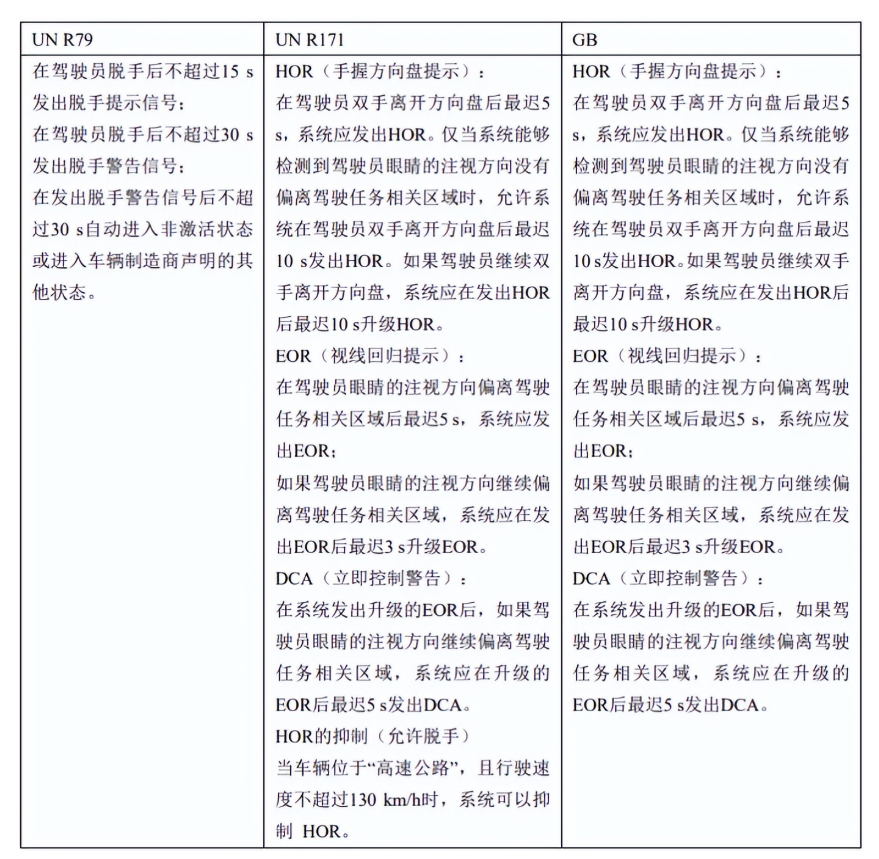

当前中国L3的推进路径,呈现出“政策试点先行、标准细化跟进”的特点。一方面,政策层面以“有条件批准”为原则,不搞“一刀切”,优先在高速等场景开展准入试点,降低大规模落地风险;另一方面,技术标准正在快速补位——9月17日工信部公开征求的《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求(征求意见稿)》,虽针对L2级系统,却为L3铺垫了关键基础:不仅要求记录车端关键数据以回溯事故场景,还明确“驾驶员频繁脱离驾驶任务后系统需禁止使用”,从源头减少“误用风险”。更重要的是,该标准参考联合国UN R171法规,结合中国路况拓展试验场景,要求以“车辆最高车速”验证安全性能,这种“比国际标准更审慎”的态度,正是为L3的安全落地积累经验。

车企的热情与资本的追捧,让L3赛道充满想象空间。2025年8月,全球自动驾驶领域投融资超23亿元,芯片等核心供应链成焦点;摩根士丹利预测,到2030年全球自动驾驶市场规模将达2000亿美元,中国因成本与规模化优势,Robotaxi数量或为美国14倍。但热闹背后,车企仍需面对“技术实用性”的考验:华为ADS 4承诺的“高速L3”能否应对暴雨、施工等复杂场景?小鹏、广汽的量产车型如何平衡“功能丰富度”与“系统稳定性”?若重蹈奔驰“L3体验不及L2”的覆辙,不仅会浪费研发投入,更可能让用户对L3失去信心。

对消费者而言,L3的到来既带来期待,也伴随着顾虑。一方面,“双手离开方向盘、高速路段车辆自主驾驶”的体验,能大幅降低长途通勤疲劳;另一方面,“事故责任谁担”“系统突然降级能否及时接管”等问题,仍让不少人犹豫。正如行业专家所言,L3的普及需要“用户教育与技术成熟同步推进”——车企需清晰告知用户L3的使用边界,监管层需加快明确责任与保险规则,唯有如此,才能让消费者从“怕它不来”的期待,转变为“敢放心用”的信任。

从L2到L3,看似只是一个级别的跨越,实则是汽车产业从“辅助驾驶”向“自动驾驶”转型的关键一步。政策破冰为L3打开了大门,但后续的法规完善、技术打磨、用户信任建设,仍需要漫长的时间。或许正如业内共识:“L3必须迟来”——只有经过充分的博弈与准备,自动驾驶才能真正从“实验室”驶向“寻常道路”,成为既安全又实用的出行方式。未来几年,中国L3将进入“从能用到敢用、从敢用到好用”的关键阶段,而这场关于技术、责任与信任的探索,终将重塑汽车产业的未来。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6