“1959年7月,娃娃,慢一点,别老站着。”话音在怀仁堂的灯光下回荡,舞曲刚落,一个十六岁的湘妹子抹了一把汗,抬头正对毛主席带笑的目光。那一刻,左大玢只觉得心口撞鼓般直跳,却还是硬生生把步子踩准——谁能想到,短短数分钟的舞伴,竟让她与共和国的缔造者结下了长达十七年的忘年之交。

要说缘分,还得从1956年说起。那年冬天,湖南省实验湘剧团被点名进京献演。刚满十三岁的左大玢第一次坐火车北上,心里既兴奋又惴惴。她在《白蛇传》里饰小青,台词不过十几句,可帷幕一拉开,她却因为偷瞄台下那排特殊座位,愣是把“姐姐小青在此”重复了三遍。田汉在旁打趣:“主席,估计孩子是见着老乡激动了。”毛主席笑着应了一声“蛮有意思”,让后台的小演员们顿时轻松许多。左大玢当时根本没料到,这个“蛮有意思”的评价,就是日后一次次被点名的开始。

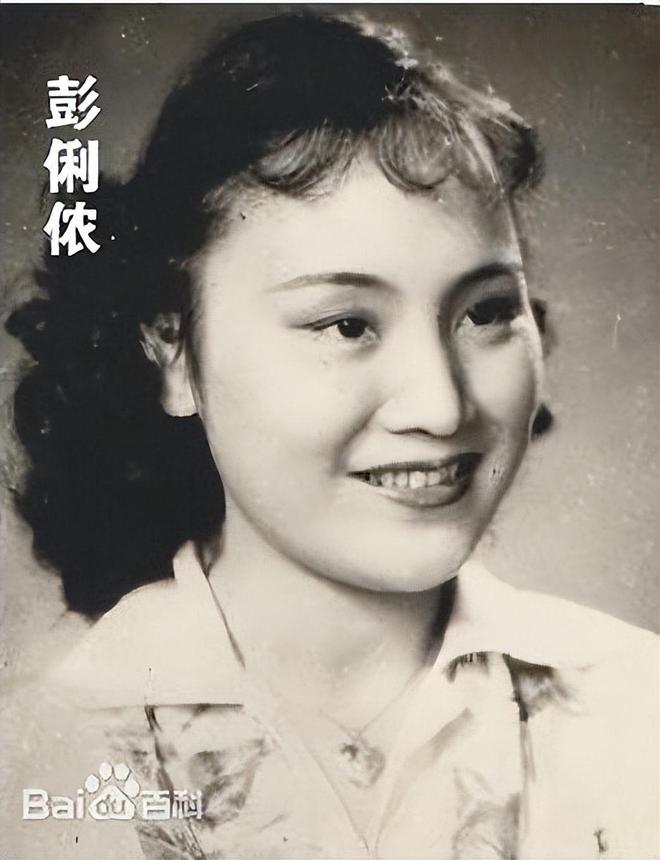

1958年底,毛主席回湖南考察。地方领导为了彰显家乡文脉,临时抽调省内新秀演《生死牌》。左大玢被编进“板凳队”,说白了就是替补,可她师父彭俐侬拿话点她:“坐得住凳子,才能站得稳台子。”于是小姑娘每天跟主角同练、同走台,哪怕轮不到她,也在侧幕记动作。最终首演当天,主角突感不适,导演眉头一锁,彭俐侬一句“让大玢顶”,险情就此化解。毛主席看完后点名夸她:“你这王玉环,唱腔稳,身段灵。”湖南口音带着泥土味,左大玢一时没敢作声,只傻笑着连连点头。

演后联欢最让她紧张。组织者突然通知:“主席想和几位青年演员跳舞,你去。”湘剧训练的基本功有腿劲,却未必会华尔兹。毛主席见她拘谨,先一步伸手:“跟我慢慢走,舞步也是行路。”一句土味幽默让左大玢咯咯笑了出来,紧张立散。舞曲停时,毛主席忽然问:“伢子,你姓左不姓右?”一句看似随口的调侃,其实是开场白。左大玢顺势答:“主席,我爹姓左,我也只好跟着左。”主席哈哈大笑,用那股子浓厚乡音说:“那再问你爹,左大‘fen’还是左大‘bin’?”她赶紧纠正读音,毛主席却摆手:“多音字,别死扣,好玩就行。”一句话拉近了五十岁的年龄差,也让女孩体会到何谓领袖的亲和力。

二十世纪六十年代,左大玢的事业攀上高峰。《江姐》《山花颂》连续叫好,她时常下矿井、进田埂巡演。一次在湘潭矿区,一块落石险些砸中她,一名工人把她推开,自己却血流满面。她抹掉泪,坚持唱到大幕落下。那事传到北京,有工作人员向毛主席汇报。主席只叹一句:“戏要有人唱,炭也得有人挖,都是可敬的人。”随后又向湖南打招呼,让剧团在安全上多下功夫。

1964年国庆前夕,北京举办地方戏邀演季。每到晚上十点,中南海灯光还亮着,毛主席常把熟面孔叫到读书室聊天。有次他泡岳阳毛尖,茶梗粒粒直立。左大玢好奇:“主席,茶怎么竖着?”毛主席眯眼笑:“嫩叶芯,骨头硬。”女孩脱口:“那我也尝尝硬骨头。”主席把杯推过去:“同喝一杯,算你半个老乡。”这一幕被摄影师侯波抓了瞬间,后来成了湘剧团的内部海报。

时间线走到1970年代。左大玢外调赴陕西演《火红的年代》,两年没回长沙。1974年她再回家乡排新戏《园丁之歌》,毛主席正巧在韶山休养。省委临时安排一场专场汇报。台上一亮相,主席立刻辨认:“小左来了。”休息间隙,毛主席抬腿露出袜口,线头松散。左大玢小声提醒:“塞进裤脚就不掉了。”主席嘿嘿一笑,把袜子往里一掖,顺手点燃香烟。她伸指掐掉烟头,半玩笑半认真:“这一支算戒头。”主席由她拿走烟蒂,留下一股淡淡烟草味。烟蒂被左大玢用手绢包好,至今仍在她长沙家中的木匣里躺着。

1976年9月9日,北京传来沉痛噩耗。那天凌晨,左大玢刚从岳阳结束巡演,收到传真电报,整个人仿佛被抽空。她跪在剧团宿舍的地上,几分钟一句话也说不出。哭够了,她爬起来吩咐:今晚《斩娄阿鼠》照演,临场不挂黑纱,但所有演员退彩后默哀一分钟。这场特殊演出只来了百来位观众,却无人离席。散场灯亮,一个老工人走到台口喊:“丫头,主席会知道你没停戏的。”

1979年,杨洁开始筹拍《西游记》。她在湖南挑演员,看《追鱼记》的录像时对旁人说:“观音非她莫属。”就这样,湘剧里的窈窕花旦变身荧屏菩萨。拍摄间隙,左大玢常把袖子一挽、盘腿静坐,揣摩寺庙塑像的手印。“拇指扣中指,这股劲儿得像兰花又不能软趴。”她反复练到指尖泛青。1986年春节,第一批《西游记》在央视亮相,观音一出镜,观众赞声四起。湖南父老最骄傲:“那是我们的小左!”

之后的三十年,她教戏、带徒、评奖,偶尔受邀出席《西游记》重聚,仍保持舞台人的腰板。有人问她为何从未离开湘剧。她答得简单:“我就是那点戏曲命,主席当年说‘名师出高徒’,我得守住这句话。”

在左大玢眼里,毛主席既是伟人,又像老家的长辈,言谈里有泥香,也有书卷气。“你姓左不姓右?”一句轻松玩笑,其实写满了长者对后辈的关怀与鼓励。如今再提起那段岁月,她只淡淡一句:“我唱好每一出戏,就是对他最好的回答。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6