不少新手养盆景容易陷入一个误区,只盯着枝干是否整齐、叶片是否疏密均匀,把 “形似” 当成最终目标,却忽略了盆景更关键的 “神韵”。

其实玩盆景从不是将植物缩小入盆那么简单,核心讲究 “形神兼备”,得让方寸间的草木山石透出自然灵气,这才是好盆景的关键。今天就和大伙儿聊聊,怎么养出有 “形” 更有 “神” 的盆景。

“形神兼备” 的前提是先立住 “形”,就像盖房子得先筑牢根基,盆景的 “形” 指的是树的根、干、枝、叶,或是山石的布局,得符合自然规律,有扎实的基础形态。

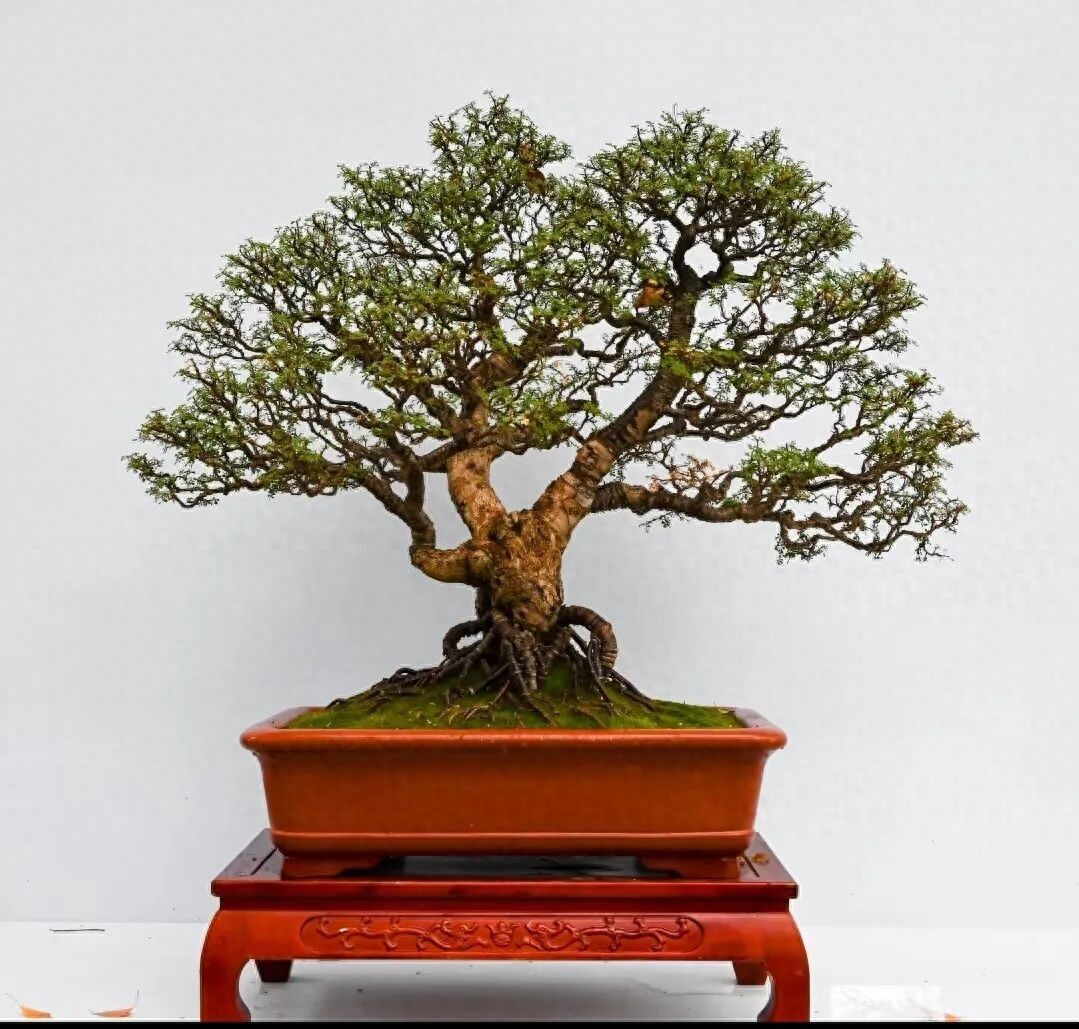

养树木盆景时,根系养护是重中之重。不是说根系越完整越好,而是要让根系有 “悬根露爪” 的舒展感 —— 无需全露,只需让部分根系贴着盆边向外延伸,模拟自然中树木在石缝扎根的韧劲。

若根系缠成一团、闷在盆底,浇水难渗透,根系无法呼吸,后续养护再用心也难出效果。正确的做法是定期梳理根系,剪掉老化缠绕的老根,保留健康须根,上盆时让部分根系适度外露,这样新须根才能快速萌发,树木也会更精神。

枝干的搭配也有讲究,要遵循 “主次分明” 的原则。主杆需粗壮稳重,分枝则逐步变细,形成自然的粗细对比,而非追求刻意的弯曲或笔直。用铝线塑形时,要顺着枝条生长趋势引导,避免过度缠绕导致枝条变形,让枝干长势自然,既有支撑力又不失灵活,这样 “形” 的框架才算立住。

叶片管理同样不能忽视,不同树种有不同的叶片形态要求:松树需 “疏影横斜”,保留适当空隙;榆树要 “叶细枝密”,凸显精致感。若盲目追求叶片繁茂,过度浇水施肥,反而会让叶片又大又散,破坏整体层次感。定期修剪过密叶片,保留错落的叶层,才能让 “形” 不跑偏,为后续营造 “神” 打下基础。

有了扎实的 “形”,下一步就要琢磨 “神”。这 “神” 并非玄乎的概念,而是盆景传递出的气质 —— 松树的苍劲、迎春的灵动、山水的悠远,就像苏轼所说 “论画以形似,见与儿童邻”,养盆景也需跳出 “形似”,追求 “神韵”。

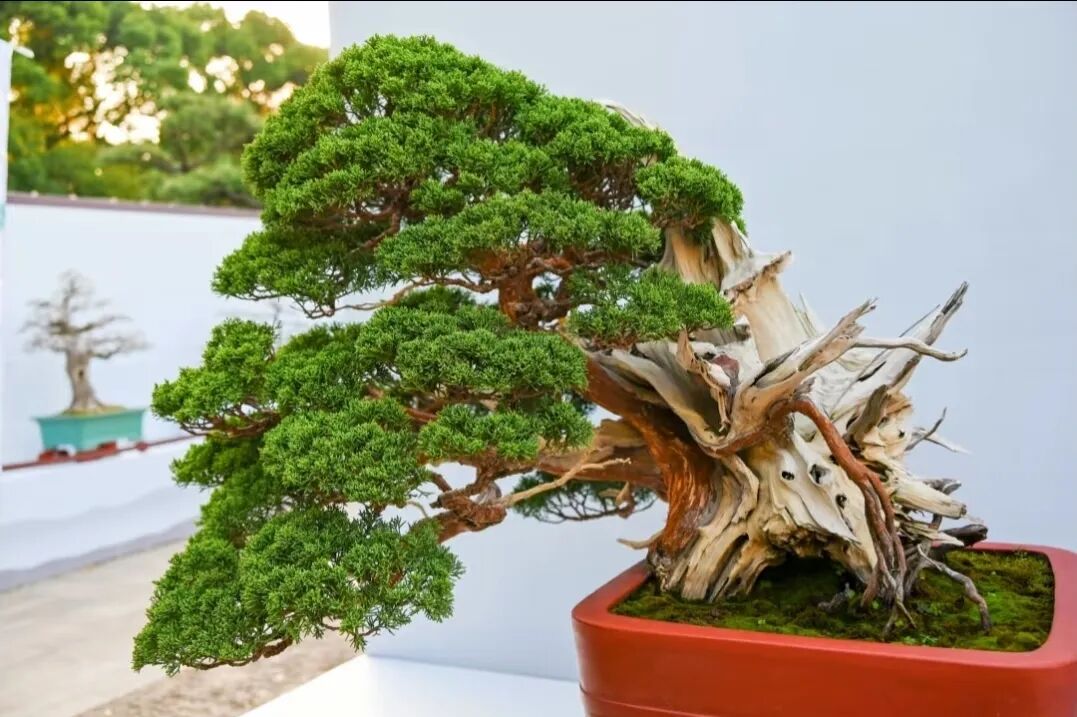

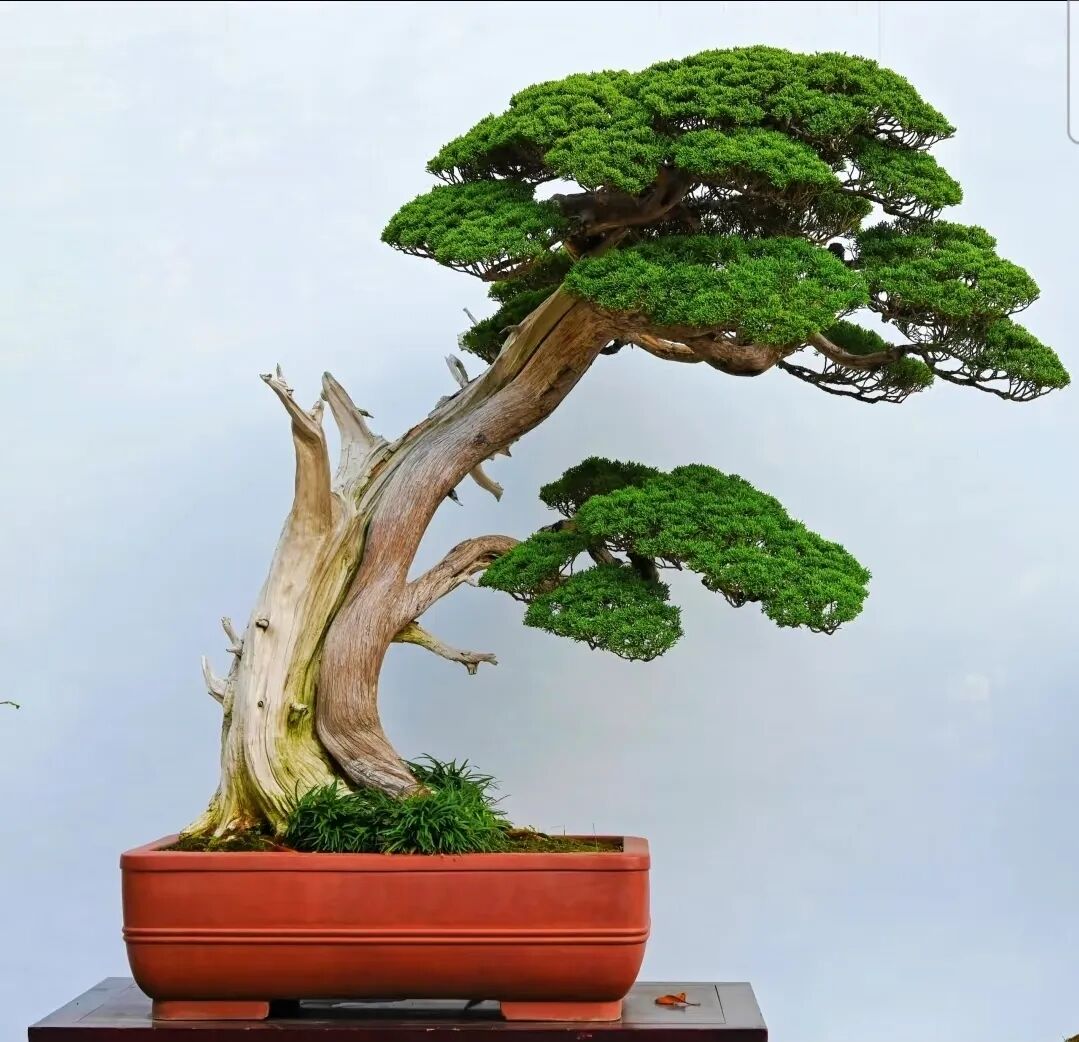

树木盆景的 “神” 需结合树种特性打造。养柏树要突出 “苍古感”,可保留少量枯枝干,与新绿枝叶形成对比,模拟树木历经风雨仍坚韧生长的状态;养迎春则要凸显 “灵动感”,让主枝适度倾斜,侧枝自然舒展,开花时花瓣垂落,模拟风中摇曳的姿态,避免枝条僵直呆板。通过这些细节处理,让盆景脱离 “人工雕琢的假态”,透出自然赋予的生命力。

去粗取精:自然界的树木难免有多余枝条或长势杂乱的情况,做盆景时要主动筛选:比如处理树桩时,挑选最粗壮、有自然弯曲度的枝条做主杆,剪掉过直、过细的冗余枝条,让整体形态比自然树木更凝练、更有特点,避免保留所有枝条导致杂乱无章。

动静相衬:避免盆景呈现 “四平八稳” 的呆板感,可通过调整枝条角度营造 “动势”,让主枝适度倾斜,侧枝向两侧自然展开,模拟树木在自然中受风力影响的姿态,这样能让盆景更生动,避免像 “插在盆里的假树”。

露中有藏:盆景不宜将所有细节完全暴露,需保留一定 “留白” 引发联想,做山水盆景时,用苔藓覆盖部分山石,或让水流仅露出小段,模拟 “水流隐于山石间” 的意境;树木盆景则需保留枝条间的空隙,让阳光能穿透叶层,既通透又能引导观者想象 “枝叶延伸至盆外” 的空间感,避免细节过满导致意境狭窄。

枯荣对比、刚柔互济:前者可通过保留少量枯枝干,与健康枝叶搭配,凸显生命的韧性;后者需平衡不同元素的特质,松树的刚硬枝干搭配柔软叶片,迎春的柔软枝条依托稍粗的主杆支撑,避免全刚则脆、全柔则散,让盆景既有力量感又不失灵动。

养盆景没有速成技巧,新手无需一开始就追求 “精品”,可按 “先稳形、再塑神” 的节奏推进。从基础树种(如枸杞、榆树)入手,先把根系养壮、枝条理顺,待 “形” 稳定后,再逐步尝试打造 “神韵”,比如调整枝条角度、保留枯干等。

老玩家常说 “好盆景是‘养’出来的”,这里的 “养” 不仅是日常浇水施肥,更包括持续观察与调整。定期查看盆土干湿、枝条长势,根据树木状态微调形态,让盆景在养护中逐步贴合预期的 “形” 与 “神”。

养盆景的核心,是把自然的灵气浓缩在方寸盆中,在修剪、塑形的过程中感受草木的生命力。不用纠结于初期的不完美,只要始终围绕 “形神兼备” 的核心,慢慢摸索、不断实践,终能养出有灵气、有韵味的好盆景,让观者一眼就能感受到其中的自然之美。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6