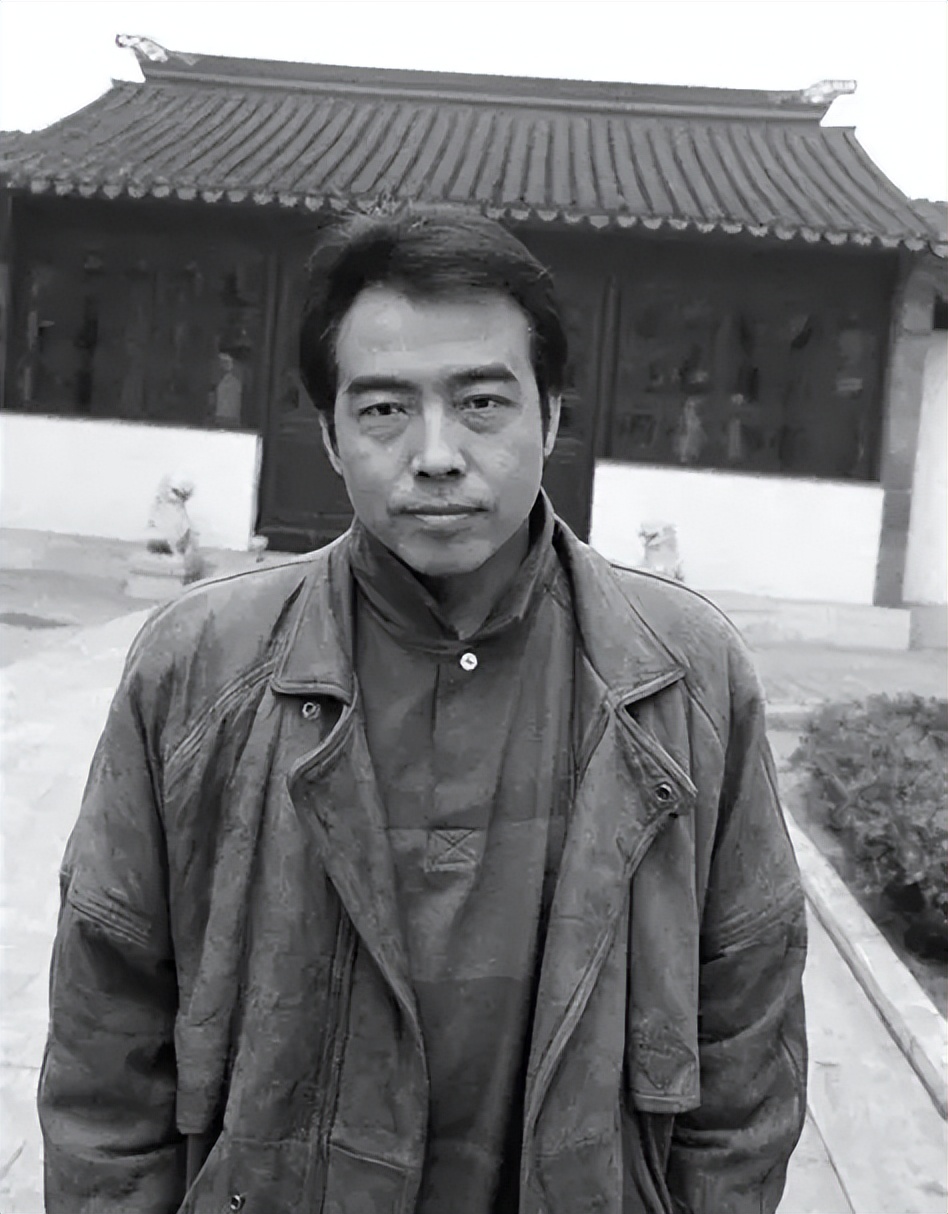

谈到陈凯歌你会想到什么?

是他的感情史,还是他的儿子陈飞宇。

其实,他身上最重要的标签就是他的电影。

陈凯歌的几十年电影路,可以说就是一部中国电影的进阶史。

如今,陈凯歌再破天花板!

几十年的电影历程,已经将陈凯歌的名字和电影这两个字深深的捆绑起来了。

而陈凯歌的作品相信大家都有目共睹。

从影史经典《霸王别姬》到现在让人热泪盈眶的《志愿军》,每一部电影都在证明他的实力。

但其实,陈凯歌对电影的敬畏与执念,早在童年便已扎根。

他的父亲是中国影坛泰斗级导演陈怀皑,曾执导《白毛女》《地道战》等经典作品。

从小陈凯歌就跟着父亲在制作片场耳濡目染。

这也让他从小就明白:电影从来不是消遣的工具,而是承载情感与文化的载体。

除此之外,陈凯歌的电影事业同样也离不开他父亲的支持。

就拿《霸王别姬》来说,陈怀皑就是这部电影的艺术指导。

艺术指导这个身份,在电影制作的各个方面都决定了整个电影的调性。

正是有父亲的支持与指导才能让陈凯歌在这部电影中大展拳脚。

将中国的戏曲文化与人性的挣扎诠释的淋漓尽致。

但是陈凯歌的电影之路除了从小的耳濡目染外,也离不开妻子的支持。

如果说父亲的传承是他的“精神底色”,那妻子陈红便是他作品质量的“保障”。

1996年两人结婚后,陈红便逐渐从演员转型为制片人。

这一转型也成了陈凯歌电影背后最坚实的“推手”。

15年前的《赵氏孤儿》就是二人共同努力的成果。

陈红的演员经验与审美敏感度,为陈凯歌的影像表达注入独特视角。

这部影片也成功获得了第14届中国电影华表奖的优秀故事片奖。

当然除了家庭的帮助,陈凯歌的事业还离不开一个更重要的人。

1978年,陈凯歌考入北京电影学院导演系,与张艺谋等艺术大拿组成了“第五代导演”。

32岁的他执导首部电影《黄土地》,就打破了当时中国电影的叙事惯性。

他用四分之三的画面聚焦陕北苍凉的黄土高原,以近乎静止的长镜头捕捉农民的生存状态。用“求雨”“腰鼓”等意象探讨民族文化的根脉。

但就是这部没有什么激烈剧情冲突的作品,却一举斩获了洛迦诺国际电影节银豹奖。

让世界让见识到中国电影另一番不同的风貌。

但是陈凯歌的电影之路,从来不是“一路坦途”。

为了拍好《霸王别姬》,光是剧本陈凯歌就用了大半年的时间去打磨。

每一个镜头,都事先仔细地琢磨过,形成了自己的一套想法后才会开拍。

从身段步法到唱腔眼神逐一打磨,甚至就连主演人物的服装他都会一一过问。

对款式、面料、色彩则更是有十分明确要求。

最终,这部作品成为首部斩获戛纳电影节金棕榈奖的华语电影,至今仍是殿堂级的华语电影佳作。

当然陈凯歌的的努力也不止存在于这一部影片上。

为了呈现《妖猫传》中的盛唐风貌,专门组建美术团队驻扎襄阳,花费六年时间按真实比例还原长安城。

从朱雀大街的地砖纹路、西市的商铺布局,到极乐之宴的舞美设计,均参考史料。

正是这种坚持“实景拍摄”的初心,让影片中“盛唐的繁华与幻灭”更具沉浸感。

陈凯歌的这种“较真”精神让电影成为“思想的载体”。

他始终在作品中探索人性、又或是权力和命运等宏大命题,已经深深的将个人思考与时代绑定。

而现在已经年过七旬的陈凯歌依旧没有停下脚步,让我们知道“姜还是老的辣”。

21年,他联合执导的《长津湖》以全景式视角还原抗美援朝战场。

既保留了“钢七连”的个体温情,又展现了保家卫国的宏大主题。

最终斩获57.75亿票房,成为中国影史票房亚军。

前两年的《志愿军:雄兵出击》延续历史叙事的深度。

通过三组人物的命运轨迹串联起战争全貌,一举拿下金鸡奖最佳导演奖。

他的这些作品证明主旋律题材也能拍得有温度、有深度。

商业票房与影片的艺术质量并不是对立的关系。

他的作品已经足够让人们惊叹了。

可前一阵子,他的一个消息可以说是再一次打破了天花板。

陈凯歌出任第二届金熊猫奖评审委员会主席。

金熊猫奖作为与国际A类电影节深度关联的影视奖项。

评审团成员均为全球影坛的权威人士。

而陈凯歌能以主席身份执掌评审权,足以看出行业内对他专业能力的认可。

不仅如此,《人民日报》还刊发了陈凯歌的文章《用光影连接文明,以质量坚守初心》。

这份来自官方的高调点名认可,意义远超普通的行业表扬。

而这份认也足以让张艺谋和整个娱乐圈都“沉默”。

但是这份沉默是赞赏的沉默。

从领奖台的荣光,到金熊猫奖的权威背书,再到《人民日报》的官方肯定。

陈凯歌的四十年,只做了一件事:拍好电影。

陈凯歌的“破天花板”,从来不是偶然的突破,而是几十年如一日的匠心积淀。

这也给所有创作者提了个醒。

真正的经典,从来不是流量堆出来的,而是用时间和心血“熬”出来的。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6