盘龙城国家考古遗址公园是一座集遗址保护、考古研究、文化展示、旅游休闲、教育科研于一体的城郊型考古遗址公园,从立项到建成挂牌仅用了4年时间,在全国考古遗址公园保护与建设中首屈一指。

我国大型土遗址往往面临着保护展示难度大、可视性效果差的困扰。在盘龙城遗址核心保护区遗址本体保护展示和环境整治工程中,也碰到诸多问题,如严重残损的城墙如何做到既能保护又能展示?埋在地下的宫殿基址如何向观众进行直观展示?要解决这些问题,必须因地制宜。我们结合遗址的气候环境以及保存状况综合考量,广开思路,采用新方法、新工艺,最终做到遗址保护与展示的有机结合,将工程难点打造成工程亮点,为新时代国家考古遗址公园高质量发展提供可借鉴可复制的经验。

城墙覆土植草保护展示

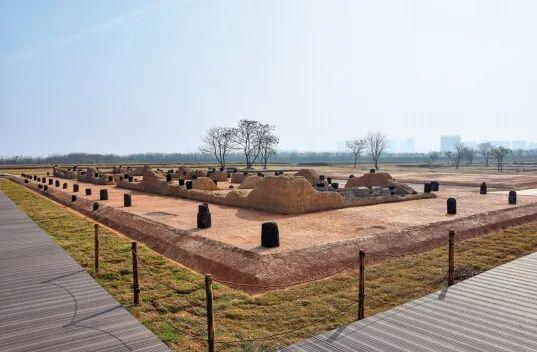

盘龙城高耸的城墙虽然遭到了严重破坏,但是仍能看出城墙轮廓,在商代城址中是保存较好的城址之一。考古勘探发掘表明,盘龙城选建在两条南北向的低丘岗地上,夯筑围拢成接近方形的城墙轮廓,墙体外坡陡、内坡缓。每面城墙中间各有一座城门,每座城门右侧的墙体向外凸出1~2 米,应是城墙的防御设施。城外有壕沟,与城墙走向一致。南城墙中段偏西处有一石砌排水涵道连通外城壕,起到城内防洪排渍的作用。盘龙城的城址规模较小,城墙建筑体系丰富,适宜进行整体性的保护展示。

目前,盘龙城遗址的自然破坏因素主要是跟当地气候环境有关的暴雨洪涝威胁、雨水冲刷、水融等,遗址本体保护展示工程需要重点考虑防洪措施。武汉潮湿多雨的气候环境决定了盘龙城遗址本体保护展示不能像北方的大多数夯土城墙那样进行露天原状展示。我们在进行城墙本体保护展示设计及调整方案时,采取了覆土植草的保护展示手段。

城墙覆土不是简单的覆盖一层土壤,而是采用改性土包土的夯土工艺,这主要是能够起到防止雨水冲刷、浸泡的作用。依据考古材料支撑和专家论证,对仅剩墙基的部分覆盖夯土,展现墙体的范围和走向,城墙外侧坡面与地面夹角保持在62°左右,内侧坡面与地面夹角保持在 45°左右,体现出城墙外陡内缓的防御结构;对残存在地上的墙体部分如西城墙的部分地段只覆盖土壤,不夯筑,保持残存墙体的原有面貌;对东、南、北三座城门位置各保留6米左右的缺口,为将来的考古发掘预留空间;南城墙东南、西南城角外线复原成自然的抹圆角。

设计单位对遗址内城墙表层土和内部夯土取样测试分析后,建议覆土保护的土质应选择天然含水率合适、黏粒含量不小于15%、塑性指数大于12的粉质黏土,并确保无大颗粒杂质及有机质。在遗址区外采购符合要求的土源后,施工单位首先对三种比例石灰改性土做对比试验,测试其强度,并观察不同改性土的颜色是否接近城墙夯土的颜色,最终经过确定8%比例的改性土为施工夯土。

回填夯土符合可辨识、可逆性的要求,土质土色接近但有别于原始城墙的土质土色。为了增加回填夯土与原始墙体的结合力,施工单位对城墙顶部和边坡分别采用喷洒水雾、拉毛表面和分层预埋防腐处理过的木质短锚杆等措施加大二者的接触面积。回填夯土的厚度一般在1米以内,只有墙体缺失严重的地段回填夯土的土方量较大,能达到将近3米厚,如南城墙西段的排水管道缺口和东城墙的城门口等位置。

城墙边坡支设锚杆

2013年,武汉市盘龙城遗址博物馆筹建处的刘森淼研究员提出南方地区最常见的古代城墙保护方法是在城墙上种植狗牙根一类的植物,并经常加以维修。设计单位采纳了这一意见,要求在城墙顶部种植狗牙根固土,但未要求城墙边坡植草固土。

2015年,南城墙覆土加固施工的过程中经历了一段时间的潮湿多雨天气,城墙护坡出现了明显松动,有的墙体被冲出沟槽,面临垮塌的危险。经过各方多次开会论证,认为狗牙根是武汉地区的原生草种之一,并且在整个湖北地区分布广泛,其根系浅,不会对遗址造成破坏,而且具有极强的耐践踏性、适应性和再生性,是固土护坡、保持水土的优良植物品种。最终,专家论证会决定城墙保护展示设计作出变更,将原设计边坡改性土全部改为素土分层夯实,并种植狗牙根固土保土。由于边坡倾斜度较大,草皮铺挂有一定难度,施工单位先挂设镀锌铁丝网再插入竹签或铁钉固定横向铺设的草坪,浇水土壤膨胀后使用铁锹拍实,能够养护保潮,易于狗牙根的成活。成片的狗牙根紧贴在墙体表面,其根系密实,植株矮小,对城墙起到明显的保护作用。

经过夯实保护和覆草绿化的城墙,既完整呈现了3500年前武汉城市之根的城址轮廓,也实现了对城墙本体的全面保护,有效避免了气候环境和大众参观带来的破坏,实现了较好的遗址保护和参观展示效果。

城墙覆土植草保护展示效果

宫殿基址模拟复原展示

宫殿区位于盘龙城内东北高地上。盘龙城商代先民依据南方潮湿多雨的气候特征,通过长期实践,摸索出一套与之适应的建筑风格技法,在自然高地或人工土台之上,挖洞埋柱,修建两面坡或四面坡式木构建筑。为了方便排水,宫殿基址西南侧采用了当时规格较高的陶质排水管。20世纪70年代,在对宫殿区建筑揭露以后,为了保护好遗址现场,已经进行了科学回填,地表之上仅能看到几个垮塌的考古探方和一些用灰渣土示意的建筑柱洞。如何将深埋地下的宫殿建筑基址进行展示,成为摆在设计单位面前的一大难题。

《盘龙城遗址保护总体规划(2007—2025年)》和《盘龙城遗址保护展示工程设计方案》都对宫殿区保护展示提出了“覆土保护、模拟复原”的建议。设计单位在深化设计时,进一步明确了展示手段,即台基采用三合土夯筑结构,基底土质高0.45米,建筑墙体、木柱高出基底0.3米,宫殿土墙采用加植物纤维泥筑,墙中木柱使用老旧杉木,台基范围的地面为泥结石路面。这种展示方式符合商代的土木建筑材料和建筑结构,并且在我国北方地区的早期大遗址中广泛使用,呈现效果也较好,能展现出古代土木建筑的历史沧桑感。

2015年夏季,施工单位按照设计方案完成宫殿建筑基址的保护展示施工。工程完成后不久就遇到了“水土不服”,两三场狂风暴雨将复原的宫殿土墙冲垮。夯土墙经雨水冲刷后的墙体存在板结、开裂等破败迹象。面对此种情况,我们意识到“原汁原味”的夯土建筑模拟复原工艺不适应南方的气候环境,必须另辟蹊径,寻找到一种适合本地气候环境的展示模式。起初,我们寄希望于在全国范围内寻找合适的工程设计单位或者成熟的保护工程案例,全面摸排后发现全国大遗址保护展示工作大部分也都在起步之中,如何将遗址特色内涵与艺术展示有机结合,是当时的普遍突出问题。我们认识到每一处遗址都是独一无二的,没有什么通行的经验可以复制,只有做到因地制宜,在实践中大胆摸索,才能真正做好遗址本体保护展示工程。

2015年9月起,先后召开了数次专题论证会,讨论宫殿基址模拟展示的设计细节,明晰设计深化的方向。刘森淼研究员对盘龙城遗址有着深入研究与独到见解,他认为宫殿基址保护展示原来的设计思路是基本正确的,要根据南方的气候特点进行选材。他还大胆提出自己的设计意向,建议宫殿区大部分墙体要表现高低错落的残垣断壁状;墙体的夯层厚度控制在0.1~0.15米,夯层线条略有错落;留出一部分空间做成南方地区常见的竹编夹泥墙,给观众提供思考古代墙体结构的余地,激发历史思绪。这些建议得到了与会专家领导的一致认可。自此,确定了调整宫殿基址模拟展示方案的思路。

专家、领导现场指导宫殿基址模拟复原展示工程

接下来需要确定宫殿基址保护展示工程的建筑材料。宫殿区模拟展示工程的初次失败引起了各级领导和专家们的高度关注。李伯谦先生曾多次来到现场指导,提出宫殿区内散水中是否铺有陶片并不能完全确定,在商代城址的考古发掘中还未有普遍发现用陶片作为散水的现象,若以陶片标本作为现代文物保护展示材料的这一做法也不适宜,建议放弃之前在宫殿区用碎陶片铺设散水的设计,在新的方案中要依据考古报告增加更为丰富的考古信息。2016年3月,国家文物局领导针对宫殿基址保护展示相关问题作出指示,要求在专家的指导下,充分利用考古资料对原有方案进行调整。

我们先后去了湖南澧县城头山遗址、武汉园博园、潜江龙湾遗址等地,对室外模拟建筑展示使用的材料进行考察,发现普遍采用玻璃钢制作室外景观,但质感效果不算太完美,表面色彩会随着时间变长而失色或脱落。经过反复试验检测,最终选用了装饰混凝土作为宫殿基址模拟复原展示工程的建筑材料。这种新型建筑材料具有仿遗迹效果好、轻质便捷、耐久性强、拆卸可逆的特征,基本上不会对遗址本体造成不利影响。

为了保证实际施工能够达到预期的效果,我们确定了实施程序,即先做泥塑模型,再利用新工艺、新材料,采用3D扫描、制模完成现场安装。

2号宫殿基址的原有木柱设计全部取消,根据考古报告数据信息模拟展示考古现场信息,柱础石的部位放置当地黄色石块,低于基址地面3厘米,柱坑中残存木柱痕迹的部位用灰、黄两种颜色表示,柱坑中没有发现木柱痕迹的部位用黄色表示,2号宫殿基址西侧模拟出陶质排水管道,管道南北两侧做隐形排水沟。

依据考古资料,在1号宫殿基址东北角复原出13个1974年的探方。隔梁浇筑塑性混凝土,探方壁表面做出具有真实感的考古文化层。隔梁高度与附近自然地面齐平,流入探方的雨水,能通过暗管向外排泄。

在保护遗址安全的前提下,原址之上等比例展示的宫殿虽为残墙断壁,但仍带有大量的考古信息,建筑形制规模与制作工艺俱在,最大程度地展示出遗址的价值内涵。视觉上摆脱了原来的古板印象,显得较为生动自然,更符合考古与历史的真实性,沉浸感极强。它与遗址博物馆内基本陈列展示的宫殿复原模型结合,互为补充,提供了更多的有用信息。这种新型建筑材料历了七八年岁月的冲刷,至今仍能基本保持原样,大大节约了工程维护所需的人力、物力成本。

宫殿基址模拟复原展示

2017年2月28日,国家文物局领导专程考察并指导盘龙城考古遗址公园建设工作时指出,南方土遗址的保护展示一直是个难题,盘龙城遗址的保护展示工程为南方土遗址的保护展示探出了一条新路,应向全国各地的大遗址保护工作者推介盘龙城遗址,寻找出适合各自所在遗址的保护工作新思路。同时还提出,针对宫殿基址模拟展示,可以借助透明装置适当提升示意展示效果。

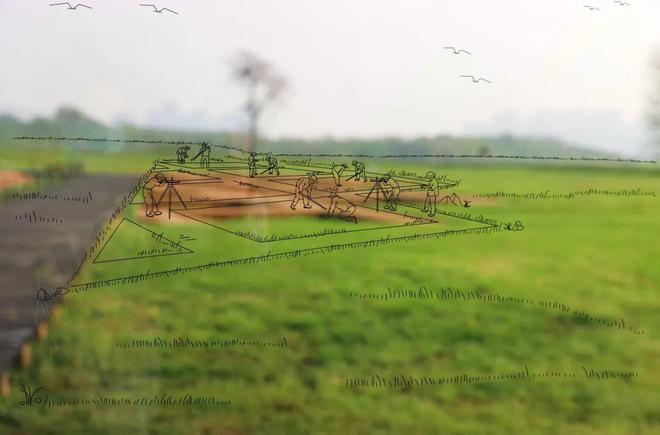

2021年,我们在导视系统改造提升时,根据考古照片和研究成果制作了1号宫殿基址复原展示玻璃透视牌和考古探方发掘场景展示玻璃透视牌。观众可以站在玻璃透视牌前调整观察角度,利用视觉透视对位原理,将宫殿基址与复原建筑重合或将考古探方与发掘场景重合。通过这种复原重现的互动装置,可以让观众在视觉上体验到“古今穿越”,进一步增强对商代建筑场景和考古发掘现场的感知,在一定程度上弥补了遗址原貌缺失的遗憾。

复原展示玻璃透视板

宫殿基址的改性土模拟展示手段让文物保护展示工程带有更多艺术性的实践,为我国大遗址特别是南方土遗址的保护展示提供了新思路,引得业内纷纷前来观摩并进行借鉴参考。目前,盘龙城遗址保护展示的相关技术理念已在良渚、二里头、屈家岭、禹会村、走马岭等多处大型土遗址保护展示工程中得到了很好的推广和实践,为推动考古遗址保护利用事业的高质量发展贡献了盘龙城智慧。

本文由 王光明 杨烁 摘编自 盘龙城遗址博物院 编 著 《守护武汉城市之根——盘龙城国家考古遗址公园(一期)工程建设纪实 》之第五章《工程亮点》 。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

新书推荐

守护武汉城市之根

盘龙城国家考古遗址公园(一期)工程建设纪实

盘龙城遗址博物院 编著

ISBN 978-7-03-082046-4

定价:258.00元

本书在系统梳理盘龙城遗址地理环境、文化价值和保护历程的基础上,深入分析遗存现状,概述遗址本体保护和环境整治工程设计方案和实施过程,提炼遗址公园建设过程中的特色亮点和建设管理取得的积极成效,总结盘龙城国家考古遗址公园保护利用模式,即坚持规划先行、保护第一、考古支撑、活化利用的建设原则以及政府主导、国企代建、专家指导、各方协同的建设模式。这一模式为我国大遗址本体保护、展示、利用提供了新思路,为推动国家考古遗址公园高质量发展贡献了智慧和力量。

本书可供考古学、文化遗产保护等领域的研究者阅读、参考。

《盘龙城1995~2019》(5卷)

武汉大学历史学院、湖北省文物考古研究院、

武汉市文物考古研究所、盘龙城遗址博物院

编著

本套书包括田野考古发掘报告、景观与环境、陶器研究、青铜器研究、玉石器研究五个部分,分别成卷。不仅整理了2012年之后考古发掘材料,同时也搜集此前零星的考古工作资料,整合2001年考古报告材料,为阅读者全面地展现盘龙城考古成果。在报告的基础上,系列又另立四卷,分别从景观与环境、陶器、玉石器、青铜器四个方面,对盘龙城遗址进行了深入研究,为解读中国早期国家的形成与发展、长江中游文明化进程等,具有极其重要的意义。

《盘龙城与长江文明国际学术研讨会

论文集·2019》

盘龙城遗址博物院、

武汉大学长江文明考古研究院编

收录2019年"盘龙城与长江文明国际学术研讨会"参会学者的论文20篇。内容涉及盘龙城遗址近年来的发现与研究、遗址类博物馆建设等相关方面,代表了该领域研究的较高水平。这些成果推进了盘龙城分期年代、聚落布局、手工业生产、遗址地理景观变迁等学术问题的研究,也被转化利用于盘龙城遗址博物院的展览陈列、观众服务和盘龙城国家考古遗址公园的建设保护工作。

《盘龙城与长江文明国际学术研讨会

论文集》

盘龙城遗址博物院、

武汉大学青铜文明研究中心编

收录2014年"盘龙城与长江文明国际学术研讨会"国内外参会学者的论文42篇。内容涉及盘龙城遗址的发现与研究、盘龙城与中原等不同地区文化关联、其他地区夏商考古研究、器物制作工艺、大遗址保护利用和考古遗址公园建设等相关方面。

赛博古公众号

微信号丨spkaogu

新浪微博丨@科学出版社文物考古分社

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6