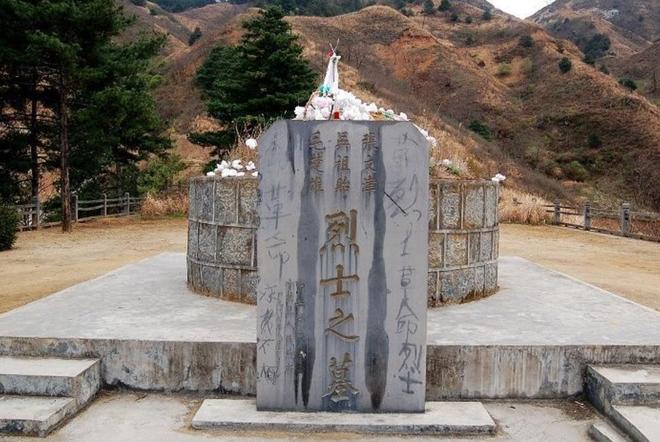

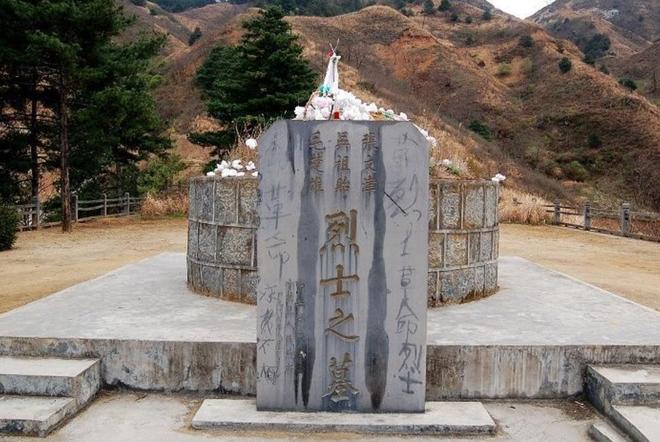

“楚雄,妈妈来了。”1985年4月14日清晨,陕西宁陕江口镇烈士陵园里,一位银发老人伸手抚摸着碑面,声音微颤却清晰。陪同干部刚想上前搀扶,老人摆了摆手,固执地站了整整十分钟,风很大,她的衣襟不停抖动,却始终没有后退半步。

这位老人便是周文楠,毛泽覃的遗孀、毛楚雄的母亲。她跨过七十年岁月,走了两千余里路,只为了给儿子烧一柱香。对外人而言,这只是一次普通的祭奠;对她,却是漫长等待的终点。自1947年冬天收到“失联”电报起,周文楠用了38年寻访、写信、打听,可所有线索都像被大风吹散。直到陕西一处地基里挖出的白骨,才让谜底浮出。

短短几行公文:“经鉴定,为1946年8月被秘密处决之我党谈判人员。”落款日期1976年,却到1984年才完成比对。政府通知发到长沙时,周文楠正在厨房择菜。她愣了一下,随后关火,靠在墙上许久无语。军代表轻声劝道:“老人家,去看看吧,他等得太久了。”于是才有了第二年的春天、宁陕的山风和那句轻声呼唤。

很多人疑惑:毛楚雄究竟是谁?为何值得这么大的阵仗?答案要从1924年的长沙说起。

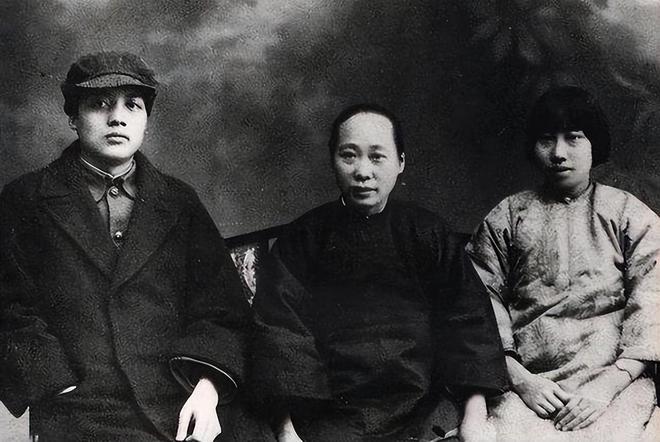

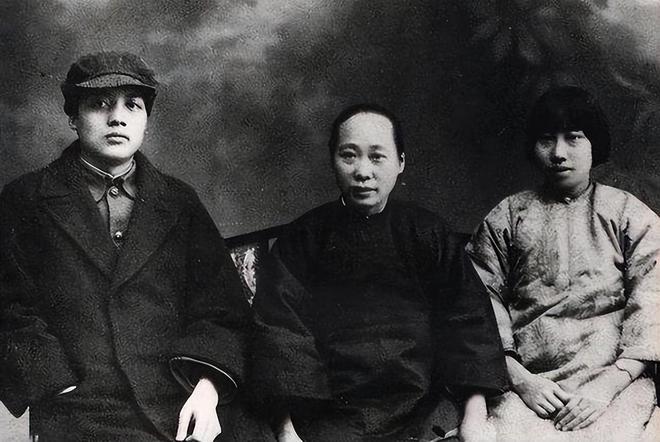

那年19岁的毛泽覃化名在小学执教,白天上课,晚上筹组学生社团,暗中散发传单。周文楠是同校工友的女儿,经常帮忙抄写教材。少年眉目清朗,姑娘沉静敏慧,两人交集从借书开始。只是毛泽覃已有婚配,对方远在莫斯科;周文楠克制了情感,只把崇敬藏心底。

1925年冬,赵先桂远赴苏联后,夫妻间书信渐疏,终成阻隔。革命把人推向各自战场,感情却难敌千山万水。婚姻散了,战火却越烧越旺。广州妇运讲习班开课前夕,毛泽覃写信一句:“愿并肩前行。”周文楠带着简单行李南下,两人于忙碌中确立伴侣身份,连毛泽东和杨开慧听说后都笑言“泽覃有贤内助”。

好景短暂。1927年“四一二”政变,枪声撕碎了城市。周文楠已怀孕,却依旧跟着地下交通线转移。秋收起义前夜,她在乡下破瓦房产子,取名楚雄,寓意“雄心如楚地英烈”。孩子呱呱坠地,追捕却紧随而至,母子双双被捕。牢房潮湿,冬天透骨,她把仅有的棉袄剪成两半,一半裹住孩子,一半垫在石板上。外婆周陈轩费尽关系,用尽家财,只换来“放孙留母”的折中。竹杖乱响的下午,六个月大的毛楚雄被塞进破棉被推了出去,铁门“哐”一声合拢,母子天各一方。

1930年春,彭德怀攻入长沙,狱墙被炸开口子,周文楠才重获自由,却只来得及看一眼烈火中的高墙,就随部队北上搞宣传。母子见面的机会,要等到1934年秋,蒋介石忙于围堵长征,长沙防线松动,她抽空潜回故里。院门吱呀推开,14岁的少年手拿扫帚,一脸茫然。外婆催促:“快叫妈妈!”这一声“妈”,让院子里泣声一片。仅有三天团聚,却足够写进一生回忆。

至于父亲的消息,家里一直讳莫如深。事实上,1935年4月,毛泽覃在闽赣交界突围时已壮烈牺牲。外婆担心孩子承受不住,一直拖到1940年才挑明。少年沉默许久,抬头说:“外婆,我想参军。”那一年,他17岁。

王震的359旅南下扩军时,毛泽东托人带信:“泽覃已逝,楚雄可入伍。”王震见到小伙子,直言“像极了主席”,随手点名入警卫排。小伙子不肯特殊化,主动扛最重的迫击炮弹筐,夜里还帮伙房洗锅。班长笑他“吃苦不要命”,他只回一句:“我爹没见过我穿军装,我得好好穿。”

1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,胡宗南调数万大军封堵陕南。王震带部突围后直逼商洛,胡宗南亮出“和谈”招牌,空投传单邀商议。部里一片疑虑,毛楚雄却第一个请缨,理由简单:“我年轻,会随机应变。”旅长张文津点头,三人小组遂成形——张文津、吴祖贻、毛楚雄。

8月7日,他们由镇安县杨泗庙出发。临行前,王震拍着吉普车门喊:“保持电台通畅,随时报告!”可是报务员守机三昼夜,始终零回电。第七天,王震意识到凶多吉少,电报飞向延安:“可能遭扣,望施援手。”毛泽东阅后沉默,只把烟头狠按在烟灰缸,谁都没再提一句私事。

后来的情节,已在档案里定格。胡宗南收到三人,却冷屋软禁。南京方面回电六字:“就地秘密处决。”8月10日晚,宁陕东江口城隍庙荒地,新挖的土坑被雨打成泥浆。黑布袋、卡其军服、刺刀推搡、泥土倾泻——全部结束不过半小时。没有枪声,只有铁锹碰石的闷响。坑填平后,几束野草掩盖了罪证,直到30年后被农民铁锨再次翻开。

1976年的那口枯井旁,公安干警一点点刷洗遗骨,用三张未腐的纽扣布片和残存肩章,匹配到了359旅的服装;再根据张文津生前牙齿备份、毛楚雄的伤痕记录、吴祖贻佩刀号码,最终锁定身份。可档案移交、化验、批复层层走完,到家属手里已是1984年秋末。

周文楠听完全部经过,只说一句:“苦他了。”随后郑重写下捐款申请:“望增修陵园步道,便于老战友前来祭扫。”地方主管想免去费用,她执意不肯:“这是娘给儿子的最后一点事。”

1985年的祭奠结束后,她把两束白菊插在碑前,没有再流泪。返程的绿皮车里,同车乘客因好奇询问,她只淡淡回答:“孩子找到,就好了。”

后事并未就此完结。回到长沙,她整理旧物时翻出一叠发黄信纸,上面是毛泽覃当年写给她的诗句:“赤子丹心寄苍生,寸躯已许国。”她握着信纸,手背青筋突起,却笑得极安静:“泽覃,你看,楚雄也做到了。”窗外桂花正开,香气浓烈,像极了当年广州街头的晚风。

毛家父子二烈士长眠异地,一江水,一脉情。活着的人把悲痛磨成信念,把记忆刻进山河。没有宏大口号,没有煽情诀别,只有一句简简单单的“妈妈来了”,让38年的黑夜瞬间泛亮。这,便是信仰的重量。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6