前有知名汽车博主吴佩在2025年8月底的社交平台发文中,直接撕开了汽车行业的“遮羞布”。

他揭露某些新车发布会上吹得天花乱坠的“小订过万”,压根就是广告公司提前几个月策划出来的假数据。奉劝某些人“克制一点”。

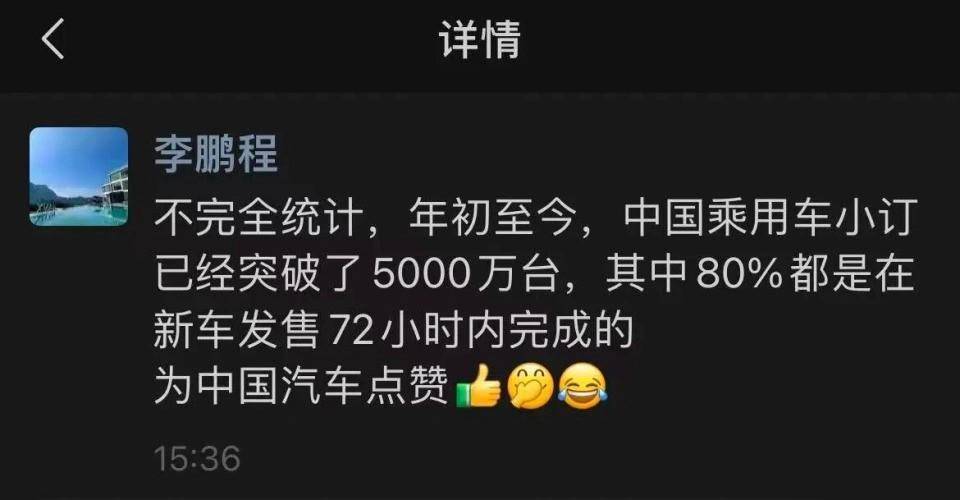

后有阿维塔的前高管李鹏程,在朋友圈用数据抨击这一现象:“据不完全统计,年初至今,中国乘用车小订已经突破了5000万辆,其中80%都是在新车发售72小时内完成的。”

“其中80%都是在新车发售72小时内完成的,为中国汽车点赞!”李鹏程的话语中讽刺意味甚浓。

今年前8个月,全国乘用车累计批发为1793.4万辆,零售1469.8万辆,同比增长只有9%。去年国内乘用车销量已经算是最近几年的一次小高峰了,乘用车年销量也才2756万辆多一点。但今年到现在还没有进入四季度,国内乘用车小订就突破了5000万辆,这还只是统计车企主动公布出来的。

照此趋势计算,今年全年的汽车小订岂不是要奔着1个亿去?中国14亿人,包括老人和小孩,包括那些家里已经有车的,平均每14个人就要下订购买一辆车?我国啥时候变成这么发达的汽车国家了?

就算转化率打个对折,最后的大订也接近5000万辆,对比去年全年销量,那也简直就是一次。

在汽车行业,“小订(定)”和“大订(定)”有着本质区别。大定则意味着消费者与车企签订了正式购车合同,不仅订金金额高,而且通常不可退。

小订不仅金额低,一般都在99-5000元之间,而且消费者随时可以反悔,申请退款。所以对车企来说,“小订”数据就是一个营销工具,虽然水分高,说服力不强,转化率不确定,但足以糊弄普通小白。

当然,并不是说小订过万就一定造假,只不过小订数据的背后确实包含较多的“虚量”,它的营销价值远胜过实际价值。就像此前某品牌未上市的新车,小订订金仅10元,不到一杯咖啡的价格,借此斩获了4万辆的订单。这样的订单很难说有多高的含金量。

至于单纯的订单造假,理论上也不是不可能。所谓撑死胆大饿死胆小,订单造假这件事,不存在敢不敢,能不能,只是看厂家想不想这么做。毕竟,所有数据都是厂家自说自话。

除非将来哪一家车企在公布订单数据时还顺带请公证处来公证,但如果行业真发展到那一天,每家车企都需要剖腹自证清白,未尝不是一种悲哀。

实际上,即使从营销角度来讲,汽车行业包装小订数据也是有一套完整的套路的。

吴佩指出,广告公司会提前数月为汽车厂家设计“小订过万”的营销方案。那么,从前期策划,到后期执行,必然是有成体系的流程。

夸大和包装订单数据,组织水军在网上造势,连和用户说的营销话术都得提前编好,这是一整套营销动作。某广告公司从业者透露:“这类项目通常以‘营销推广’名义签约,合同金额从几十万到上百万不等”。

甚至包括新车上市发布会上,安排假用户发言、假车主故事,全流程专业得像一部精心排练的话剧。圈内人士对此司空见惯。

一位在上海的大学生证实,他接到过“参加车企新车预售发布会、上市发布会、到店试驾的兼职,同样也接到过下预订单的任务,下完预订单,等到车企公布数据后就可以退款”。每项任务的报酬在80-150元不等。

车企对晒数据这件事乐此不疲,一是让市场和消费者觉得是爆款;二是哄领导开心。

在资本密集的汽车行业,特别是对于一些需要持续融资,或是市场表现不佳的车企,订单数据直接关系到企业的生存。

一场声势浩大的发布会,一个令人惊叹的“订单”数字,可能就意味着新一轮融资的到位。同时又可以从心智上征服消费者:看!有这么多人选择这款车,这款车一定很棒!

而在新车研发上投入巨资,反复进行了所谓的市场调研后,车企领导层也希望看到新车被市场热捧的现象,谁也不愿意还没开卖就承认自己产品不行,又有谁不想大声告诉所有人自己的产品很牛。一位不愿具名的车企营销负责人坦言:“营销部门有时不得不采取一些手段来满足领导层的期望。”

但更本质的原因,还是现在汽车行业的竞争压力太大了。

每一家车企都承受着巨大的压力,希望能够做出爆款车型。很多时候在这种激进的愿景,扭曲的激励下,叠加市场内卷的加剧,“营销”和“造假”的界限变得模糊。营销动作一旦变形,就很容易沦为造假。

如果所有车企都沉迷于此,透支的将是整个行业的信誉根基。那些原本坚守底线、认真造车、不搞套路的品牌,要么是在压力之下也跟风造假,要么就会被这些“数据”挤压得喘不过气,落入到“劣币驱逐良币”的困境之中。

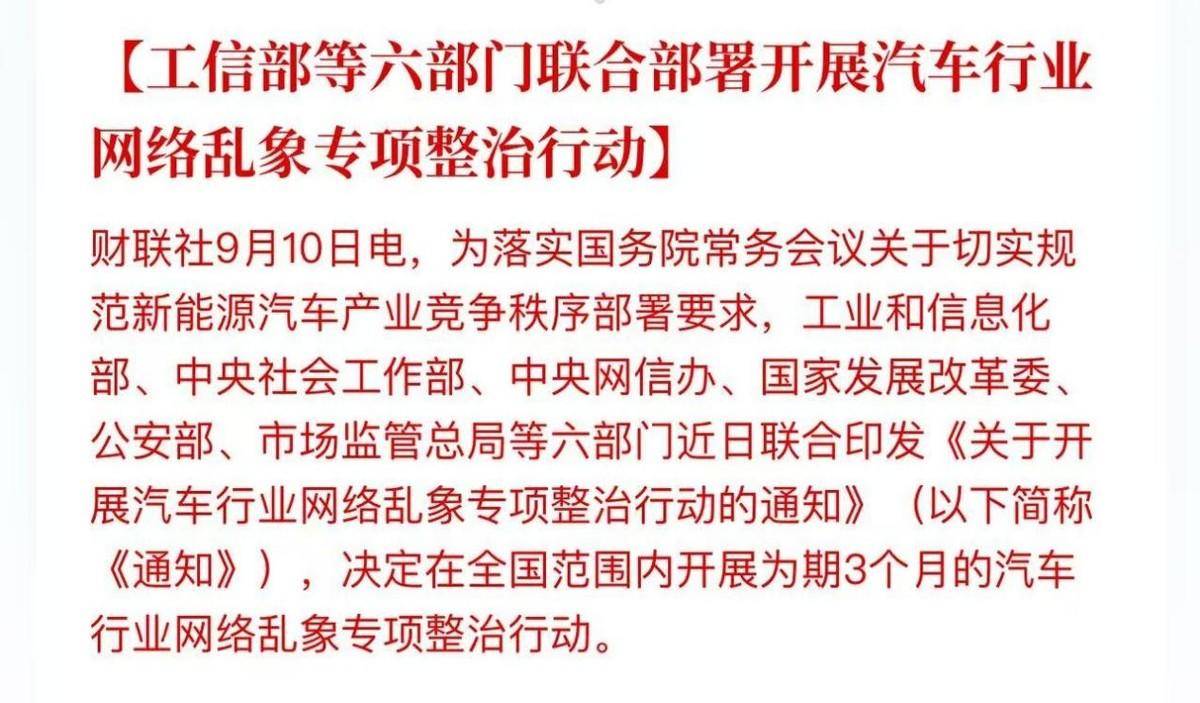

前两天,工信部、中央社会工作部、中央网信办、国家发展改革委、公安部、市场监管总局等六部门联合印发《关于开展汽车行业网络乱象专项整治行动的通知》决定在全国范围内开展为期3个月的专项整治行动。

整治行动除了针对第三方平台“非法牟利问题”外,车企夸大和虚假宣传问题也再度被点名。主要涉及汽车企业不规范营销。其中就提到了“引用、捏造虚假数据,选择性披露销售数据,巧立名目发布销量排行等各种榜单。”

不过,包括虚假数据在内的各种不规范营销,不仅要依靠政府监管,更重要的还是企业能够自律。

而我们作为消费者在看到新车上市时,也要擦亮眼睛。其实完全没必要依据“小订”数据,或因为一些限时权益就冲动下单。与其去纠结“小订过万”是造假还是营销,不如认清一个事实:造车是长跑不是短跑,最终衡量车企销量的真正标准,一定是新车上市后几个月的“大订”数据、最终交付量和上险量。

其实换个角度想,你若不轻信小订数据,数据也就是失去了意义,车企自然也就对晒数据失去兴趣了,虚假宣传还会有土壤吗?(文/优视汽车 老炮 )

注:配图来自网络,权利归原作者所有,如有侵权请联系删除,一并感谢!本文仅代表作者个人观点,不代表优视汽车的立场。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6