赏古画,光看不过瘾,不如“入镜”成为宋明古画中的主角?上海创智学院与复旦大学的博士生周宇航携手艺术家王晨皓,研发融合人工智能与传统美学的沉浸式交互装置《入镜》,以科技的语言,重新诠释“澄心静虑”的东方智慧,为中华文化的全球传播开辟新路径。在昨天创智学院的师生成果展示活动上,这一项目受到了文旅行业嘉宾的关注。

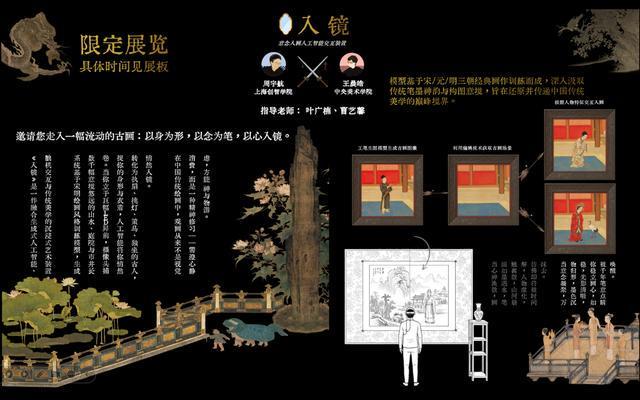

《入镜》

意念入画沉浸体验

立于巨屏之前,相机精准捕捉体验者的身形与心境,多模态大模型将这些信息转化为对应的古人形象描述,再通过图像编辑技术,体验者便悄然“融入”AI生成的明宋古画风的图像,化身执扇、挑灯或独坐的“古人”,实现“画中人”的奇妙转变。《入镜》的交互强调“意念入画”。周宇航解释:“你的心境直接影响画面——心神散乱,人影将如墨遇水般虚化消散;唯有意念凝聚、心境澄明,你才能稳立画心,被千年笔意唤醒。”这种互动方式,旨在平衡美观的视觉效果与有趣的交互体验,让体验者发挥更多主观性并有更强的参与感。为实现这一目标,团队利用脑机接口获取用户的心情、放松程度,以此来改变古画环境与变化过程中的粒子效果,并根据体验者的衣着、体态、外貌等特征生成对应的古人形象。

脑机接口应用

在模型构建上,团队致力于打造一个带有中华文化理解的AI系统。周宇航指出,受限于训练语料等因素,现有AIGC模型对中华传统美学和特有文化表达的理解尚有不足。为此,团队收集了数百张宋/元/明的经典画作(如《汉宫春晓图》、《韩熙载夜宴图》),并进行了细粒度的标注,涵盖画面构图、创作缘由、人物形象、特有文化等诸多方面。基于此,构建了大量语料,训练了若干文生图模型、多模态大模型以及图片编辑模型,确保AI能够深度理解并呈现东方艺术的精髓。

展出现场

东方智慧的现代诠释

《入镜》所表达的观点深远而富有意义,其中核心便是对“澄心静虑”东方智慧的重申。展板上的文字“当心神散涣散,画面如墨遇水,山河崩解;当意念凝聚,万物归形,墨色沉稳”,直指中国传统文化的核心精神。周宇航表示,在信息爆炸、注意力碎片化的数字时代,这一古老智慧显得尤为珍贵,项目希望通过互动体验,让观众亲身体会到:只有内心平静、身心放松、意念凝聚,才能真正“入画”,才能与传统艺术产生深层共鸣。

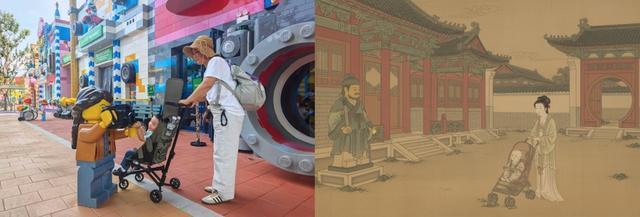

乐高乐园“入镜”古画 左为摄影记者陶磊拍摄,右为“入镜”AI生成

周宇航对中华文化的数字表达情有独钟。他认为,数字技术能够用最前沿的技术,还原中国艺术最本质的清幽与雅致。他强调,不同于西方艺术传统往往强调“观看”,中国艺术自古就不是为了“看清楚”,而是为了“看进去”。数字技术恰恰提供了前所未有的“体验入口”,例如AI可以分析《千里江山图》的笔触节奏,生成动态的山川呼吸;VR能让你走进《清明上河图》的街巷,听见叫卖声、闻到茶香,感受那种市井烟火里的秩序与生机。他认为,这不只是复刻,而是让文化从图像变成可感知的环境。

奔腾 上为摄影记者李铭珅摄于2025MXGP 下为“入镜”AI生成

《入镜》不仅是对传统艺术的创新,更是对中华文化传播方式的积极探索。周宇航和王晨皓对此一拍即合——数字艺术易于传播中华文化,能够使抽象的东方意境转化为人人可感、可拍、可分享的即时体验;它跳脱传统展陈的地域与文化隔阂,能够使海外观众在科技新奇中悄然触及中华美学的精神内核。他们相信,数字表达能够让中国文化不再是“被观看的文物”,而成了“可参与的智慧系统”,它不再高高在上,而是能和每一个现代人对话,同时也有利于传播。

原标题:《人入古画中,AI+传统美学《入镜》重塑中华文化体验》

栏目编辑:马亚宁 图片来源:采访对象供图

来源:作者:新民晚报 易蓉

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6