网约车的现状:“月入过万?现实是刨去成本后,连300块都难挣!”多位网约车司机道出心酸真相。

9月,对很多网约车司机而言,却更像一场没有终点的“耐力赛”。江苏多地司机纷纷吐槽:收入大不如前,平台政策越收越紧,市场竞争几乎进入“肉搏战”。

从“副业刚需”到“全职挣扎”,网约车正在变成一个高度拥挤的市场。对于网约车,不少人是失业后才选择开车,他们来自餐饮、零售、物流,甚至建筑行业。涌入的人越多,订单就越分散。一位常州的王师傅坦言:“现在每天上线12小时,流水才刚过三百,再扣掉油电、保养和平台抽成,真正能揣进口袋的,还不如去跑外卖。”

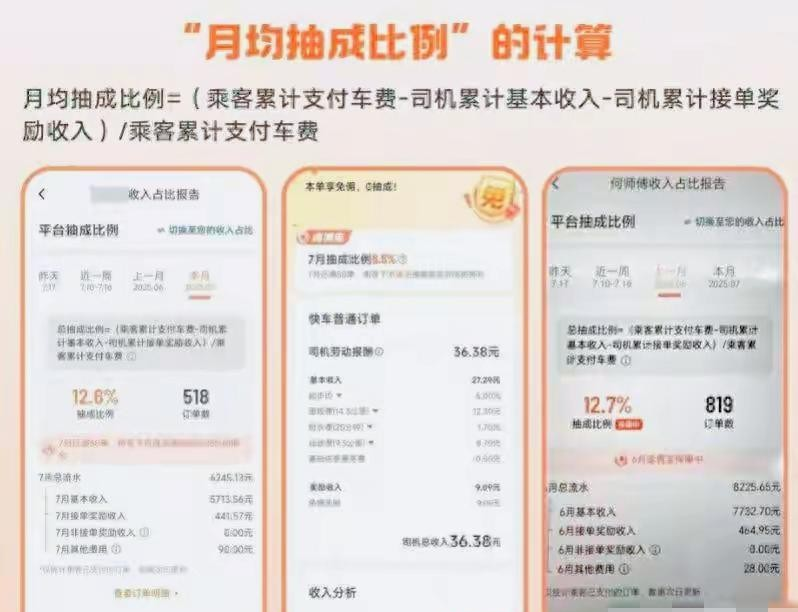

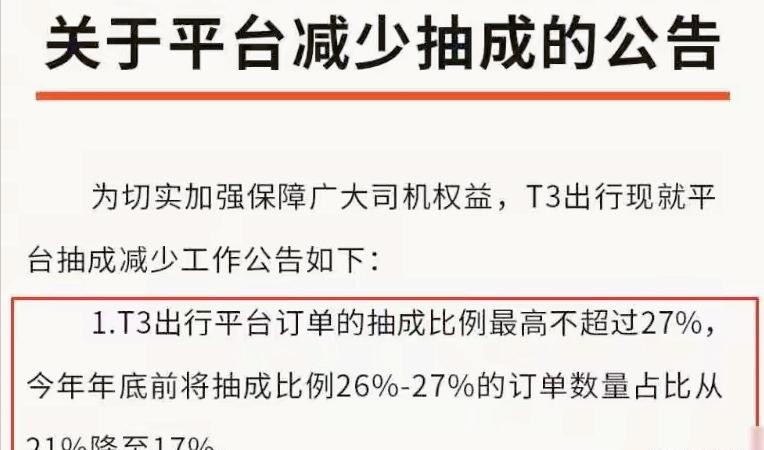

对于网约车平台抽成,始终是司机心头的一根刺。尽管滴滴等平台宣布抽成上限27%,但仍有很多订单实际抽成比例超过30%,甚至逼近40%。有司机晒出一张订单截图:车费31元,自己只拿到17元。“我们出人出车,承担事故风险,平台拿走的比我们还多”,一位从T3转向兼职的司机这样说道。

更现实的是,很多司机用车还是贷款买的。每月要还车贷、交电费、买保险,再加上平台抽成,落到手里的收入变得极其脆弱。有人苦笑:“说好的灵活就业,变成了灵活负债。”

一部分司机开始尝试“突围”。有的选择错峰接单——白天上班,晚上开车;也有人转向高端市场,比如专注机场线、商务包车,通过提高单笔收入来平衡总量。

但这并不是所有人都能走通的路。“专车要更好的车、更熟的路况资源和更强的服务意识,不是踩个电门就能做”,一位尝试转型但失败的司机表示。

尽管部分城市试点“抽成封顶”和“司机保障计划”,但执行层面尚未形成规模效应。平台的盈利模型依旧建立在规模效应与动态调价之上,而这恰恰与司机的生存诉求形成某种对冲。

值得警惕的是,网约车不再只是“过渡性职业”,越来越多的人将其视为长期谋生的依靠——尤其对于中年群体和低学历人群。一旦这个行业持续“恶性竞争化”,影响的将是成千上万个普通家庭。

目前来看,仍需要更多制度性介入。比如是否应当设立司机收入保障机制?抽成比例是否应公开透明并可协商?平台能否不再把司机扩张作为唯一增长逻辑?这些问题,不再只是行业的内部讨论,而正在变成实实在在的社会议题。

网约车司机,是不是正在成为新时代的“骆驼祥子”?你是否也曾遇到过月流水过万、实际到手却寥寥无几的情况?或者你认为,网约车平台到底应该承担怎样的责任?欢迎在评论区分享你的观点。

来源:有车

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6