一道细微的静电贴痕迹,折射出小米汽车从生产流程到用户沟通的多重短板。

2025年9月初,多位小米YU7车主在提车后发现,车辆前挡或后挡风玻璃上存在“测试车”字样的残留痕迹。这一发现迅速在车主群体中引发质疑:测试车是否被伪装成新车交付?

尽管小米汽车迅速回应称这是工厂抽检流程中静电贴留下的隐性痕迹,并用湿毛巾即可清除,但事件背后折射出的品控细节疏忽和用户沟通问题,正在将这家跨界造车的科技巨头卷入一场深层次的品牌信任危机。

事件起源:静电贴残留引发品牌信任危机

事件始于9月初,当时一些刚提到小米YU7的用户发现,在特定光线角度下,车辆玻璃上显示出“测试车”字样的残留痕迹。这些痕迹在正常光线下不易察觉,但在夜晚行车被对面远光灯照射时,变得清晰可见。

受影响车主描述,这些痕迹在特定光线条件下尤为明显,引发了他们对车辆性质的质疑。随后,更多车主在社交平台发声,表示发现了类似现象,事件迅速升温。

9月7日,小米汽车副总裁李肖爽在社交平台公开致歉,解释称:“为确保产品质量,我们会随机抽选工厂下线车辆做静态评审,并贴上静电贴便于检验员标识,评审通过后再去掉静电贴走下线流程。”

技术解释:静电贴残留vs测试车质疑

根据小米官方的解释,这些痕迹是静电贴薄膜留下的印记,用湿毛巾即可擦干净,并不影响车辆性能和使用。小米工作人员向车主解释,工厂会对下线车辆进行随机抽选,进行静态评审。

被选中的评审车辆会贴上“测试车”的静电贴便于识别,评审仅是在下线停车场进行的静态评审,不涉及路测,车辆初始里程也可以识别出车辆状态。

然而,行业人士提出了不同看法。有业内博主采访合资品牌质检人士得知:“车企确实都会做抽检,但开始量产售卖的车,是不会贴任何标识的,因为已经有车架号,有二维码了。”

该人士指出,只有量产之前的车才会贴纸,且静电贴需要贴很久才会留下印记,比如试制车需要在存车厂里停很多天,而量产之后的抽检车一般不会留下印记。

沟通困境:从积极回应到“删帖目的”指控

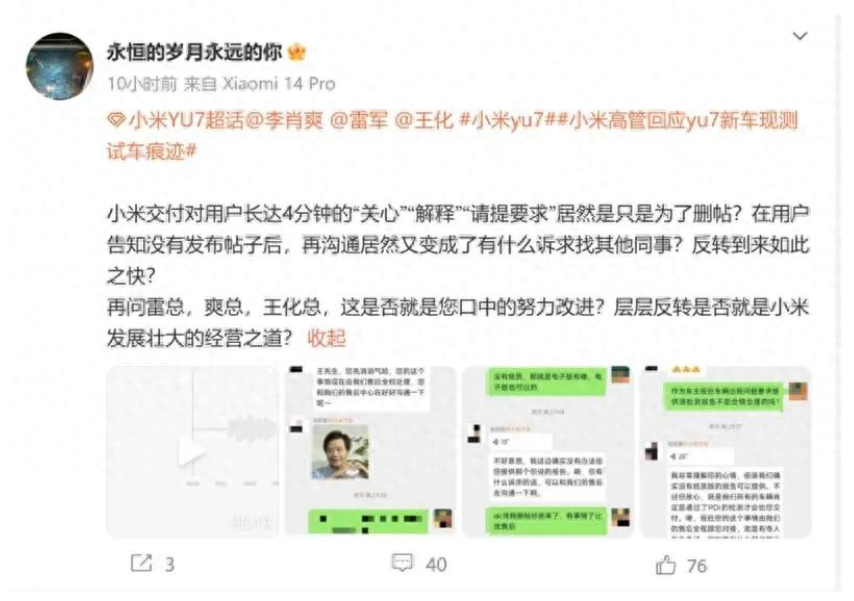

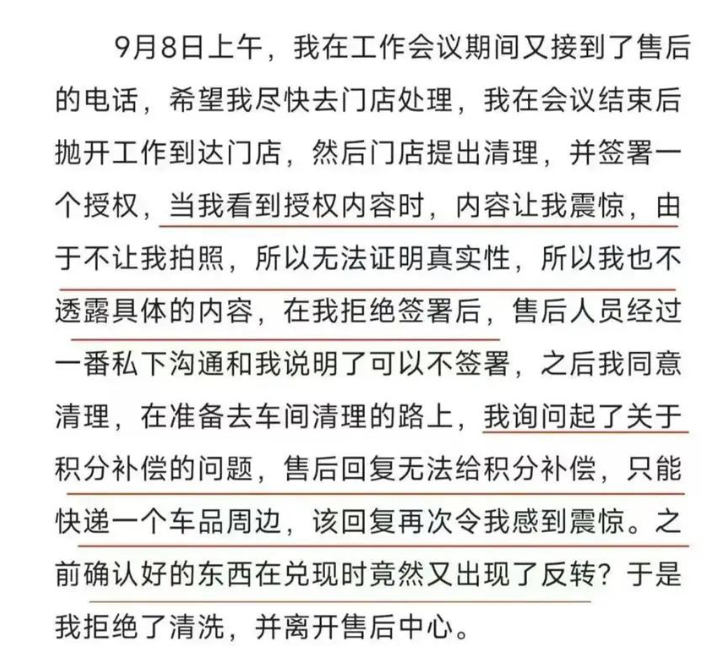

事件发展过程中,车主体会到了小米汽车态度的转变。据一位车主在9月9日发布的微博描述,小米工作人员在沟通中使用“关心”“解释”“请提要求”的措辞,但其目的只是为了删帖。

该车主声称,当他告知没有发布帖子后,小米方面的沟通态度就发生了变化,让他“有什么诉求找其他同事”。这种沟通方式让车主感到失望,质疑小米高管的承诺是否真实可靠。

更令车主不满的是解决方案的反复。据车主描述,小米汽车最初提出积分补偿+清洗的解决方案,但在车主前往门店处理并拒绝签署某个授权后,售后又表示无法积分补偿,只能快递一个车品周边。

历史重演:小米汽车的质量与信任困境

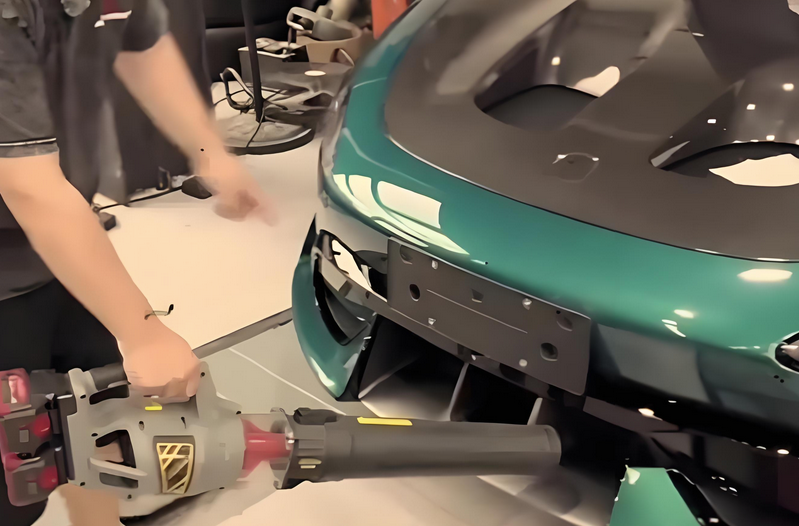

“测试车”事件并非小米汽车首次面临信任危机。2025年5月,小米SU7 Ultra因为“碳纤维双风道前舱盖”实际功能与宣传不符而陷入虚假宣传争议。

这款标价4.2万元的选装件被官方宣传为“完全复刻原型车空气动力学设计”“实现前部空气高效导流”,但车主实测发现前舱盖内部结构与普通铝制部件无异,风道设计无法实现气流导流或散热功能。

部分车主用鼓风机模拟气流测试,发现纸巾在开孔处纹丝不动。事件导致数百名车主发起集体维权,要求退车及赔偿,甚至有多达70余名车主组建诉讼群,计划联合起诉小米汽车虚假宣传。

几乎同一时间,多名小米SU7车主反映车辆大灯与翼子板接缝处存在鼓包、翘边现象,按压时出现上下起伏。浙江省消保委汽车专家分析认为,这是由于翼子板设计尺寸偏大,与车灯装配过紧。

在阳光照射下,车辆部件因热胀冷缩效应,原本紧密的装配处便出现了缝隙。专家直言,从业12年,从未见过原厂车出现这种情况,这一问题属于“设计制造汽车经验不足”所引发。

在中国汽车质量网发布的《2025年第一季度新能源中大型及大型车质量排行(纯电车型)》中,小米SU7在众多参评车型中排名垫底。这一排名结果让小米SU7的质量问题进一步凸显。

危机应对:小米汽车的回应与补偿措施

面对“测试车”风波,小米汽车副总裁李肖爽在48小时内直接回应,没有回避、没有推诿,清晰解释问题成因,明确改进措施,诚恳表达歉意。

小米采取了“技术解释+补偿”的双轨策略:一方面用“静电贴残留”替代“测试车”等模糊表述,以材料学原理消解恐慌;另一方面为涉事车主提供10000积分(价值约千元)的补偿。

小米还宣布改良静电贴材质并优化粘贴流程,将个案处理上升为系统性纠错,致力于重建生产环节的公信力。这种“承认错误-解释原因-提出解决方案-承诺改进”的完整问题处理逻辑受到肯定。

行业视角:新能源汽车制造的品控挑战

静电贴事件折射出汽车制造业的普遍挑战。静态评审是汽车行业通行的质量控制手段,但小米暴露出流程闭环管理的不足。

一方面是在物料选型与操作规范上存在缺失:静电贴材质未经过充分验证,导致残留问题未被预判;另一方面是终检环节存在漏洞:交付前的车辆检查未覆盖此类外观瑕疵,反映出“用户视角”缺位。

汽车制造涉及数万道工序,此类细节疏漏可能成为高端品牌口碑的致命伤。特斯拉、蔚来等头部车企的经验表明,“零瑕疵交付”是高端电动车的入场券。

对于跨界造车的小米来说,这次事件是智能硬件思维与汽车制造逻辑碰撞的必然产物。在汽车行业,细节的精确度往往与品牌的生命周期成正比。

截至2025年Q2,小米汽车业务收入已达206亿元,毛利率高达26.4%,发展速度远超多数新势力品牌。

但高增长背后,小米SU7在中国汽车质量网2025年第一季度新能源中大型车质量排行中垫底,第三方投诉平台上关于小米汽车的投诉高达1610条。

玻璃上的一道静电贴痕迹易擦,留在消费者心中的信任痕迹难除。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6