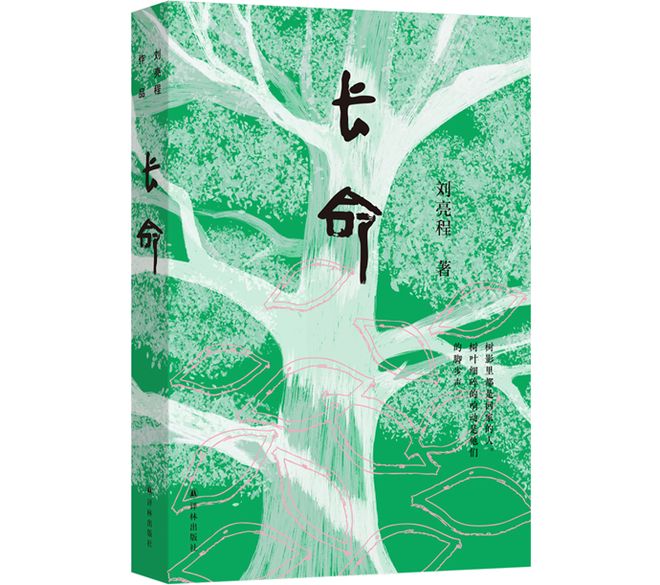

近日,著名作家刘亮程最新长篇小说《长命》由译林出版社出版。这是他继《本巴》荣获茅盾文学奖之后的首部长篇新作,备受读者期待。

《长命》

刘亮程 著

译林出版社

《长命》首发于《收获》杂志2025年第三期。不同于此前寓言式的创作,这部作品构建了一个扎根现实的时空:故事发生在2010年前后乡村巨变时期,人物生卒年月清晰可考;空间上则以新疆戈壁深处的“碗底泉村”为起点,主人公一路东行,跨越河西走廊,抵达甘肃酒泉“钟塔县”。刘亮程将《长命》视为现实题材,但他也坦言:“一个诗人,会寻求老老实实的现实吗?我抵挡不住从天而降的情思,站在齐腰的尘土里,接住那个我想象的现实。”

据刘亮程介绍,《长命》来自一个真实的故事,是他到达菜籽沟的第三年听说的,连姓氏都未作更改——某年村里发洪水,冲出一部郭氏家谱。家谱记载,郭家一百多年前曾遭灭族,一位母亲带着孩子逃到新疆,此后一百多年,又繁衍成如今的大家族。“一百年,三代人,那些故事还在民间言说中,那些后人的恐惧也还没过去,还被一代一代地继承。”

这是一个家族衰亡又重生的故事,有着厚重的历史质感,但是,在刘亮程看来,世界从来不缺少故事,“我对写一部现实主义题材的家族兴衰史没有多少耐心和兴趣”,于是,这个故事在他心中养了十年,这十年,他完成了两部长篇小说《捎话》和《本巴》、两部散文集《把地上的事往天上聊》和《大地上的家乡》。他始终在等待真正触及它的时刻——对写作者而言,唯有凭借灵性,才能将一个湮没于尘埃中的故事唤醒。

“直到神婆魏姑的出现,这个故事睁开了眼睛。”魏姑是小说的眼睛,也是文学本身。她能看见常人无法看见的现实,借她之眼,“过去现实”与“真实现实”得以在文字中并置,这个百年故事才真正立了起来,而这个时候,刘亮程也到了六十岁。“我的每部小说的题材似乎都有一种宿命感,必然会在这个年龄遇到这个故事,它就像在生命中潜伏了许多年,突然间到了某个年龄段,可以写它了,可以面对这个故事了。它跟我的人生如此水乳相融。”

刘亮程反复拓展着一个“有灵的世界”,正如同济大学人文学院教授王鸿生所言,那个世界由风、尘土、长夜、梦境、魂魄、石头与声音构成,如今又加入了家谱、神婆、钟声等意象,“越来越阔大,越来越沉郁,在中国文学和世界文学中也具有越来越高的辨识度。刘亮程为存在的未知留出叙事飞地,在他心中有大自在、大自由”。

刘亮程

村庄是刘亮程创作的母题,而他的书写方式也在不断演变:《一个人的村庄》里人畜共生万物有灵的乡土世界,在《凿空》里被钻机、挖掘机凿成空壳,村庄凌驾在虚空之上;而到了《长命》,他首次叩开生死结界,呈现一个人与亡灵共处、彼此相依的乡村世界,直面“有神”到“无神”这一更为本质的精神嬗变。

在复旦大学中文系教授张新颖看来,《长命》是对一个有天有地、有人有鬼、有生有死的世界的重新唤回——“《长命》构建的是一个厚重而混沌、温暖而完整,我们曾共同拥有的生活图景。读这部小说,我想起了在胶东农村的童年与少年时光。当‘古民白心’的传统逐渐消失,世界也随之变得单薄。当一个人遗忘了自己的童年,如今有一个契机将它唤醒;当一代人淡忘了过去的生活,有一个契机将其重新召回——甚至可以说,这是一个民族重新忆认其精神原乡的契机。”

自2018年推出《捎话》以来,译林出版社与刘亮程持续深入合作。2022年起,其重要作品均由译林独家出版,涵盖小说《捎话》《虚土》《凿空》《本巴》,散文集《一个人的村庄》《大地上的家乡》等。随着《长命》的问世,刘亮程开启了一次全新的文学出发。

在刘亮程的创作谱系中,《长命》尤为独特——《一个人的村庄》是他年轻时的写作,充满飞扬的想象与诗意。而到了《凿空》,他坦言,“我没办法去躲开我遇到的巨大的现实”,世纪初,在南疆龟兹,他亲眼见证了传统农耕社会与现代机械文明的更替,曾遍布乡村的毛驴,正被三轮车迅速取代,日渐稀少的驴叫声让他怅然若失:“我必须把这些驴叫声收藏在我的文字中。”此后的《捎话》与《本巴》,他将故事背景悬置于遥远时空,似乎远离现实当下,但历史从未过去,一千年前的一次花开,仍在今天缓缓结果。——而“《长命》是我的天命之作,这部书也只有在六十岁的时候才能写。一个人的生命到了一甲子,才会去考虑生命漫长的链条。”

《长命》是刘亮程“天命之作”,是他对创作疆域的重大开拓,也是其生命观、家园观的一次集中呈现。它植根于作家的人生印记之中,诞生于中国文化祖先与后代血脉相连、记忆相承的生命谱系之中。透过主人公郭长命与神婆魏姑的双重视角,刘亮程构筑了一个现实与超现实交织的村庄世界。“长命是我自己的命,是那一村庄人的命,是这一百年来跟我们同样生活在这片大地上的一个部族、一个民族的命。生命并不是短短百年,而是祖先的千年和子孙的万世,这就叫千秋万代中国人的厚土长命。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6