郑嘉励说过:“上班就是上坟。”这句话真妥帖,考古学家的工作可不就是“上坟”吗?郑嘉励长期从事田野考古工作,此前的著作《读墓》《考古者说》等都与“上坟”有关,但这次的新作却并非研究那些历史遗存的古迹,而是一场掘向血脉与心灵的“考古”,向记忆深处挖掘自己来时的路。

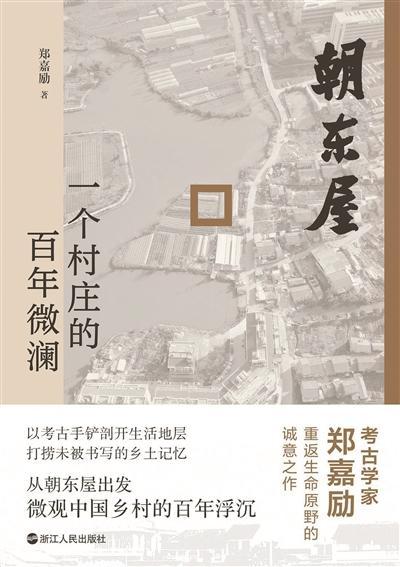

《朝东屋:一个村庄的百年微澜》是郑嘉励的非虚构回忆录。浙江玉环楚门的朝东屋自然村,是郑嘉励的家乡。这个在地图上难以寻觅的微渺地点,只有借由在这里长大的人的深情之笔,它才会放大再放大地出现我们眼前,也只有借由作者在地方志典籍里搜寻的蛛丝马迹,我们才能知晓这块“化外之地”所经历的苦难,明朝时的“禁海令”、清朝时的“迁海令”……海边人自古靠海吃海,被迫与海洋分离的遭遇,是渔民们共同的集体记忆与苦难史诗。

在无形的“洛阳铲”下,一个正在消失的中国乡村渐渐显出了原貌。晚清的老屋,三开间,两层楼,养育了郑家几代人。硬山式的屋顶,灰瓦两面一铺。台风天,瓦片乱飞,叮叮当当。靠海取材,两侧山墙以蛎灰、黄泥为黏合剂,结实又牢靠。朝东屋的生计,除了种田,还有晒盐。靠太阳吃饭的原始操作,很怕突如其来的雷阵雨,时时提着心,注意着天象变化。闲暇娱乐,一起打打牌,或挤在盐务所里一起看电视。棉花地在海塘下,盛夏是采摘棉花的时节,女人们坐在纺车前,快速转动线锭子,坐在织布机前,投梭打纬,织成土布匹段,再用靛青染成蓝白花布,就可以剪裁做衣服了。

这些乡村的日常,充满了生动的场景感,可是,仿佛平静无波的日子底下,隐藏着时代风云对个人命运的摧折,还有贫穷所滋生的人性的贪婪。郑嘉励的爷爷和外公都是读书人,爷爷写一手好毛笔字,还是记账的细致人。外公在上海的高校里念过法律,爱绘画爱作诗文。两家在当地都有名望,也因此时运不济,到了郑嘉励父亲一辈时,郑家的“读书种子”只能默默掩埋在时代的泥沙之下。乡村人是淳朴的,也是势利的。父亲的“懦弱”,母亲的“强势”,父母的争吵让孩子倍感难堪。亲戚之间的利益纠葛,围绕宅基地的争产,工作在外偶尔回乡探亲时所面临的没有边界的打探,这些都让郑嘉励百般滋味在心头。

“关于往事,关于亲情,也许我们距离远一点,才能看清楚。”郑嘉励写家人,也写玉环街上各式的人,写地方人情,写山水风物。郑嘉励表达了对故乡深深的眷恋,同时也对变迁带来的失落感进行了细腻的描绘。那片熟悉的稻田、盐田,那些儿时的玩伴,曾经热闹的乡村节日,都在岁月的流逝中渐渐远去。他的乡愁不仅仅是对故乡山水的思念,更是对一种逝去的生活方式、一种乡村文化的缅怀。这种乡愁弥漫在他的字里行间,触动着每一个读者内心深处对故乡的情感共鸣。“因为曾经远离的家乡,终归是我归去的方向”,我们厌所厌,也爱所爱,我们无法割舍也不能割舍,这是我们共有的乡愁。

在郑嘉励的记忆里,“儿时曾在滩涂上捡拾海螺蛳,抓过招潮蟹,捕过滩涂鱼,钓过海蜈蚣和无数有名无名的小鱼。”大海是可怕的,在孩子眼里,它又是迷人的游戏场,慷慨赠予人们生活的资本和快乐的情绪。而如今,海边的生活已然面目全非。当年贱如草芥的野生大黄鱼,今天花再多钱也买不到了,因为人们遗忘了“向海讨生活”应该具备的谦卑之心,敲罟作业这类竭泽而渔的捕捞法,让海洋渔业资源濒临枯竭。

郑嘉励的描述,让我想起英国学者卡鲁姆·罗伯茨的名作《假如海洋空荡荡》。郑嘉励,这个从渔村走出的考古学者,以这样一种“考古”的方式,将探寻历史的手铲转向自身血脉的源头,也让我们叩问自己的得与失、我们的奋斗与坚守。历史阐述旧事,考古挖掘过去,我们想要拥有的未来,奠基于我们从前走过的每一步。

文/林颐

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6