“忽忆故乡树,枣花色正新”,对于多数人而言,枣树不只是儿时记忆里的拼图,也是对故乡故土的情感寄托。在我市的无棣县,生长着一棵树龄约1300年的“枣树”。经专家鉴定,它是目前滨州地区树龄最长的“树王”。这棵古老的唐枣树不仅被人们尊为“枣王”,也成为了人们记忆里永远的乡愁和游子回家的“灯塔”。

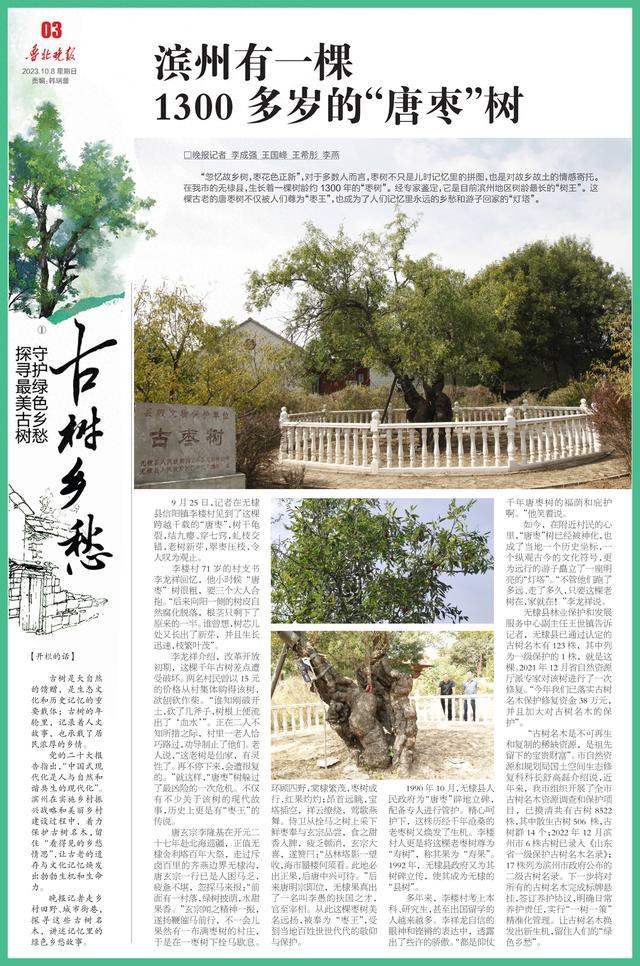

9月25日,记者在无棣县信阳镇李楼村见到了这棵跨越千载的“唐枣”,树干龟裂,结九瘿、穿七窍,虬枝交错,老树新芽,翠枣压枝,令人叹为观止。

李楼村71岁的村支书李龙祥回忆,他小时候“唐枣”树很粗,要三个大人合抱。“后来向阳一侧的树皮自然腐化脱落,根茎只剩下了原来的一半。谁曾想,树芯儿处又长出了新芽,并且生长迅速,枝繁叶茂”。

李龙祥介绍,改革开放初期,这棵千年古树差点遭受破坏。两名村民曾以15元的价格从村集体购得该树,欲刨砍作柴。“谁知刚破开土,砍了几斧子,树根上便流出了 ‘血水’”。正在二人不知所措之际,村里一老人恰巧路过,劝导制止了他们。老人说,“这老树是仙家,有灵性了。再不停下来,会遭报复的。”就这样,“唐枣”树躲过了最凶险的一次危机。不仅有不少关于该树的现代故事,历史上更是有“枣王”的传说。

唐玄宗李隆基在开元二十七年赴北海巡疆,正值无棣舍利塔百年大祭,走过斥卤百里的齐燕边界无棣沟,唐玄宗一行已是人困马乏,疲惫不堪,忽探马来报:“前面有一村落,绿树披荫,水甜果香。”玄宗闻之精神一振,遂扬鞭催马前行,不一会儿果然有一布满枣树的村庄,于是在一枣树下拴马歇息。环顾四野,棠棣繁茂,枣树成行,红果灼灼;昂首远眺,宝塔插空,祥云缭绕,莺歌燕舞。侍卫从拴马之树上采下鲜枣奉与玄宗品尝,食之甜香入脾,疲乏顿消,玄宗大喜,遂赞曰:“丛林塔影一望收,海市蜃楼何须看。此地必出正果,后唐中兴可待。”后来唐明宗即位,无棣果真出了一名叫李愚的扶国之才,官至宰相。从此这棵枣树美名远扬,被奉为 “枣王”,受到当地百姓世世代代的敬仰与保护。

1990年10月,无棣县人民政府为“唐枣”辟地立碑,配备专人进行管护。精心呵护下,这株历经千年沧桑的老枣树又焕发了生机。李楼村人更是将这棵老枣树尊为“寿树”,称其果为“寿果”。1992年,无棣县政府又为其树碑立传,使其成为无棣的“县树”。

多年来,李楼村考上本科、研究生,甚至出国留学的人越来越多。李祥龙自信的眼神和铿锵的表达中,透露出了些许的骄傲。“都是仰仗千年唐枣树的福荫和庇护啊。”他笑着说。

如今,在附近村民的心里,“唐枣”树已经被神化,也成了当地一个历史坐标,一个纵观古今的文化符号,更为远行的游子矗立了一座明亮的“灯塔”。“不管他们跑了多远、走了多久,只要这棵老树在,家就在!”李龙祥说。

无棣县林业保护和发展服务中心副主任王世镇告诉记者,无棣县已通过认定的古树名木有123株,其中列为一级保护的1株,就是这棵。2021年12月省自然资源厅派专家对该树进行了一次修复。“今年我们已落实古树名木保护修复资金38万元,并且加大对古树名木的保护”。

“古树名木是不可再生和复制的稀缺资源,是祖先留下的宝贵财富”。市自然资源和规划局国土空间生态修复科科长舒高磊介绍说,近年来,我市组织开展了全市古树名木资源调查和保护项目,已摸清共有古树8522株,其中散生古树506 株,古树群14个;2022年12月滨州市6株古树已录入《山东省一级保护古树名木名录》;17株列为滨州市政府公布的二级古树名录。下一步将对所有的古树名木完成标牌悬挂,签订养护协议,明确日常养护责任,实行“一树一策”精准化管理。让古树名木换发出新生机,留住人们的“绿色乡愁”。

【来源:滨州网】

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6