本文转自:杭州日报

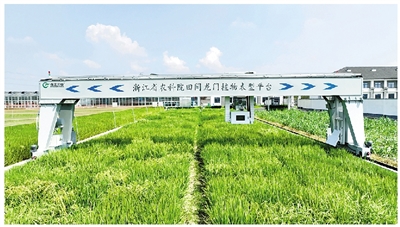

本报讯(通讯员 董维刚 章添 记者 张世新)日前,在位于海宁许村的浙江省农业科学院海宁杨渡科研创新基地北区,一片2亩的水稻试验田上,一台外形如小型“龙门吊”的设备,沿轨道缓缓移动,为水稻集中进行“全身体检”。“这台设备学名叫田间作物高通量表型检测系统,是我们今年为水稻育种专门配备的新设备,俗称‘水稻CT机’。”浙江省农科院作物表型平台负责人楼巧君介绍。

这片试验田里有300多个不同的水稻品种,每个品种长势各不相同,而且稻田还分为水区和旱区。面对如此复杂的检测对象,这台“水稻CT机”却在2小时内就能完成田间所有作物单株数据的采集。

仔细一看,这台“水稻CT机”上面装载了很多传感器,包括可见光探头和红外探头等。它不仅可以实时采集每株水稻的高度、颜色,还能检测到它们的养分、水分、温度、立体构型等。今年5月,该平台正式投入运行。自此,每一粒种子从播下、出土,到开始扬花抽穗,均被全程跟踪监测。

“可见光探头,可以捕捉植物的株高、叶片颜色等比较直观的表形特征;红外探头,可以监测植物叶片温度;高光谱探头,可以监测植物的营养情况、叶片含水量等;激光雷达监测探头,可以得到植物的三维立体构型。”楼巧君说,“通过这些探头,大大提高了我们观测的范围和能力。”

据悉,该平台投资1700多万元,汇集了国内外先进技术,是首个加入中国植物表型组学联盟(CPPN)的省级农科院表型平台。其核心由田间龙门表型平台和室内表型平台组成,从而实现了从地上到地下、从大田到可控环境,精准捕捉作物的生长奥秘。

值得称道的是,这套高精度探头还可跨轨移动,并根据不同作物的生长特征,灵活设置扫描高度,在合适的位置采集准确数据,而不用像过去那样在每块田里都要单独安装一套探头。接下来,该平台将继续扫描直到这批作物收获,并完整记录下它们生长发育的情况,为育种研究提供重要的数据支撑。“它的应用,也可以说是农业领域新质生产力和人工智能应用方面的一个典型案例,从而为培育更高产、更优质、更抗病的农作物品种,提供了一个精确的导航图。”楼巧君说。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6