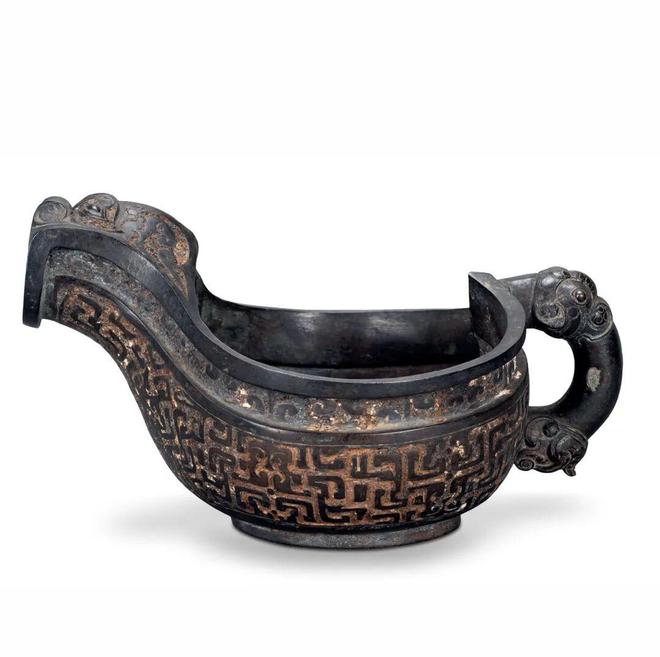

1978年,湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓重见天日,上万件精美绝伦的青铜器、漆木器、金玉器震撼现世。曾侯乙墓出土文物所体现的音乐、科技、艺术成就,是人类 “轴心时代” 文明的杰出代表,被公认为是20世纪世界最重要的考古发现之一,为深入了解古代文明提供了前所未有的契机。以曾侯乙编钟、尊盘、鉴缶、九鼎八簋为代表的曾侯乙青铜器,因其精湛的工艺、庞大的数量和独特的造型,成为举世瞩目的焦点。

左 右 滑 动 查 看 目 录

曾侯乙青铜器种类丰富,涵盖礼器、乐器、兵器、车马器等各个门类,多件堪称艺术珍品,承载着古人的智慧与技艺,尤以青铜礼器最为突出:尊盘,玲珑剔透、巧夺天工,被誉为商周青铜器的巅峰之作;九鼎八簋,造型庄重,是身份地位的象征,体现出当时高超的铸造工艺;鉴缶则设计精巧,兼具实用性与艺术性。这些青铜礼器,集中展现了先秦时期精湛的工艺技术,宛如曾侯乙青铜器皇冠上的明珠,虽历经岁月,仍散发着独特魅力,为我们了解古代文明提供了重要线索。

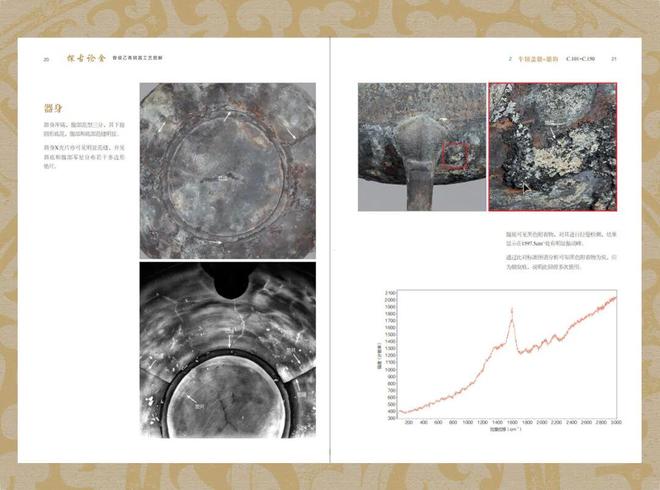

曾侯乙青铜礼器不仅具有极高的艺术价值,更蕴含着丰富的科技信息。从青铜的合金成分到铸造工艺,从表面的装饰技法到内部的结构设计,都反映了古代工匠们卓越的智慧和高超的技艺。通过对这些青铜器的科学研究,我们可以深入了解古代的冶金技术、青铜铸造工艺、艺术审美观念以及社会文化背景等。

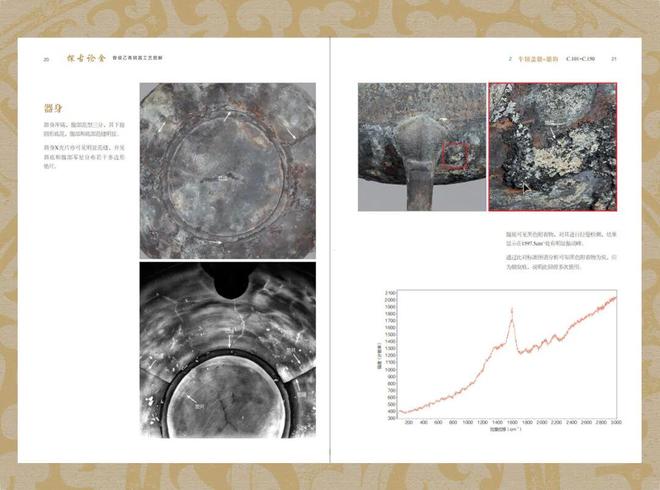

近年来,科技手段在青铜器制作工艺研究中发挥了不可或缺的关键作用,为保护与传承这些珍贵文化遗产提供了新的方式。现代无损检测技术、材料分析手段,为全面深入了解青铜器内部结构与制作工艺提供了有力支撑。本书得到国家社会科学基金青年项目“科技考古视角下曾侯乙墓出土青铜器的再研究(17CKG020)” 支持,从科技考古的视角出发,对曾侯乙青铜器展开再研究。

形 式 创 新

传统学术论文或科技报告多以文字阐述为主,虽在观点表达与数据呈现上较为精确,但在展现结构复杂的青铜器时存在明显不足。读者往往需依据文字描述在脑海中艰难构建形象,理解过程抽象晦涩,且对专业知识要求颇高,普通大众难以理解,极大限制了其传播范围。相较而言,本书采用的图录形式,以图片为主,辅以简洁明了的文字,直观呈现青铜器信息,一目了然,能够吸引不同背景与需求的读者群体。

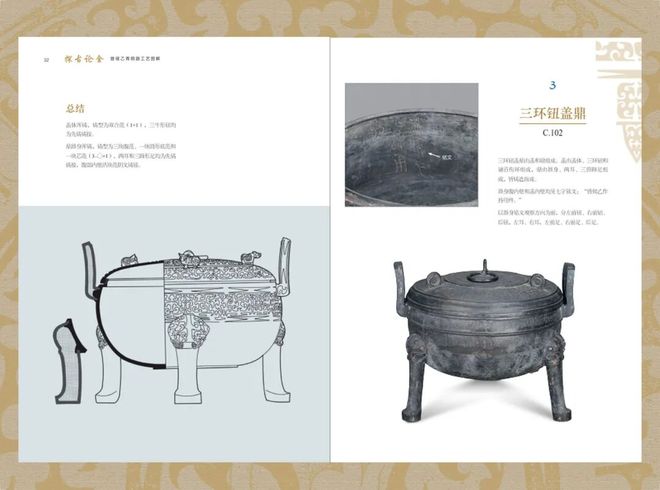

体 例 创 新

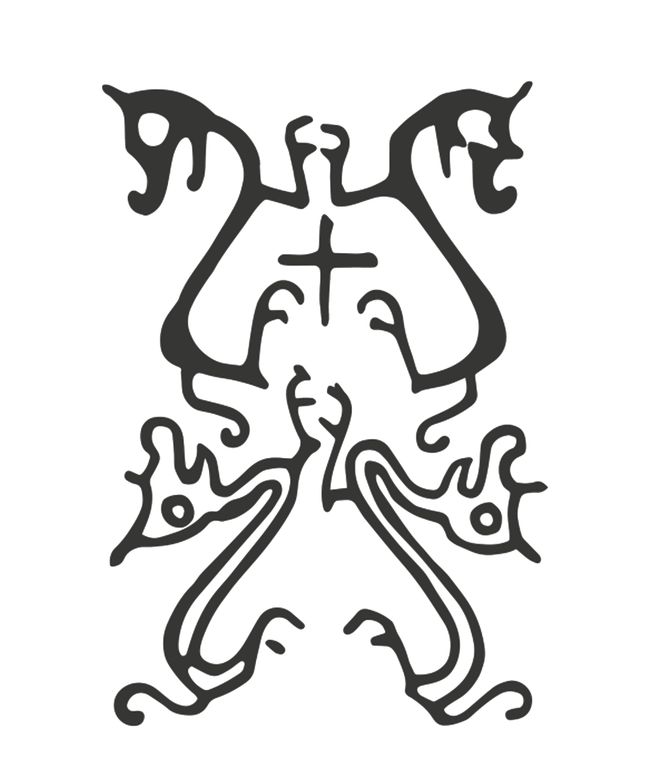

基于图录排版的特殊需求,本书主要依照每件器物在《曾侯乙墓》发掘报告中的先后顺序依次编写,同时配以对应的器号,便于查阅和对照。每件器物一般先进行整体介绍,使读者对其形成宏观认识,随后从主体到附件逐一详细说明,最后以工艺线图收尾。此处的工艺线图是在传统考古线图基础上的创新,增加了附件与主体的连接方式展示,从而更充分地展示器物的工艺特征。

编 排 创 新

鉴于本书图片丰富、逻辑关系紧密且层次结构复杂,若采用传统连线方式对应整体图与局部细节图逻辑关系,虽指示相对明确,但易导致版面杂乱无章、结构繁复凌乱。为此,本书创新性地运用彩色目视箭头与彩色线框来关联整体图和局部细节图逻辑关系,从而使版面简洁清晰、结构井然有序。

术 语 界 定

中国古代青铜铸造术语在学术界存在使用不统一的现象,为避免歧义,本书对涉及铸造工艺、附件连接技术、表面装饰工艺及青铜容器范型表述等相关术语进行了严谨界定。同时,关于分析检测所使用的无损分析仪器,以及图片表达方式、标记符号等规定与含义,均在本书凡例部分予以详细阐释。

希望本书能够成为一座桥梁,

让广大读者跨越时空的界限,

领略曾侯乙青铜器的独特魅力,

同时也为相关领域的研究人员

提供有价值的参考资料,

共同推动中国古代青铜器研究的发展,

让这些珍贵的文化遗产

在现代社会中绽放出更加绚烂的光彩。

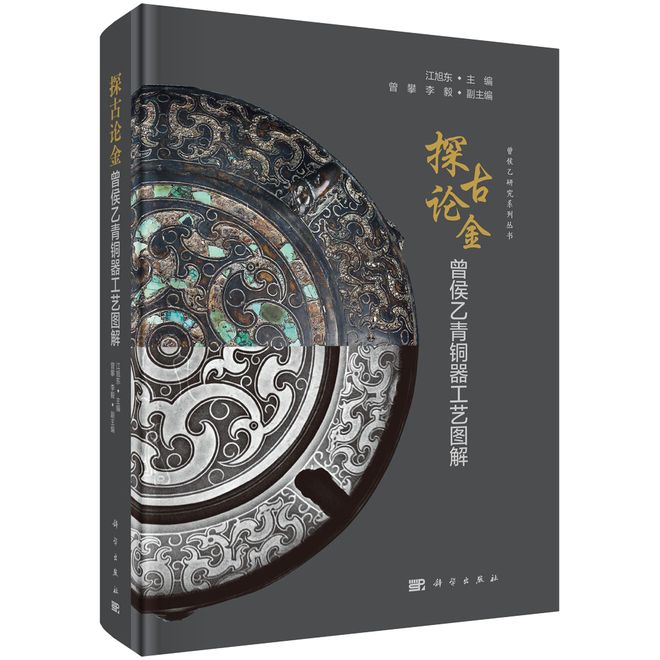

《探古论金 : 曾侯乙青铜器工艺图解》

ISBN 978-7-03-082663-3

江旭东 主编

定价:398 元

内 容 简 介

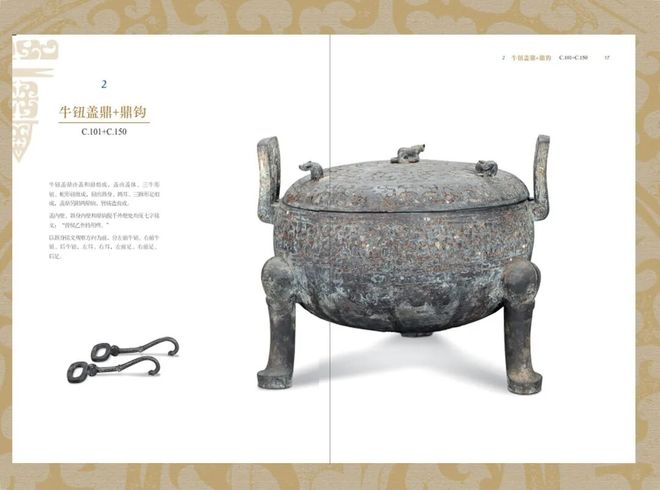

1978年湖北随州曾侯乙墓的发掘,揭开了先秦时期青铜文明的辉煌篇章。出土的尊盘、鉴缶、九鼎八簋等青铜礼器,以精湛的工艺、复杂的结构、繁复的纹饰,成为中国古代青铜文明第二次高峰的杰出代表。

本书突破传统学术报告的限制,首创工艺图录形式,对每件器物由整体到局部递进式分析,以视觉化表达为核心,融合高清图像、工艺线图与简明文字,直观呈现曾侯乙青铜器的结构特征与制作工艺,兼具专业性与可读性。

作为科技考古的创新成果,本书既可为学术界提供严谨参考,同时以通俗形式拉近公众与文化遗产的距离,助力古代工艺的传承与活化,让古代青铜文明在现代焕发新生。

扫 描 二 维 码 可 购 买 本 书

本文由 王光明 周艺欣 摘编自 江旭东 主编《探古论金: 曾侯乙青铜器工艺图解》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

赛博古公众号

微信号|spkaogu

新浪微博|@科学出版社文物考古分社

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6