老人们总说,抗战那些年,耳朵里装着两种声音:一种是炮弹炸开的轰鸣声,另一种是穿透轰鸣的歌声。回顾抗战历史,我们发现有不少脍炙人口、流传至今的抗战歌曲,在那个特殊的年代,成为一种特殊的武器,鼓舞着将士与民众奔赴战场杀敌。嘹亮歌声的背后有哪些难以忘怀的记忆?

一首激昂的战斗曲

“大刀向鬼子们的头上砍去……”这首脍炙人口的《大刀进行曲》,首次唱响在1937年,地点正是在如今的上海文庙(原上海市民众教育馆)。

当年的《申报》记录下当时的情形:下午2时,国民救亡歌咏协会成立大会音乐会在文庙举行,作曲家麦新走到文庙大成殿前的石露台上带领群众唱了一遍又一遍,越唱情绪越激昂。

九一八事变后,日军逐渐占领东三省。为了守住长城上的一个重要军事关隘——喜峰口,前来支援的二十九军决定从后方突袭,所有的战士手持大刀夜袭日营,取得大胜。1933年喜峰口大捷之后,二十九军将领宋哲元特意书写“宁为战死鬼,不做亡国奴”“有进无退,死而后已”的条幅,立即被多家报纸刊载,成为传遍全国的抗战壮语。

《大刀进行曲》创作者麦新

4年后,卢沟桥事变中二十九军大刀队可歌可泣、奋勇杀敌的英雄事迹再次传遍祖国各地。麦新创作的《大刀进行曲》节奏铿锵有力,再现了二十九军大刀队勇守喜峰口的英勇事迹。创作那年,麦新才23岁。

他根据试唱效果和大家的意见,对《大刀进行曲》做了一些修改。原词中的“二十九路军的弟兄们”,改成“全国武装的弟兄们”;“咱们二十九军不是孤军”,改成“咱们中国军队勇敢前进”等。这样一改,这支歌曲吟唱的范围更广,战斗力更强了。

此后,剧作家田汉将《大刀进行曲》录制成唱片,使它更加广为流传。而《大刀进行曲》也伴随着抗日战争传遍大江南北。1939年,《大刀进行曲》等歌曲被翻译成英文,收入李抱忱编选的《中国抗战歌曲集》,向世界展示了中国抗战歌曲的创作成就。

解放军军歌的前身

“向前!向前!向前!我们的队伍向太阳”……这首《中国人民解放军军歌》,正是由抗战时期的《八路军进行曲》更名而来。

著名歌唱家克里木说,《八路军进行曲》是他最喜爱的歌曲之一,“一唱起这首歌,就有一种被鼓舞向前的感觉,浑身充满力量”。

1939年,在冼星海《黄河大合唱》的影响下,作曲家郑律成和诗人公木合作写出了组歌——《八路军大合唱》。《八路军进行曲》正是组歌中的8首歌曲之一。郑律成在曲谱的卷首上题写了8个大字:献给英雄的八路军。

据公木生前回忆,这首歌曲诞生在延安的窑洞里。那是个物资匮乏的年代,没有钢琴、小提琴,连手风琴也没有,他们坐在昏暗的窑洞里,借着小油灯的微弱光亮写歌。老战友们都说,他们是在窑洞里“敲着盆、拍着腿”写出来的。

解放战争时期,《八路军进行曲》更名为《人民解放军进行曲》。1949年10月1日,这支歌曲还成为中华人民共和国开国大典演奏曲目,回响在天安门广场的上空。1988年7月,这首歌曲被中央军委正式定为中国人民解放军军歌。

以东江纵队抗战为背景的浮雕《南粤烽火 卫士先驱》。

震撼人心的思乡曲

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿”……这首中国人耳熟能详的《松花江上》是抗战期间最流行的歌曲之一。鲜为人知的是,这首歌并非诞生在东北,歌曲创作者张寒晖也不是东北人,且从未去过东北,是民族的苦难激发了他的创作灵感。

1936年秋,在西安任教的张寒晖到西安北城门外东北难民集中地走访,东北军的官兵和家属向他控诉九一八事变后日军的罪行。他还看到一本东北军出版的《东望》杂志,封面写道:“我们何时能返回那美丽的田园?我们何时能救我们的父老兄弟于水火之中?”

张寒晖很快创作出《松花江上》的歌词,并以他的老家、河北定县秧歌中凄惨的“大悲调”为素材,写成《松花江上》的曲调。这首歌先在西安省立二中传唱,随后,他带领学生到西安的城墙上、街头去演唱,不久便在背井离乡的东北军中传遍。

当时正值纪念一二·九运动一周年,西安1万多名学生和群众走上街头,举行大规模请愿游行,要求国民政府停止内战、一致抗日。当张学良奉命前来劝阻时,请愿队伍中就有人高声唱起这首《松花江上》。

作为学生代表与张学良对话的李连璧曾回忆:这首歌让张学良大为动容,并表示在一周之内以实际行动来回答学生的请愿。几天后,张学良与杨虎城发动了西安事变,迫使蒋介石接受了“停止内战、联共抗日”的主张。这首震撼人心的歌也不胫而走,唱遍了大江南北和长城内外。

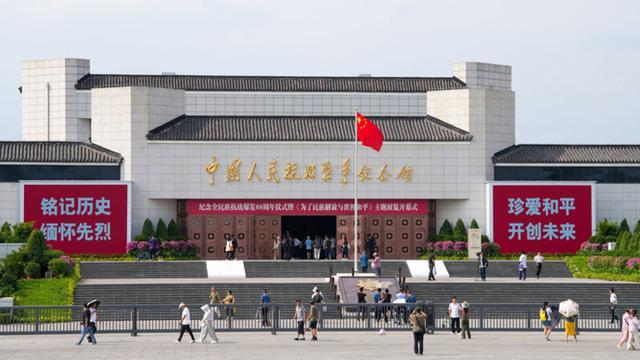

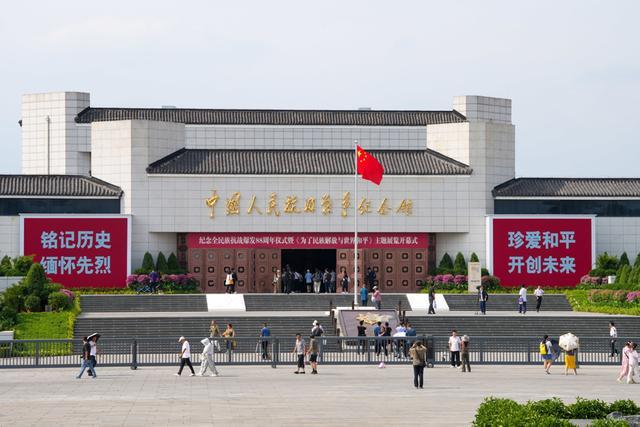

参观者来到中国人民抗日战争纪念馆参观。

贺岁歌实为抗战曲

“每条大街小巷,每个人的嘴里,见面第一句话,就是恭喜恭喜……”每逢过年,全国各地的大街小巷都会响起这段熟悉的旋律。然而,很多人不知道,这首歌的前身并不是一首贺岁歌,而是为抗战胜利而作的抗日歌曲。

1945年8月15日,日本无条件投降的消息传到上海。第二年,恰逢抗战胜利后的第一个春节,心潮澎湃的陈歌辛拿起笔创作了《恭喜恭喜》,他希望描述的是中国人历经战争摧残,终于苦尽甘来的画面。在创作该曲时,陈歌辛还用了笔名“庆余”来署名,以表示自己万分庆幸,才能在硝烟弥漫的战争中存活下来。

仔细看《恭喜恭喜》的歌词,如冬天、长夜、困难、磨炼,都能看出它最初并不是为了新年而作,反复强调的“恭喜恭喜”,其实是“恭喜我们还活着”。饱受磨难的中国人民,走上千疮百孔的街头,什么也说不出口,只能互道“恭喜”。

由于这首歌的歌词里并没有直接提到战争,还充满了对新生活的向往,随着时间的推移,其庆祝战争胜利的成分逐渐淡化,拜年的意味渐渐被突出。

20世纪90年代以后,这首歌一再被翻唱,原作略显哀伤的弦乐小调被改编为欢畅的敲锣打鼓,从乐曲角度强化了拜年的寓意,最终成为我们熟知的《恭喜恭喜》。如今山河无恙,但那段历史我们却不敢忘怀。

(文内图片来源:新华社)

原标题:《向前!向前!重温抗战中的歌声力量》

栏目主编:龚丹韵

来源:作者:解放日报 彭薇

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6