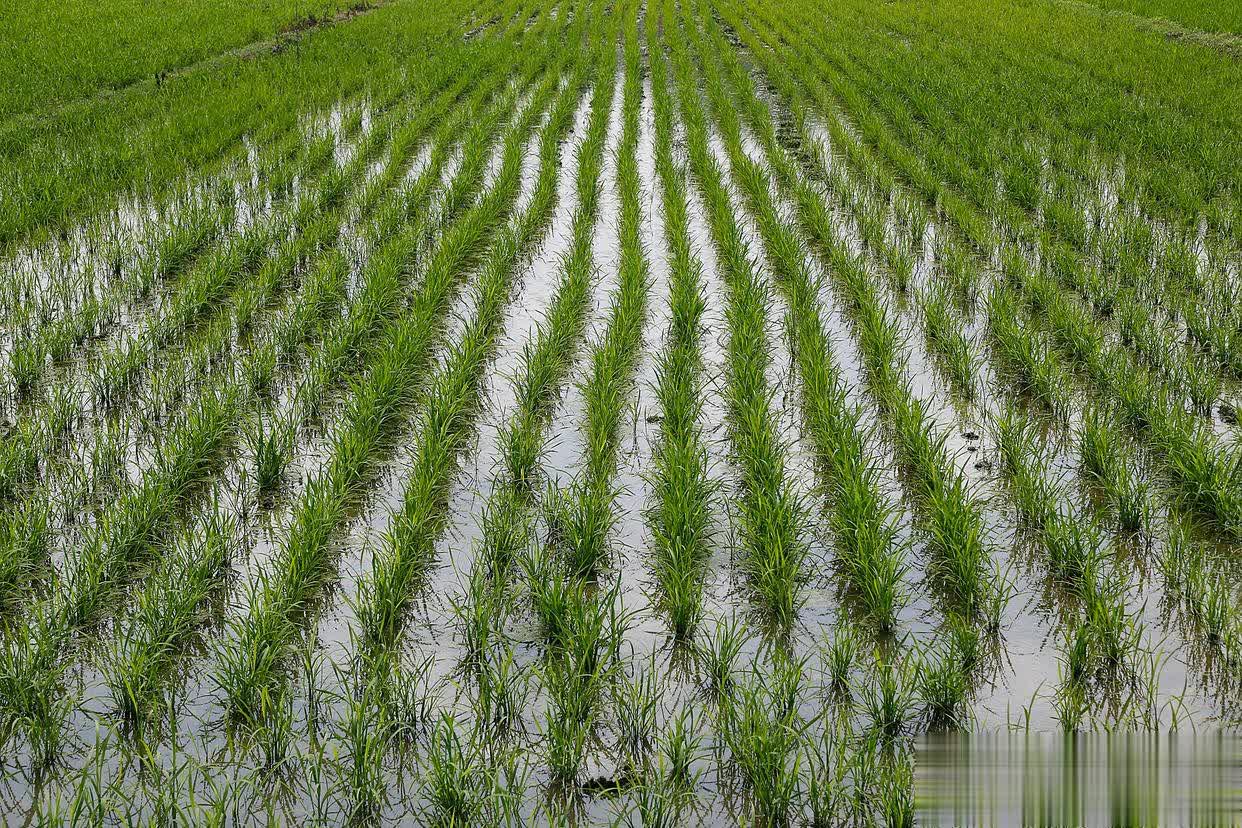

水稻生长离不开水,科学的水分管理是实现高产的关键环节。历经实践总结的“浅水栽秧,寸水返青,薄水分蘖,苗够晒田,寸水保穗,湿润壮籽”二十四字诀,精准概括了水稻各生育期的水分管理要点。接下来,我们逐一解读这二十四个字的科学内涵与操作要点。

一、浅水栽秧:为移栽创造有利环境

“浅水栽秧”是指水稻移栽时,田间保持3-5厘米的浅水层。此时秧苗刚脱离育苗环境,根系吸水能力较弱,浅水可减少秧苗移栽时的机械损伤,避免秧苗漂浮,同时让秧苗基部充分接触土壤,便于快速扎根。此外,浅水层能维持田间温度稳定,为秧苗适应新环境提供适宜的小气候,提高移栽成活率。

二、寸水返青:助力秧苗快速恢复生长

移栽后进入返青期,需保持“寸水”(约3-5厘米)层。返青阶段秧苗根系尚未完全恢复,吸水吸肥能力较差,充足的浅水可减少叶面蒸腾失水,维持秧苗体内水分平衡。同时,水层能起到保温防寒的作用,尤其在低温天气下,可避免秧苗受冻害,促进根系萌发新根、叶片恢复生长,缩短返青时间。

三、薄水分蘖:促进有效分蘖增多

返青后水稻进入分蘖期,此阶段需采用“薄水”管理,即田间保持1-2厘米的浅水层。薄水层能提高土壤温度和透气性,为根系生长提供充足氧气,促进分蘖芽的萌发和生长。同时,浅水可使稻株基部光照充足,避免因深水导致基部节间徒长,有利于形成健壮的有效分蘖,为后续成穗奠定基础。需注意,分蘖期水分不宜过多,否则易引发无效分蘖,消耗养分。

四、苗够晒田:调控群体,壮秆防倒

当田间分蘖数达到目标穗数的80%-90%时,需进行“苗够晒田”。晒田即排干田间水分,让土壤适度干旱。其核心作用是控制无效分蘖,减少养分浪费;同时促进根系下扎,增强稻株抗倒伏能力;还能改善土壤通气性,抑制田间病虫害滋生。晒田程度需根据土壤质地和稻苗长势调整,一般晒至田间表土开裂、稻株叶片挺直、基部变硬即可,避免过度晒田导致稻苗缺水受旱。

五、寸水保穗:保障幼穗发育关键期

晒田后水稻进入孕穗至抽穗期,需恢复“寸水”层(3-5厘米)。此阶段是幼穗分化和抽穗的关键时期,稻株对水分敏感,缺水会导致幼穗发育不良、穗小粒少,甚至出现空秕粒。寸水层能为幼穗发育提供稳定的水分和温度环境,保证花粉正常形成和抽穗顺畅,减少颖花退化,提高结实率。

六、湿润壮籽:促进籽粒饱满增重

抽穗后进入灌浆结实期,水分管理需转为“湿润壮籽”,即保持田间土壤湿润,干湿交替,避免长期深水。此时稻株根系逐渐衰老,湿润的土壤环境既能满足籽粒灌浆对水分的需求,又能通过干湿交替增强土壤透气性,延长根系活力,促进养分向籽粒运输。同时,适度干旱可促使稻株光合作用产物更多地积累到籽粒中,增加千粒重,减少空秕粒,实现籽粒饱满、产量提升。

以上便是水稻水分管理“二十四字诀”的核心释义。从栽秧到壮籽,每个阶段的水分管理都需结合水稻生长特点精准调控,既要满足水分需求,又要避免水分过多或不足带来的负面影响。希望通过今天的解读,能为广大种植户科学种稻、实现高产提供有力参考。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6