脑血管疾病就像脑内的“电力系统故障”,主要分两种:一种是“断电”(缺血性),比如脑梗塞、脑血栓、脑栓塞,占了发病的80%;另一种是“漏电”(出血性),最常见的就是脑溢血。据最新研究,我国每年新增几百万例脑血管事件,缺血性病变的占比还在持续攀升。

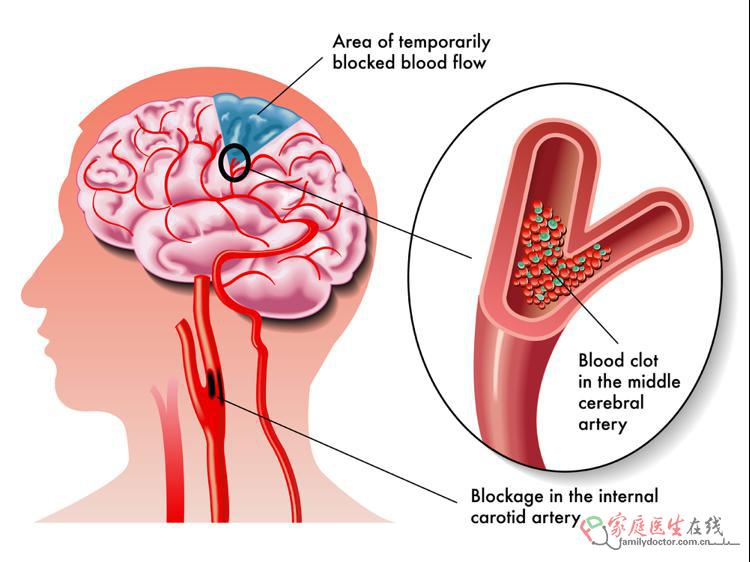

脑梗塞就像一个“总开关问题”,下面有两个“分开关”——脑血栓和脑栓塞。脑血栓是血管里长期堆积的“垃圾”(动脉粥样硬化斑块)把血管堵了,就像水管结了垢导致水流不畅;脑栓塞则是身体其他部位的“漂流物”(比如血栓、脂肪栓子)顺着血流跑到脑血管里,突然把血管堵住,如同河道上游冲下来的杂物一下子卡住下游管道。

CT扫描就像脑部的“X光眼”,能快速分清疾病类型:缺血性病变会显示“黑洞”(低密度影),出血性病灶则是“白光”(高密度影)。最新的MRI技术更厉害,能捕捉到发病早期的微小病变,相当于“黄金眼”助力超早期诊断。要注意,约15%的患者发病初期做CT可能查不出来(假阴性),得结合症状一起判断。

缺血性疾病的核心矛盾是“断氧”:脑细胞一旦断了血流,3分钟就开始“生存倒计时”,6小时后可能进入不可逆损伤阶段。出血性疾病则是“颅内压飙升”,像脑里吹了个越涨越大的气球,压迫到关键部位可能直接引发呼吸心跳骤停。最新研究发现,恢复血流每延迟1分钟,大脑都会损失大量神经元。

缺血性疾病治疗得守“时间窗法则”:发病4.5小时内可以用溶栓药物(需专业医生评估),超过6小时可能要做介入取栓。现在机械取栓技术能把黄金救治时间窗延长到24小时(需影像学评估)。出血性疾病则要“降压+止血”双管齐下,立体定向穿刺等微创技术能精准清除血肿。不管是哪种类型,血压都得控在130-180/80-105mmHg之间。

出现这些“红灯症状”一定要马上就医:

现在有新型生物可降解支架,能让血管长期保持通畅;还有人工智能辅助诊断系统,通过眼底照片就能预测脑血管风险。不过所有新技术应用都得严格遵守循证医学原则。

总的来说,脑血管疾病虽然危险,但早认识、早预防、早治疗能大大降低伤害。不管是缺血性还是出血性,抓住“时间窗”救治、做好三级预防、留意危险信号,就能帮大脑“稳住电力系统”,守护健康。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6