在北京顺义东北部二十里长山地区,燕山余脉歪坨山下,焦庄户因一段震撼人心的地道战历史,成为镌刻民族抗争精神的红色地标。

80多年前,华北平原烽火连天,在这个化名“熄火村”的普通村庄里,一户户村民正用最简单的工具,一锹一镐地挖出一个奇迹。从1941年的第一条地道开始,仅有200多户、800多口人的焦庄户,挖掘出连通四个村落,长达11.5公里的地道网。依靠这条“地下长城”,焦庄户民兵与敌人周旋150多次,还创下了“一村抗千敌”的战绩,成为“人民第一堡垒”。如今,北京焦庄户地道战遗址纪念馆重装开放,这处国家级抗战纪念遗址,生动地还原了当年的场景,再现了一锹一镐里的地道战智慧。

北京焦庄户地道战遗址纪念馆。新京报记者 李木易 摄

从村西南角老根爷家开挖

抗战时期,焦庄户地处冀东抗日根据地西北前哨,是山区与平原地区接合部,这一带既是日伪建立的“封锁线”,也是中共党组织和八路军连接晋察冀根据地和平北、平西根据地的交通线,还是冀东盘山根据地的物资保障线。

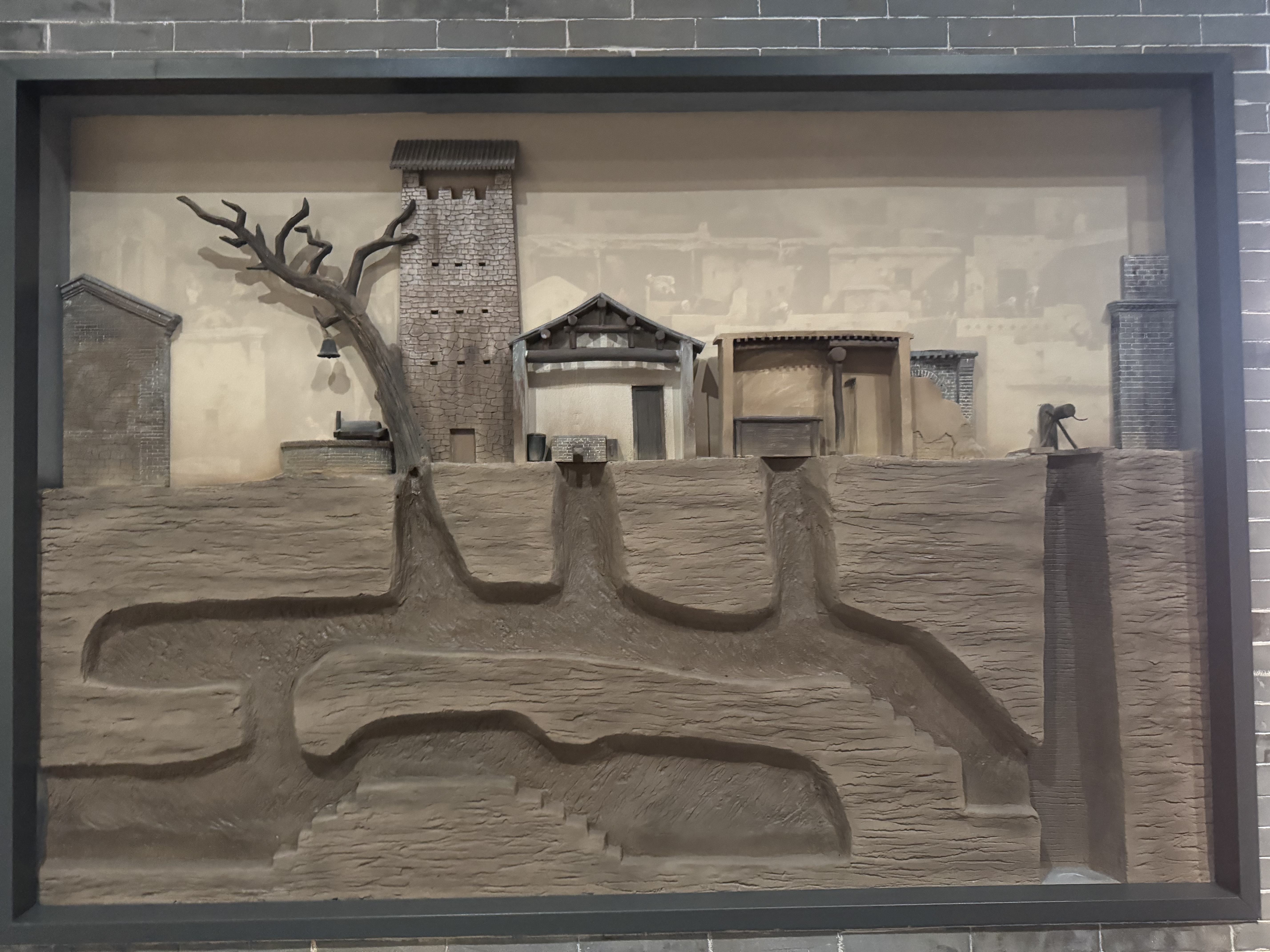

卢沟桥事变之后,日本侵略者在焦庄户周边,沿山脚挖掘封锁沟、建炮楼,焦庄户方圆10公里内,就建有10座炮楼,最近的仅1公里。八路军到焦庄户开辟根据地后,敌人时常开展“扫荡”“清乡”,村民躲避不及时,常有人藏在白薯窖里,但也担心被敌人发现后没有任何反抗和逃跑的余地。

1939年春,冀东军分区副司令员包森在反“扫荡”时,成功地运用遵化县西下营东关村简易地道脱险,因此在冀东建立根据地时,他多次提出要求,要创造条件开挖地道。

纪念馆展出的焦庄户地道示意图。新京报记者 耿子叶 摄

焦庄户儿童团第一任团长焦铮回忆,村里的第一条地道,是在村西南角老根爷家开挖的。1941年春,村长马福带着焦铮和焦品两个儿童团成员,夜间秘密挖掘地道。为了防止敌人发现,他们将挖地道的土,放在老百姓的猪圈旁,地道出口开在村西南角小河沟地坡底下,外边还用玉米秸挡着。

在老根爷家靠近土井的地方,他们挖出了一条深4米,内里高度1.3米,宽约0.8米的地道,还朝着村南龙湾屯敌人炮楼方向挖了约400米。地道挖出村后,出口设在了靠近河沟的一个坡坎,并做了伪装,由此形成了焦庄户最早的地道。

有了地道后,村民们先在村内院与院开展跨墙地下连接,地道口设在家里的猪圈、灶台、水缸等隐蔽处,最初这些口小肚大、用于临时躲藏的“口袋洞”“蛤蟆蹲”逐渐联通,形成了几条小支线,当敌人偷袭、村民来不及上山时,可隐藏在地道中,起到了初步防御作用。

挖出11.5公里“地下长城”

1943年夏,驻王泮庄炮楼的一小队日军三十余人,埋伏在村北的苇塘里,准备偷袭焦庄户。碰巧村里的十几个民兵在中队长马文藻的带领下,在离苇塘不远的老槐树下训练。发现敌人后,民兵用土枪土炮与日军打了起来。与此同时,村民全部进入地道,民兵利用地形以及地道优势,把日军小队击溃,而且没有一名村民伤亡,这大大鼓舞了村民们的士气。

焦庄户开始大规模修建地道,由各家分地段摊派,村民们用的是最普通的铁镐和铁锹,一刨就是一晚上,只能推进一两尺,挖掘过程中,组织相当严密,可靠的青年民兵掩护保卫,壮年人看管入口,儿童团则负责通风报信,与民兵配合,打击敌人。

纪念馆展出的铁锹和铁镐。新京报记者 耿子叶 摄

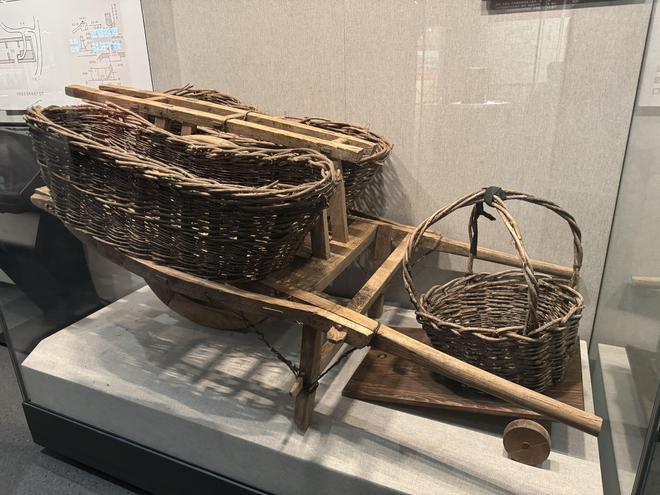

现如今,在纪念馆的一面墙上挂着铁锹和铁镐,正是当年村民们挖掘地道使用的工具。玻璃展柜里的一台地车也颇为特殊,是当时焦庄户村民独创的。北京焦庄户地道战遗址纪念馆副馆长段开颜向记者介绍,“挖掘地道过程中会产生大量土,由于地道狭窄,村民要想把土从地道里运出来并不容易,于是就自己发明了地车,前面拴上绳子,后边装两个轮子,长方形的木板就是车架,板上放筐可以盛土,人在前面拉着绳子就能把土运出去。”为了消化这些挖掘出来的土,村民们垫猪圈、抹墙、垫道,多的时候索性拉到庄稼地里平田,就这样巧妙地消化掉了所有弃土。

村民发明的运土地车。新京报记者 耿子叶 摄

比焦庄户更早两年,在冀中抗日根据地的河北冉庄,已开展了大规模的地道战。1944年冬,在时任冀东第十四军分区副司令员曾雍雅的委派下,三通顺联合县教育科科长徐进来到焦庄户,介绍冀中的经验,指导焦庄户地道改造提升,增加战斗设施。

经过改造拓展,焦庄户原本容易塌方的直通式地道,加装了大量的生活设施和战斗设施,形成了“三通、四能、五防”多功能地道,“三通”即天通、地通、院户通;“四能”即能藏、能走、能打、能防;“五防”即防水、防毒、防火、防掘、防钻。

地道翻板。新京报记者 耿子叶 摄

现在,走进焦庄户地道,还可以看到当时修建的陷阱、掩体、翻板等防御设施,其中地道翻板呈现凹字形,在两头向下的地方,各装一块木板,人通过之后,把木板一盖,地道便从中隔断,既能防烟、防毒,还能防敌人钻地道。段开颜说,“有了翻板等防御设施,即便是敌人进入到地道,也可以舍弃一小部分支线,保住地道主干道的安全。”

经过持续挖掘,焦庄户长达11.5公里的“地下长城”形成。在当时的焦庄户村,村里每家每户基本都有地道口,地道联通水井,存有粮食,当时为了防止敌人搞破坏,有的村民会把粮食运到地道里藏起来,遇到紧急情况,村民们甚至可以在里头生活几天。那时候,以焦庄户为中心,地道南通龙湾屯村、唐洞村,北至大北坞村,四个村落实现连通。

儿童团与鸡毛信

在焦庄户地道战遗址纪念馆里,有一个没有文字、没有信封,甚至没有收件人的特殊信件,空白的信纸上只贴有三根鸡毛,这是抗战时期军民创造的特殊信件——“鸡毛信”。信纸上贴一根鸡毛、两根鸡毛、三根鸡毛,分别代表不同的紧急程度,用于及时向组织传递信息。

纪念馆展出的鸡毛信。新京报记者 李木易 摄

作为传送主力军之一,说到鸡毛信,就不得不说儿童团。在烽火战争年代,十多岁的儿童团团长焦铮,面对任务考验时表示,“我不怕”,并顺利完成送信任务。

如今,一封还原当时形制的“鸡毛信”讲述了那段儿童团的历史场景。“这封鸡毛信有三根鸡毛,传递的也是最紧急的信息。”北京焦庄户地道战遗址纪念馆讲解员王济妍向记者介绍。

紧邻鸡毛信的展品里,还有一封已经发黄的文件,上边写着“顺义县第一区熄火村党员登记表”。这里的熄火村就是焦庄户村,在这张登记表里,马福化名马统一,表里一同记录着当时村里十多位党员信息。马福是全村对敌斗争的带头人,他发动群众,筹措枪支,成立民兵队伍,消灭伪村政权。

“当时,马福的信很多,村里住的县区干部也多,来往信件自然就更多,有鸡毛信、火柴信,也有普通的平信,有往外发的,也有挨村转送的。”据焦铮回忆,有一天,马福找到他说:“有一封信,要火速送到葫芦峪下营村,得经过一个几里长的大沟,你怕不怕?”焦铮说“不怕。”于是他就踏上了送信的路途。

在焦铮完成任务时,天已大黑,西北方向乌云滚滚,大风足有六七级。收信人对他说,“小同志,别走了,马上就要下雨了。”焦铮却坚定地说,“不,我必须得回去,不然老村长该着急了。”

当焦铮走在山沟里时,倾盆大雨扑面而来,山上的石头被水冲击得噼啪直响。漆黑的天,焦铮又冷又饿,害怕极了,但他鼓足勇气一步一步向家的方向走,几乎用了全身力气才回到了家里。第二天,马福来到家里看望焦铮,并且表扬了他,当时的焦铮内心无比高兴。

焦庄户与县区的往来信件多由儿童团完成传送。儿童团从没有出过差错。儿童团的大部分骨干是村战地小学的学生,在抗战后期、解放战争中他们参军、参加地方工作,作为人才被输送出去。1947年,焦铮去参军,14岁的马淑银接任儿童团团长。

跨越80余年的抗战精神传承

11.5公里地道如钢铁脉络般纵横交错,让焦庄户在抗战史册上留下浓墨重彩的一笔。革命年代里,这里是令敌人胆寒的“地下堡垒”;在和平岁月中,这里化作传承红色基因的“精神坐标”,成为激励后人的鲜活教材。

焦庄户村被评为“人民第一堡垒”。新京报记者 李木易 摄

地道的价值,不止于战场。1944年,冀热辽军区第十四军分区卫生处第二卫生所进驻焦庄户,这里随即成为冀东西部的“战地医院”,周边根据地的八路军伤病员,纷纷被秘密送到这里疗养。冀东西部地方部队二区队队长李满盈、三通顺联合县妇救会主任苏健等都曾在这里得到治疗,转危为安。纪念馆里珍藏着一张见证这段历史的老照片,这是一位唐洞村村民在河北兴隆探亲时偶然发现的,经考证正是当年卫生所职工在焦庄户留下的合影。

新中国成立后,焦庄户地道没有被历史尘封,而是作为珍贵的革命遗产被精心保护。1964年,中国人民解放军总参谋部动员部部长傅秋涛上将提议,经北京市委同意,将焦庄户村原有的一段地道修整,搜集整理民兵对敌战斗事迹,确定为焦庄户民兵斗争史陈列室,于1964年6月24日建成。

此后,地道遗址的保护与纪念馆的发展不断迈上新台阶。1979年,焦庄户地道遗址纪念馆被北京市政府确定为北京市文物重点保护单位。1987年,正式更名为北京焦庄户地道战遗址纪念馆。2008年3月28日,作为全国首批百家免费开放的博物馆、纪念馆之一,年均接待游客40万人次。

今年5月,北京焦庄户地道战遗址纪念馆经过改造升级,以全新面貌向大众开放,展陈面积从原来的1000平方米增加到了1500平方米,展品也得到了极大丰富,从原来的90多件,增加到了196件。升级后的纪念馆里,还增加了互动装置、沙盘等展陈设备,观众的参观体验得到提升。

观众体验地道。新京报记者 李木易 摄

800多米的地道,经过加宽加固,重新面向观众开放。观众可以实地钻地道,曲径通幽如同迷宫一般,走上一小节就会遇到陷阱、翻板等功能区,走上岔路还能遇到射击孔、会议室等区域。其中,还有一段30米的原始地道,这段地道平均高度仅为1.4米,成年人只能猫着身子前行,可见当时的条件艰苦。

从战火中的“人民第一堡垒”,到如今的红色教育基地,焦庄户地道也早已超越了防御工事的物理意义,成为一座鲜活的历史丰碑。自升级改造开放以来,北京焦庄户地道战遗址纪念馆累计接待参观者16万人次,最高日接待量达到4500人次。每一位走进这里的参观者,都能在地道的脉络中读出抗争的智慧,看见平凡人的伟大,将“不屈不挠、众志成城”的抗战精神,传递给一代又一代人。

新京报记者 耿子叶 陈璐

编辑 张树婧 校对 赵琳

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6