本文转自:朝阳日报

二十年藏珍记:一座民俗馆里的乡愁与文明密码

成晓强 辽西融媒协作体记者 白铁军

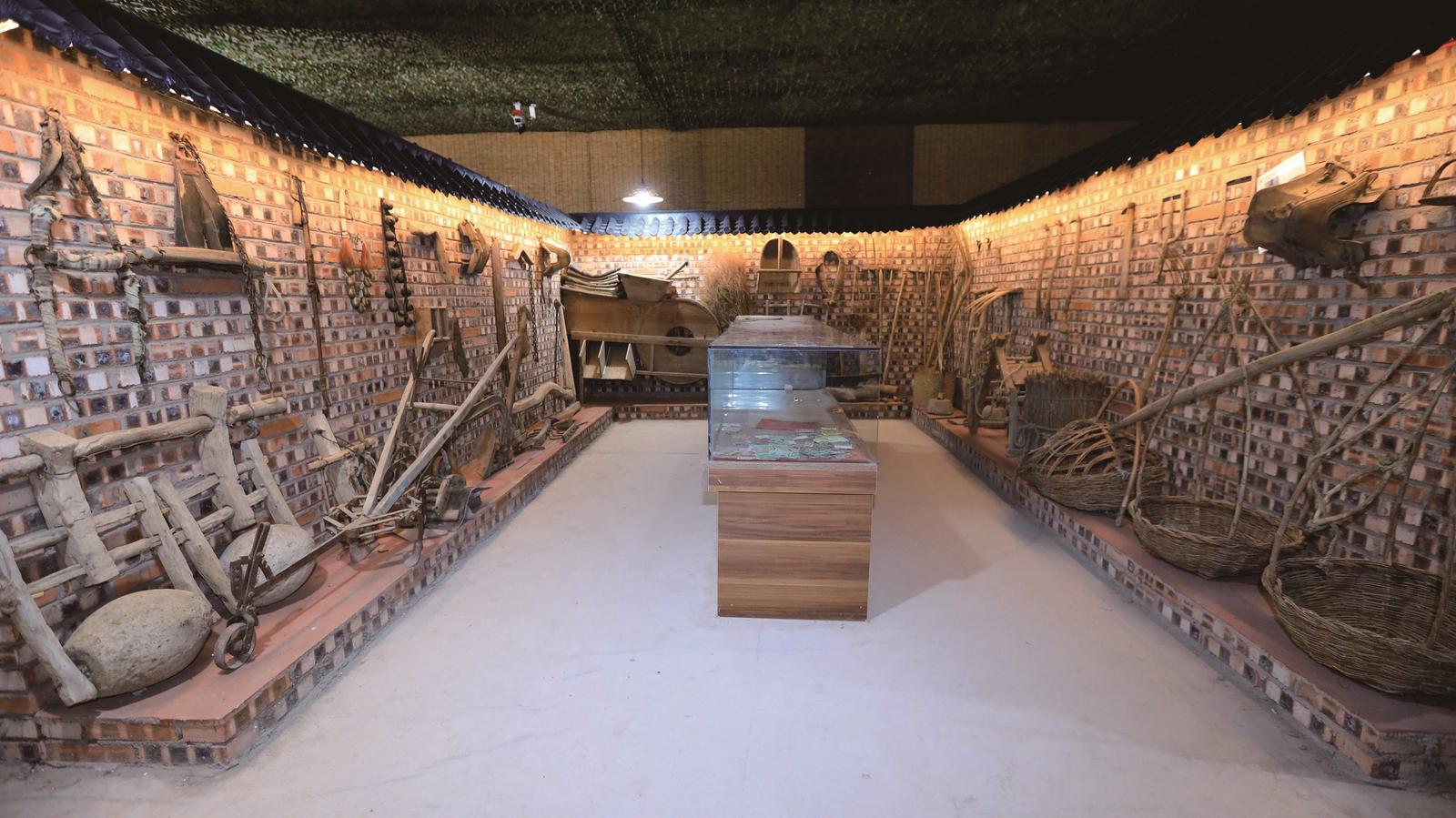

在辽西建平的群山褶皱里,朝阳市建平县马场镇龙头村的黄土坡上,一座民俗馆静静矗立。推开斑驳的木门,吱呀作响的纺车、锈迹斑斑的犁铧、贴满报纸的木柜扑面而来——这里是霍煜先生用二十年光阴筑就的“时光胶囊”,4000余件老物件在此苏醒,讲述着北方乡村的集体记忆。

穿过挂满玉米棒子的门洞,仿建的民居里飘出柴火的焦香。土炕上摊着碎花褥子,墙根立着红漆木箱,炕桌上的搪瓷碗里还盛着没吃完的玉米面饽饽——这里复刻了上世纪60年代龙头村典型农户的生活场景。

“这不是简单的怀旧,是给后代留一把打开历史的钥匙。”站在仿建的生产队队部门口,霍煜轻抚着褪色的“农业学大寨”标语,眼角的皱纹里藏着二十四年的风霜。2001年初春,在外经商的霍煜回到阔别多年的故乡,看到老邻居把祖传的织布机当柴火烧,这个细节像针一样刺痛了他。“我们这代人还能叫出物件的名字,再过十年,谁还记得这些东西是做什么的?”

从此,霍煜成了乡间有名的“破烂王”。他开着二手皮卡跑遍周边多个县市,从废品站抢救出民国时期的缝纫机;在拆迁现场捧着残缺的煤油灯跟推土机赛跑……2021年金秋,这座承载着几代人乡愁的民俗馆正式对外开放,让沉睡的农耕文明在新时代焕发生机。

更深远的影响发生在精神层面。“民俗馆创造了一种触摸式教育:城里孩子在这里认识了糜子和谷子的区别,农村孩子知道了爷爷的锄头曾耕耘出怎样的历史。这种文化认同,是最坚实的文化自信。”霍煜说。2024年秋收后,当地组织200余名学生来此开展研学活动,学生们在观后感中写道:“当我触摸那把锈迹斑斑的镰刀时,突然明白什么叫一粥一饭当思来处不易。”

在这座黄土坡上的民俗馆里,4000余件老物件共同奏响一曲乡愁之歌。当城市的霓虹模糊了农耕文明的背影,总有人固执地守护着文明的火种。霍煜和他的民俗馆,正是用最朴素的方式告诉我们:真正的文化自信,不在于高楼大厦的林立,而在于我们能否带着乡愁的基因,坚定地走向未来。这里的每一件展品,都是刻在骨子里的文化密码,等待着每一位来访者重新破译属于我们民族的精神家园。

图为马场镇龙头村民俗馆部分藏品展示区域。成晓强 辽西融媒协作体记者 白铁军摄

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6