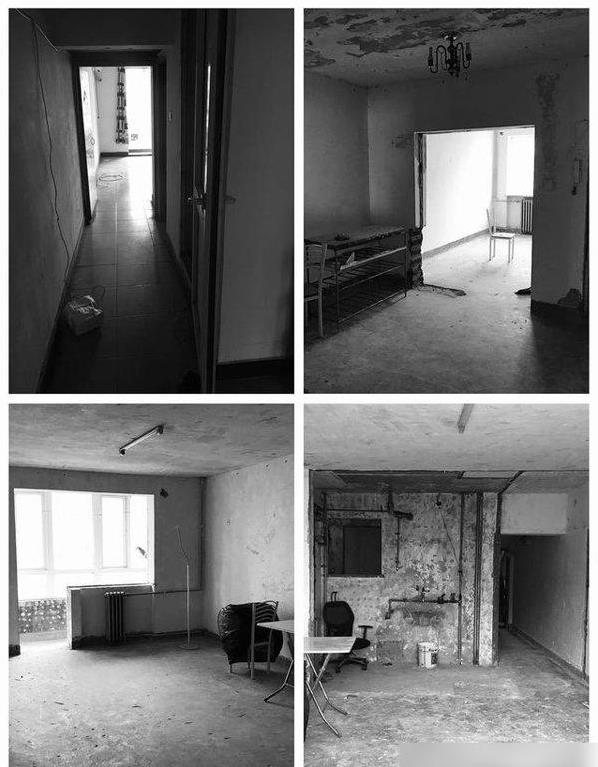

北京三环边,一套60平米的老破小,墙皮剥落,电线外露,卫生间小得转个身都费劲。可一对35岁的北漂夫妻,用12年的积蓄和心血,把这破房子改成了能晒夕阳、能煮热饭的家。他们的故事,讲的就是北漂最真实的奋斗:咬着牙攒钱,把“将就”变成“安全感”。

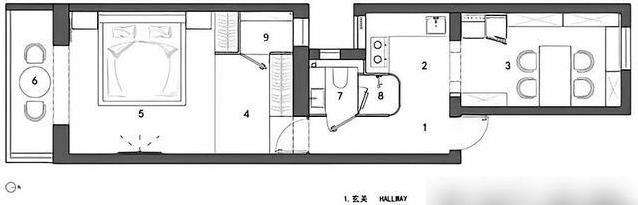

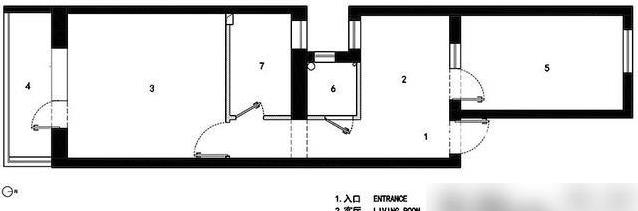

这房子在朝阳区,位置好得让人眼热。出门5分钟到地铁站,楼下有卖糖油饼的早点摊,对面菜市场的阿姨知道你爱吃辣。这种烟火气,比新楼盘的游泳池更让人觉得踏实。可老破小的毛病也不少:客厅大得像个空旷的仓库,卫生间却小得像个储物间,空间布局乱七八糟。夫妻俩没抱怨,直接上手改造:客厅改成厨房,次卧打通做餐厅和书房,厨房还“偷”了点空间给卫生间。缺点硬是被他们改成了亮点。

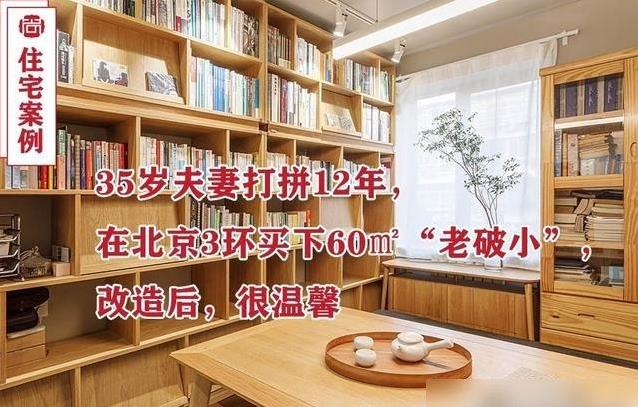

改造的第一步,夫妻俩盯着房子的布局图,跟设计师争得脸红脖子粗。他们不想照搬网红装修的模板,沙发、电视墙那种老套路,早就不流行了。年轻人现在要的是实用:空间得活起来,能干点实事。他们把餐厅和书房合二为一,两边放上原木色书架,摆满了两口子的藏书。中间一张长桌,早上煎鸡蛋,晚上看小说,周末还能请朋友吃火锅。这样的家,谁还稀罕冷冰冰的大沙发?

厨房是这房子的灵魂。原来的厨房小得可怜,炒个菜都得侧着身。他们装了个集成灶,吸油烟率高达95%,炒辣椒再也不呛人了。灶台下面的抽屉塞得下所有锅碗瓢盆,墙上挂个铁艺架,调料罐摆得整整齐齐。做饭从一件烦心事,变成了每天的小快乐。夫妻俩还特意选了白色为主、原木色点缀的色调。白色让老房子亮堂起来,原木色添了点温暖,不花哨却舒服。

卫生间的改造最让人佩服。原来的卫生间小得没法洗澡,夫妻俩跟工人反复确认,敲掉一面墙,从厨房“借”了点空间,装了个圆弧形淋浴门。别看只是个小设计,弧形门洞让空间看起来没那么压抑,洗澡时再也不用担心撞到墙角了。他们还特意选了防滑地砖,细节里全是生活的小心机。

卧室的设计也下了功夫。夫妻俩不要花里胡哨的装饰,衣柜做成一体化的白色,连把手都没装,干净得像张白纸。床是黑色皮质的,配上白色床单,简简单单却有种高级感。阳台的落地窗是这房子的宝藏,能看到三环的夕阳。他们放了张藤椅,周末就坐在那儿晒太阳、写方案。这种小确幸,是多少北漂梦寐以求的生活?

说到装修的钱,夫妻俩攒了12年。北漂的日子不好过,早上六点挤地铁,晚上加班到凌晨,房租吃掉工资的三分之一。他们不是没想过放弃,但每次站在这老破小的客厅里,摸着掉皮的墙,脑子里总能浮现出刷完白漆的样子。这份盼头,成了他们咬牙坚持的动力。每块砖、每个柜子,都是他们一分一毫攒出来的。这样的家,住着比豪宅还暖心。

装修的过程也不是一帆风顺。敲墙的时候,夫妻俩担心会不会破坏水管,特意找了老师傅反复确认。装地板那天,工人不小心划花了一块,夫妻俩没生气,反而请工人吃了顿饭,笑着说:“没事,家是慢慢磨出来的。”装完那天,他们坐在新铺的地板上,看着亮堂堂的屋子,眼眶突然红了。那一刻,12年的苦,12年的累,好像都值了。

这房子还有个特别的地方:它承载了夫妻俩的爱好。书房里的书架上,有他俩从大学带到北京的小说、历史书,甚至还有几本菜谱。周末,他们会在厨房研究新菜,煮一碗热腾腾的面,端到阳台上,一边吃一边看夕阳。这样的生活,简单却满足。谁说家一定要大、一定要新?能装下你的疲惫,能放下你的爱好,就是最好的家。

这对夫妻的故事,不是个例。在北京,像他们这样为老破小奋斗的人,还有很多。有人为了省钱,自己刷墙;有人为了多挤出点空间,把阳台改成小书房;还有人攒了半辈子钱,就为了在三环边有个属于自己的家。这些老破小,承载了北漂的希望,也见证了他们的坚持。每一套房子背后,都是一个又一个咬牙攒钱的日子。

数据也能说明问题。根据北京住建委的数据,2024年,北京二手房交易中,老破小占比超过40%。这些房子大多建于上世纪八九十年代,面积小、户型老,但位置好、价格相对实惠。很多人买下老破小,不是为了投资,而是为了有个家。像这对夫妻一样,他们用自己的双手,把破旧的房子改成理想的样子。

这故事听完,你是不是也想起了自己的日子?是不是也挤过北京早高峰的地铁,算过房租占工资的多少?是不是也曾在出租屋里,盯着斑驳的墙,想象过属于自己的家?北漂的路不好走,但只要有盼头,再破的房子也能变成家。或许你现在也在攒钱,脑子里画着未来房子的样子。说不定哪天,你也能站在自己的家里,摸着新刷的墙,笑着说:“看,这就是我的家。”

这样的家,不只是四堵墙、一扇门。它是你加班到深夜的依靠,是你和爱人一起煮饭的笑声,是你晒着夕阳写下的梦想。在北京,还有多少老破小等着被改成理想的样子?还有多少北漂在为这样的家努力?他们的故事,值得我们点赞,也值得我们去期待。你觉得呢?

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6