“主角是我” VS “主角是他”——

如果你玩过《勇者斗恶龙》《最终幻想》《伊苏》这样的老RPG,你可能会注意到一个现象:越古早的RPG,主角越安静。

无论是打怪、升级,还是拯救世界,他们几乎不说话。

不是因为经费不足,而是因为——早期的游戏设计师想让玩家“成为”主角本人。

但今天回头再看,整个RPG的叙事早已彻底变了味。

我们越来越像是“观众”,在看别人冒险,而不是亲自上场。

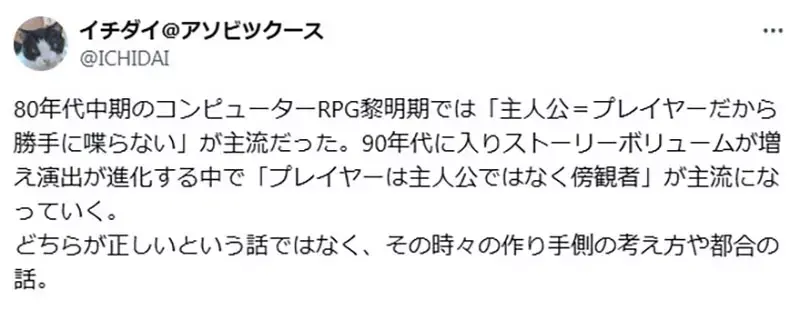

这场关于“RPG主角到底该不该说话”的讨论,最近在日本游戏圈又火了起来。

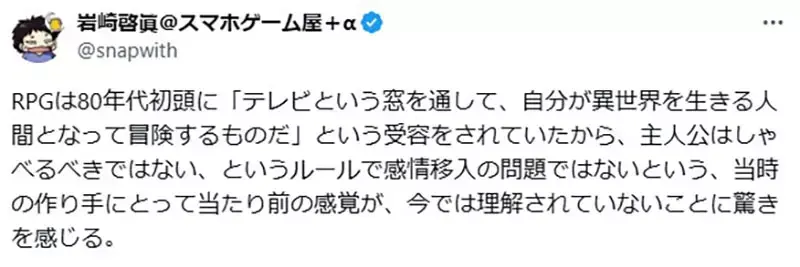

日本老牌游戏设计师 岩崎启真 最近在X(原推特)上回忆说:

“在1980年代初期,RPG被视为『玩家透过电视这扇窗,亲自踏入异世界冒险的载体』。

所以当时的共识是主角不应该说话,这不是感情代入的问题,而是设计理念。”

在那个没有3D、没有全语音、CG演出几乎为零的年代,玩家和游戏的情感连接全靠想象力。

“无声”就是最好的沉浸感:

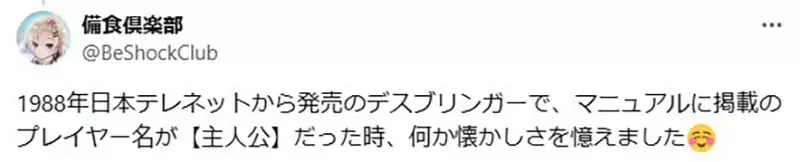

甚至在一些早期RPG中,玩家的名字就是主角的名字。

比如1988年日本Telenet发售的《Death Bringer》,说明书上直接写:“【主角】:就是玩家本人”。

这种思路很像桌面RPG跑团:

DM给你世界,但故事要靠你自己补完。

到了90年代,一切开始变化。

随着剧情演出技术突飞猛进——

CG动画、立绘、语音、分镜、BGM情绪渲染……

开发者们发现,他们可以去讲一个更完整的故事。

于是,《最终幻想》《幻想水浒传》《寄生前夜》等作品逐渐抛弃“沉默”的惯例,开始塑造一个鲜明、立体、独立存在的角色。

从此,玩家和主角的关系被重塑:

“从亲自冒险,变成了看别人冒险。”

一个日本网友总结得很直白:

“90年代以后,RPG已经不是让玩家代入的冒险了,而是让你跟着别人的故事走。”

这场争论把玩家分成了两大阵营:

① 沉默派:勇者斗恶龙系

最经典代表就是《勇者斗恶龙》系列

有玩家举例说,初代《勇者斗恶龙》几乎遵守了沉默原则,但关键剧情里主角突然冒出一句:“如果我能拥有一个国家,我想靠自己去找出它。”

很多人看到这里忍不住吐槽:“喂,这不是我的意思啊!”

② 戏剧派:最终幻想系

代表作品是《最终幻想》《伊苏》《寄生前夜》等

有网友回忆,第一次在PS2上玩《伊苏》,听到亚特鲁突然开口说话,整个人当场愣住。

从80年代到今天,RPG的玩家心态经历了三次转折:

第一阶段:80年代

玩家就是主角,主角就是你。

想象力是核心,名字是你起的,行动是你决定的。

第二阶段:90年代到2010年前后

主角开始被赋予独立人格,剧情更像一部“互动电影”。

玩家在操纵角色,但不再是角色本身。

第三阶段:移动游戏时代

手游反而让主角在部分场景“半沉默”。

比如《原神》《FGO》《碧蓝航线》,大部分情况下主角只通过对话选项“发声”,其余时间保持安静。

这是一种折中的设计:

这场关于“RPG主角该不该说话”的争论,其实没有标准答案。

但有一点可以确定:

今天的RPG玩家,已经很难再回到“我就是主角”的年代了。

剧情、演出、角色塑造早就把我们推到了屏幕之外。

我们依然是玩家,但更像观众。

我们操纵着角色,却再也不是他们。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6