在三坊七巷黄巷的静谧一隅

隐匿着一个充满艺术气息的工作室

这便是漆画大师郑崇尧的创作天地

已90多岁的他,精神矍铄

若无外出,他每天7时准时来到工作室

作画、指导学生

18时30分才离开

这种状态已坚持了许多春秋

上个月,“漆髹敦煌”郑崇尧师生漆画艺术传承展,在甘肃敦煌的敦煌画院举办,大获成功。“这两三年来,我带着40多名学生搞创作,主攻髹漆技艺与敦煌壁画的结合,通过创新将福州漆艺更好地传扬出去和传承下去。”郑崇尧说道。他话语间饱含着对艺术的热爱,不禁让人心生敬佩。

漆画领域的深耕者

郑崇尧是福建省工艺美术大师

擅长漆画及工笔花鸟画

1934年出生于福州

郑崇尧给新作《月牙泉》推光。

1956年,22岁的郑崇尧考入福州工艺美术学校,成为第一届学生。这所学校汇聚了陈子奋、李芝卿等国家级艺术大师。李芝卿的漆艺、陈子奋的工笔,都毫不藏私地教给学生。郑崇尧虚心接纳学习,不惧“漆咬”,每日反复练习,自此与漆画结下不解之缘。郑崇尧有一句很经典的话:“李芝卿给我一团漆,陈子奋给我一根线,这是我艺术人生的源头。”

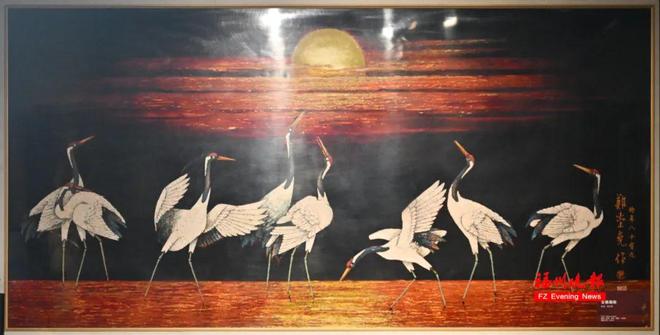

《百鹤朝阳》

1959年尚未毕业,郑崇尧的漆画《素心兰》就被选送参加全国第一届工艺美术展览,“从此,我被这团漆黏住了,再也走不开”。郑崇尧毕业后留校执教,从此开启了他在漆画艺术领域60多年的深耕之路。他的漆画作品风格独树一帜,自由奔放却又形散神聚。

郑崇尧善于从日常生活中挖掘灵感,将平凡事物化为艺术瑰宝。浪漫的紫色绣球花、优雅的白鹤、朴实的农民等元素,在他手里都被赋予了鲜活的生命力,展现出生活的美好与质朴。

他能熟练运用髹涂、镶嵌、彩绘、雕填、堆塑等多种技法。漆画中没有白色颜料,他便巧用敲碎的鸡蛋壳来呈现白鹤羽毛的洁白;为追求漆性的神秘效果,他大胆使用漆粉、金、银等材料,让作品呈现出丰富的层次感和独特魅力。

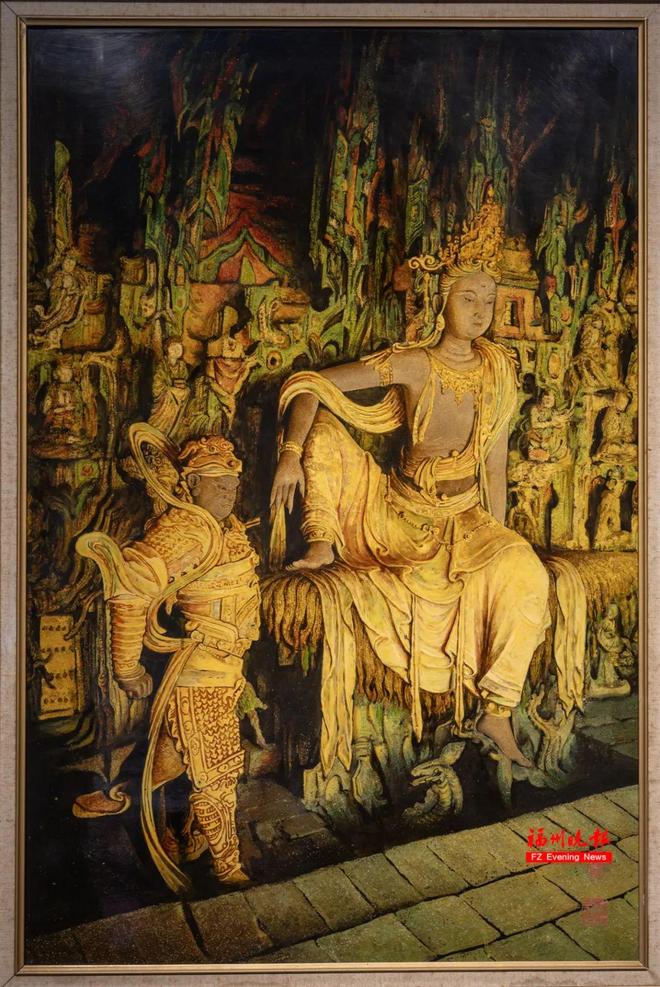

郑崇尧珍藏不售的一幅作品,用了金、银等材料并彩绘上漆。

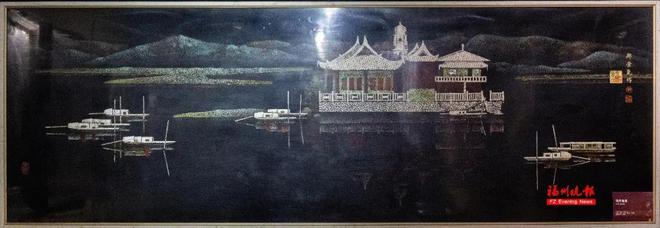

郑崇尧在漆画艺术方面成就斐然,创作了100多幅漆画作品,曾参加人民大会堂福建厅、台湾厅室内装饰漆画《古田会址》及《孔雀百花》的设计制作。他的作品在各项专业赛事中屡获大奖,被广泛收藏。其中,《武夷风光》《鹭岛风光》被福建会堂收藏,《明月叠影》被福建省美术馆收藏。

除了个人创作外,郑崇尧还致力于漆画技艺的传承。他常说:“来者即是客,只要想学漆画,我都会教。”如今,他带的40多名学生中,最大的已78岁,最小的30多岁。

《武夷风光》

《明月叠影》

“漆髹敦煌”的推动者

日前,记者在工作室见到郑崇尧时,他正忙着为新作《月牙泉》推光。他介绍,漆画作为一门独特的艺术,制作过程是十分繁琐、缜密的,需要画稿,再把画稿定位于漆板,并准备材料、局部施工等。其中,仅罩漆、粗磨就要重复十几次,而推光则需要手磨,工作到最后常常是双手血迹斑斑。

郑崇尧给新作《月牙泉》推光。

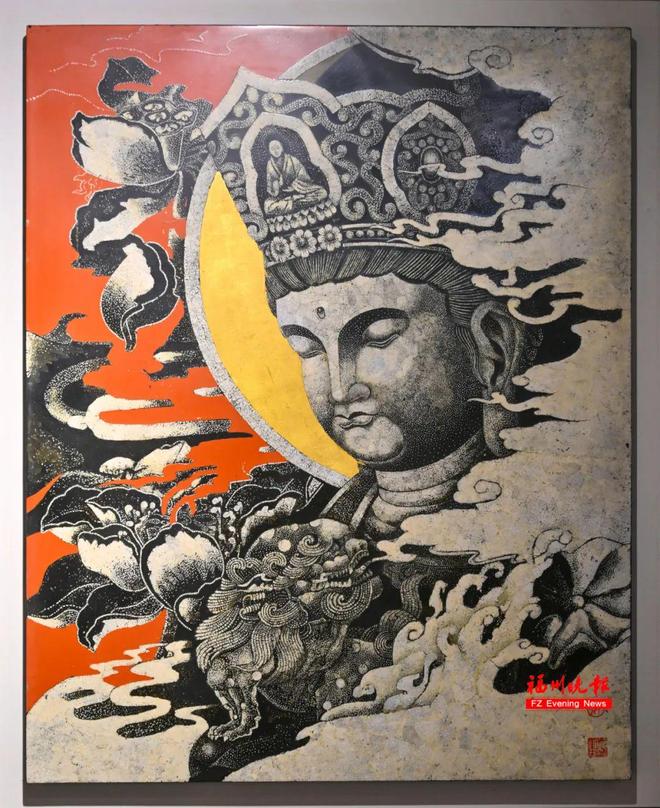

“这2.2米×2米的三屏屏风,是我2024年历时6个月零20天创作完成的。”郑崇尧介绍道。在工作室里,记者见到了他参加上个月漆画艺术传承展的4件作品之一的《敦煌飞天》。

“我的漆画飞天色彩艳丽、画面生动,尤其中间这幅,更具现代感,人物皮肤用了真银,可永不褪色;裙子用了真银和漆的结合,很飘逸。展出时大家都说漂亮,纷纷与它合影。”

郑崇尧和他的作品《郭煌飞天》。

郑崇尧将闽都传统髹漆技法与西北敦煌文化相融合,缘起于2023年。那年,敦煌壁画范画在海峡国际会展中心展出。学生去看了后回来和他说,敦煌壁画很美,古朴、斑驳。

“敦煌壁画是用颜料画的,时间长了,自然会脱落,显得斑驳。而我们漆画是使用漆进行创作,保存时间更长久。学生就建议说,能不能借用敦煌壁画造型,用漆来作画。我觉得可行,便带着他们开始创作。”郑崇尧介绍,他和学生目前已创作了100多件“漆髹敦煌”作品,先后在福州、北京、合肥等地办展。“这次去敦煌办展,是受邀于敦煌画院,说明他们对我们的技艺创新是认可的。”

对于接下来的路,郑崇尧有明确的目标:坚持创作,不休不倦;继续在“漆髹敦煌”创作上深耕。据介绍,8月中旬,他和学生将在海峡艺术馆举办一场敦煌壁画范画和“漆髹敦煌”作品的联展,之后还将去外地办展。

记者 关志杰/文 张旭阳/摄

新媒体编辑 郑锦銮

监制 兰超 王臻

福州晚报新媒体出品,转载请注明出处

关注福州晚报,获取更多资讯

点亮和

转发分享更多人↓↓

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6