林青霞是无数人的梦中女神,但要说林青霞心中的白月光,非这个男人莫属。

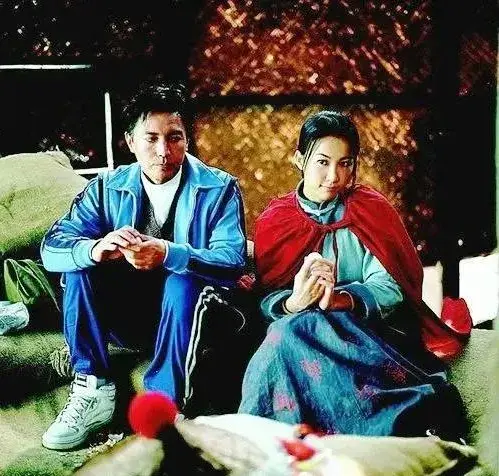

1991年拍《东方不败》时,林青霞经常熬到深夜才收工。

有天晚上,朋友喊她打麻将,她本来摇头说:“明早还要开工,算啦。”

可对方紧接着说:“尊龙也在!”

这句话像按了开关似的,她立马赶去牌桌,坐在尊龙身边打了一整晚的麻将,第二天片场都还是晕晕乎乎的。

1952年的一个清晨,香港一家孤儿院门口突然被一阵婴儿啼哭声打破寂静。

工作人员闻声赶来,发现门口放着一个竹篮,上面盖着粗布,掀开一看,里面躺着一个男婴,孩子的亲生父母没有留下只言片语,只有这个简陋的提篮和一条单薄的被子,成了他们与骨肉最后的联系。

孩子哭得撕心裂肺,小脸也涨得通红,这正是后来成为国际影星的尊龙。

当时,因为香港有政策,收养孤儿能领到微薄的补助金。

这让一位从上海来港谋生,腿脚不便的单身女子动了心思,为了钱收养了他。

这份“母爱”从一开始就带着算计,养母生活拮据,整天为生计发愁,心里的怨气全撒在幼小的尊龙身上。

打骂成了家常便饭,能吃顿饱饭都是幸运,平时只有硬邦邦的面食充饥,偶尔用酱油拌饭就算改善伙食,至于肉腥味,他甚至连闻都很少闻到。

养母把他当作一笔投资,却嫌“回本”太慢,于是就想到抛弃这个“累赘”。

她把他带到火车站,逼他自己上车离开,年幼的尊龙不哭不闹,只是静静站着望向养母,像在问:“你真的不要我了吗?”

或许是那一瞬的不忍,养母还是牵着他回到了破旧的家中。

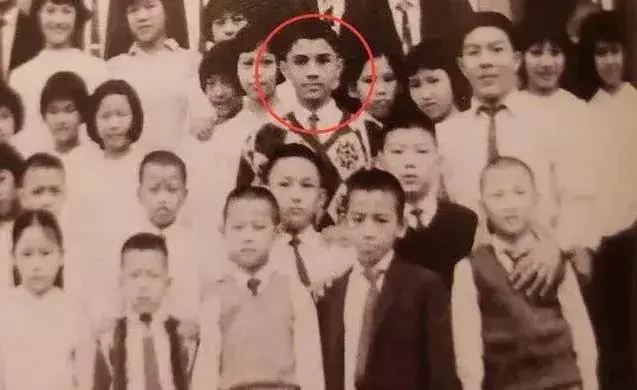

就这样,尊龙在饥寒交迫和战战兢兢中长到10岁,养母把他塞给香港的春秋剧社学京剧。

从此,戏班的硬板床代替了家里的破草席,班主的藤条代替了养母的巴掌。

苦难从未离开,只是换了副面孔继续纠缠这个孩子。

戏班的后台总是昏暗暗的,灯泡上蒙着厚厚的灰,照得人影模糊。

十几个和尊龙差不多大的孩子,挤在这里,没日没夜的训练。

天还没亮透,他们就得把腿架在条凳上压,疼得直抽气也不敢吭声,膝盖上的淤青叠着新伤,竹条抽上去的声音像甩鞭子。

练功服被汗水浸透了又干,白花花的盐渍印在上面,像永远褪不掉的疤。

没爹没娘的孩子在这就是受气的命,吃饭时总有人“不小心”撞翻他的碗,得不到一丁点温暖的他,不止一次试图逃走,但最后的结果都是被抓回来,然后被打的一身伤。

最严重的一次,他被打得只能让好心的裁缝帮他缝了针,这都没让他掉一滴泪,但比拳头更难挨的是那些闲话:

“瞧他那对猫眼睛,八成是洋人丢下的杂种!”

“野孩子也配站戏台?”

这样的生活一直到十七岁那年迎来转机。

他随着戏班去演出,台下一对外国夫妇攥紧了手帕。

散戏后那对夫妇找到后台,女人摸着他因练功变形的指节直掉泪,下决心要带他回美国。

再后来,他捏着机票站在美国的码头上,连海风里的铁锈味闻着都像糖。

就这样,命运几经辗转的尊龙,总算挣脱了枷锁,活出了人的尊严。

初到美国,呼吸着自由的空气,可生活的重担又压了下来。

他不愿仰人鼻息,便咬着牙什么苦活都接,白天在油腻的后厨刷盘子、推着小车卖煎饼,夜里蜷在灯下拼命啃英语单词。

三年汗水浸透字典,当他用流利的英语敲开美国戏剧艺术学院大门时,命运的齿轮终于开始转动。

但是,舞台炙热的灯光不是一般人能承受的,特别是他一个亚洲面孔,尽管李小龙为华人撕开了一道裂缝,但多数人仍对东方面孔嗤之以鼻。

他揣着简历跑遍剧团,冷眼和闭门羹成了家常便饭。

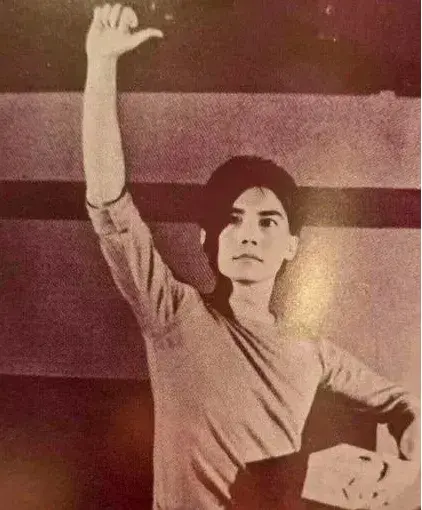

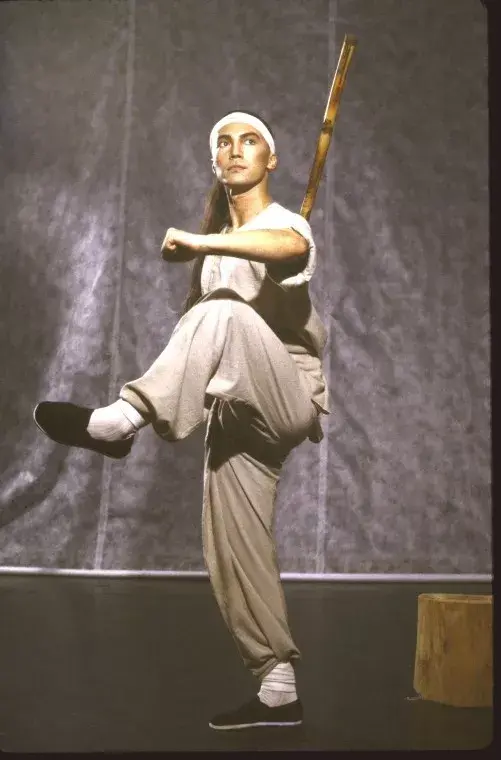

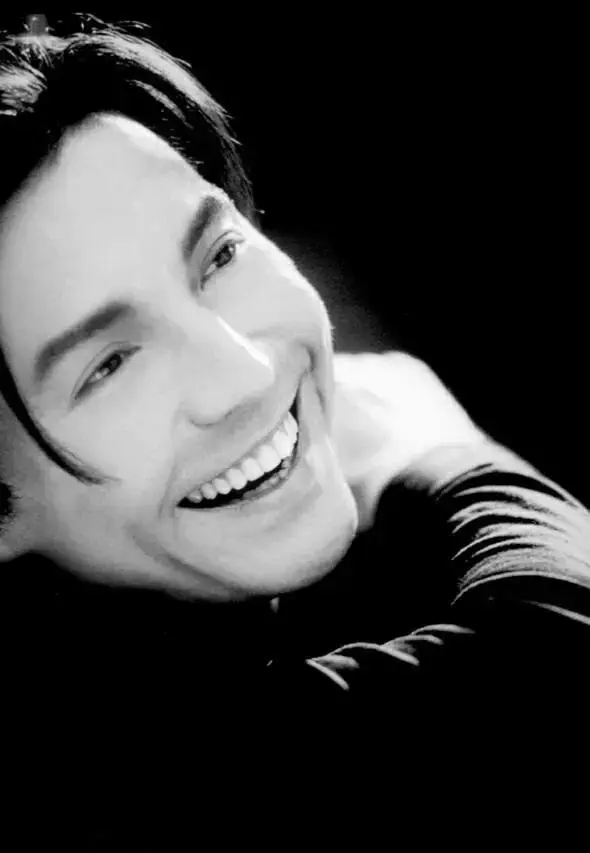

可科班出身的底子骗不了人,翻飞的刀马旦身段、清亮的唱腔、利落的功夫,让他成了百老汇独一份的“刚柔活标本”。

从龙套到主角,他走了八年。

当奖杯在手时,28岁的他不再是孤儿院里那个“野孩子”,他的名字叫John Lone。

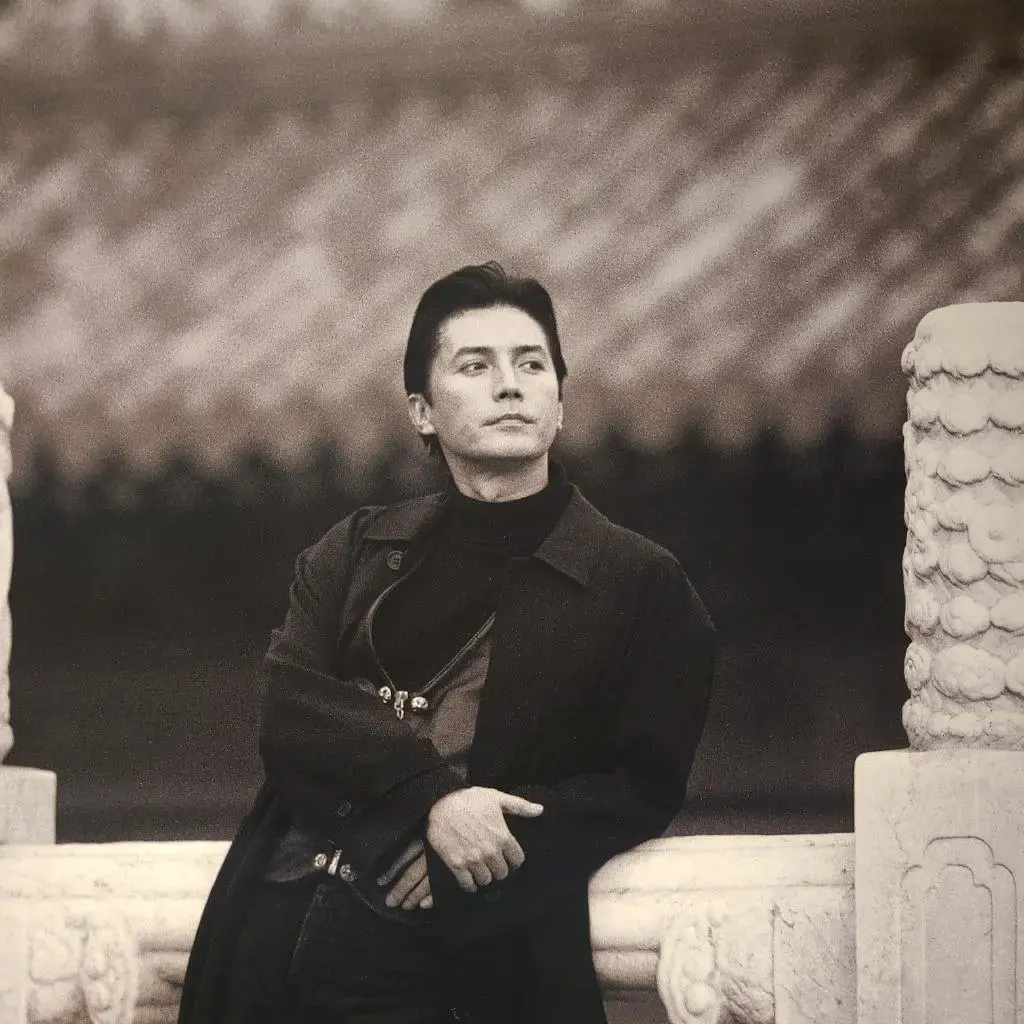

镁光灯下,这条东方巨龙终于腾空而起。

黄美玉看着舞台上光彩夺目的尊龙,心想这人天生就是当电影明星的料。

她便热心地给尊龙介绍各种好莱坞的机会,希望能帮他走上更大的舞台。

而顺利进入演艺圈的尊龙也没有让任何人失望,1984年《冰人四万年》的片场,硅胶面具让他过敏溃烂,他却要求再加一层冰霜特效:“远古人不该有太光滑的脸。”

次年,拍摄《龙年》时,他设计的黑帮老大每次杀人都要整理袖扣,这个细节后来被编入表演教科书。

他说:“所有暴力都该有优雅的仪式感,就像京剧里刽子手也要走圆场。”

凭借该片,他入围了第43届美国电影电视金球奖最佳电影男配角奖,也算是正式敲开了好莱坞的大门。

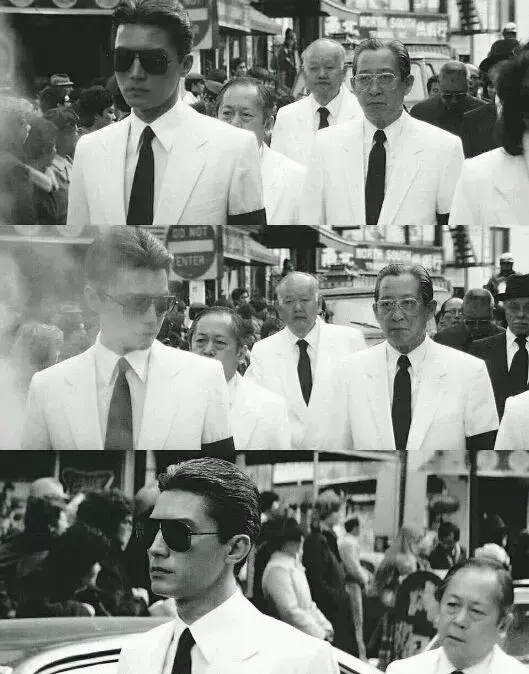

真正让他的演艺事业达到巅峰、一举成名的其实是《末代皇帝》。

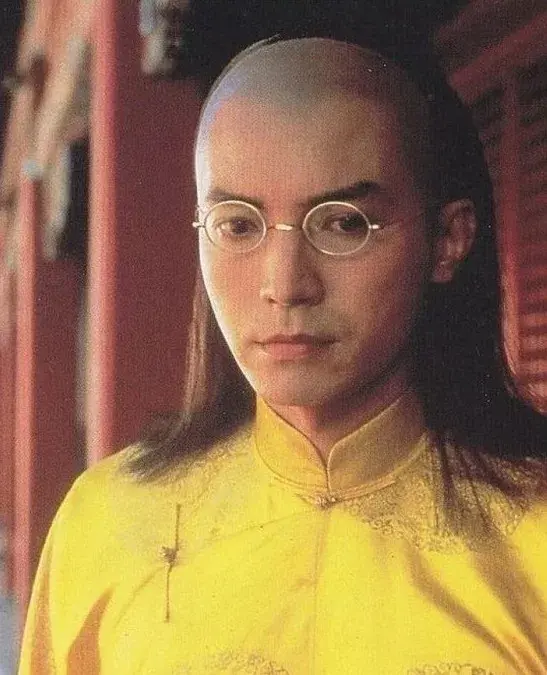

1987年,《末代皇帝》开始拍摄,尊龙被选中饰演溥仪。

凭借出色的演技,从溥仪的青年时期一直演绎到老年时期,他将溥仪复杂的人生经历展现得无可挑剔。

电影一经上映,爆炸级别的反响强烈,也正是凭借这部电影让尊龙在奥斯卡揽获9项大奖及其他知名奖项。

在此之前,好莱坞对华人演员的认知往往局限于功夫片或配角,但尊龙凭借出色的演技和独特的气质,彻底打破了这种刻板印象。

他不仅是第一个拿到外国品牌代言的华人演员,还在全球范围内收获了“亚洲第一美男”的美誉,成为无数观众心中的传奇人物。

更难得的是,他成功跻身好莱坞顶级演员行列,片酬一度达到行业顶尖水平。

在那个年代,能在好莱坞闯出名堂的华人演员大多以武打见长,而尊龙却凭借细腻的表演和深厚的艺术修养,证明了自己不仅仅是一个“打星”,而是一位真正的演员。

这个成就,至今仍是华人演员在好莱坞难以逾越的高峰。

就在尊龙在好莱坞市场星光璀璨、邀约不断的时候,他却做出了一个让许多人意外的决定:放弃国外大好的发展前景,回国发展。

为了这个决定,他不惜自降片酬,推掉了好几部唾手可得的好莱坞大片,一门心思就是要回国。

然而,理想很丰满,现实很骨感,回国后的尊龙,事业发展并不像他当初想象的顺利。

《霸王别姬》当年选角时,尊龙其实是张国荣最有力的竞争对手,甚至一度是这个角色的热门人选。

他对这个角色的理解和渴望是旁人难以体会的,另一边陈凯歌为这个角色伤透了脑筋,尊龙和张国荣都是大热门人选,两个人各有各的好,但思来想去,他觉得尊龙的外形虽也俊美,但跟程蝶衣那种骨子里透出来的阴柔比起来,还是稍显硬朗。

就因为这个小小的“差别”,尊龙错过了这个好多人都觉得简直是为他量身定做的经典角色。

好在,很快他就等来了另一个重要的角色——《蝴蝶君》中的宋丽玲。

这个角色,某种程度上,似乎比程蝶衣更贴合他传奇般的人生。

片中他饰演一位散发着浓郁东方气息的京剧名伶,那股子妩媚与坚韧并存的气质,被他演绎得淋漓尽致。

以至于不少男性观众在看完电影后都忍不住感叹:“多看一眼都会爱上。”

然而,备受瞩目之后,迎来的不只有赞许,还有莫名的谣言。

关于错失《霸王别姬》的原因,坊间流传着另一个版本,说是因为尊龙参演有一个硬性要求,就是必须带着自己的狗一起回国,而且要一起坐头等舱才能放心。

这个在他看来或许只是出于对爱犬的牵挂和习惯的要求,在旁人眼中却成了“无理取闹”。

霎时,国外的粉丝冷嘲热讽,说他当初执意回国是自找苦吃,国内把他当成闲来无事的八卦话题,成了他们口中“被狗毁了前程的演员”。

面对这些闲言碎语,尊龙什么都没说。

后来,他接拍了农村题材的电影《自娱自乐》,为了演活这个地道的农民角色,他直接住进了村里,和乡亲们同吃同住,一起下地干活,还推掉了杨澜访谈和CNN这些大媒体的采访邀约,把所有心思都放在了角色上。

可谁能想到,这样的专注反倒成了别人口中“耍大牌”的把柄。

就这样,在种种争议和误解之下,这位曾经在好莱坞星光熠熠的国际巨星,在国内的发展道路上步履维艰。

他没有像其他明星那样配备庞大的经纪团队来为他打理事务、应对公关危机,身边只有一个助理相伴左右。

他曾无奈地坦言:“我不是特别会做人,我没有家,没有父母,没有名字,没有读书,没有童年,人与人之间的关系我不懂。”

或许正是这份在人情世故上的不够圆滑和通透,让他在复杂的娱乐圈中屡屡碰壁,最终败给了那些他所不擅长的规则。

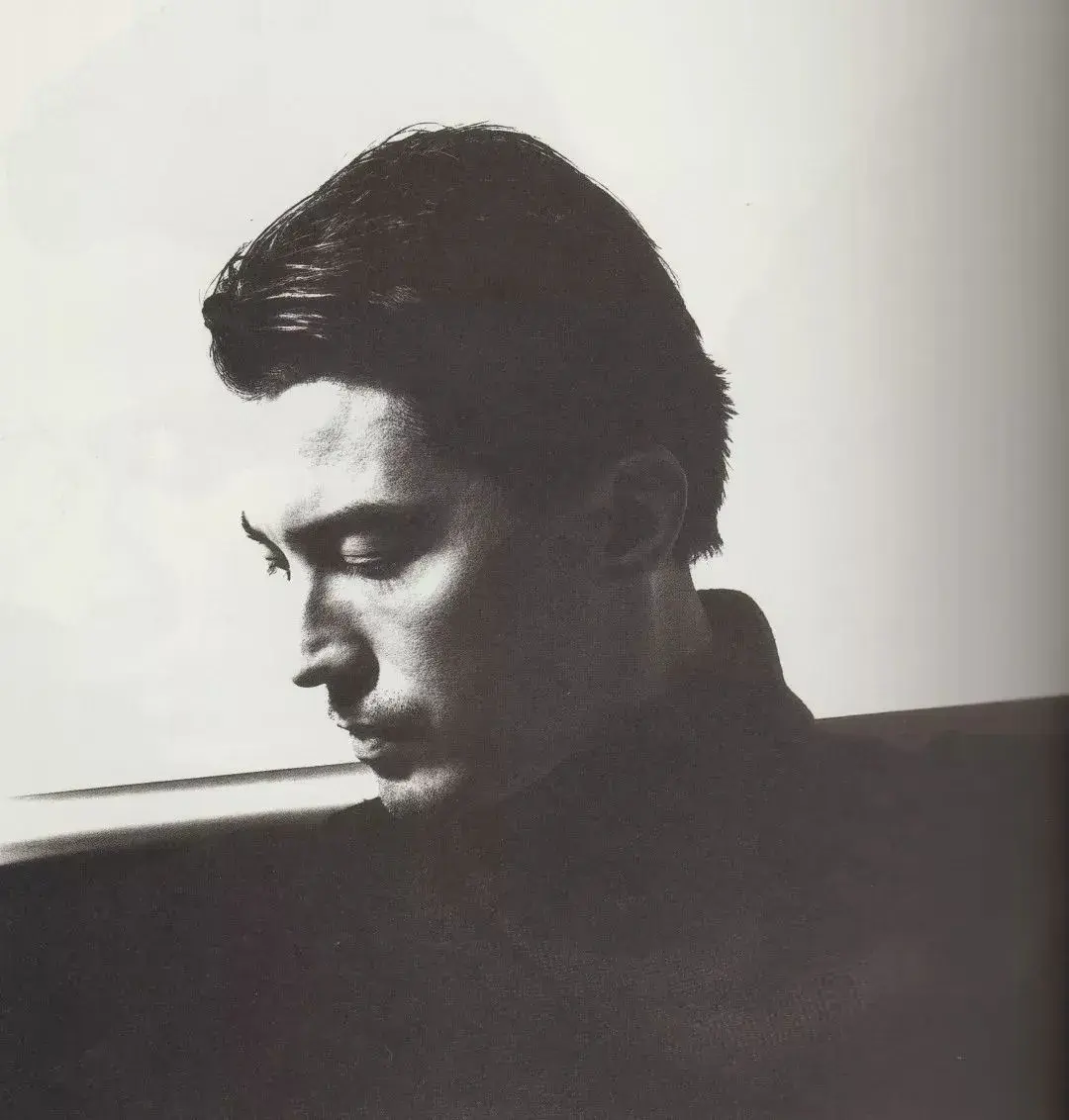

2007年,在经历了事业的起起落落和种种非议之后,尊龙选择了息影。

他的退圈,像一颗流星划过中国影坛的天空,留下了璀璨的光芒,也留下了无尽的唏嘘与感慨。

远离了喧嚣的娱乐圈,他去到加拿大,重新过上了低调而平静的生活。

邻居并不知道这个老人曾是奥斯卡评委,只记得他总说:“鸟比人懂礼貌,它们吃完会唱歌道谢。”

这句话,听起来让人心疼他。

是啊,用尽了前半生的力气,只是想过上安稳的日子,可到头来,还是落得一身的疲惫和风霜。

似乎从他来到这个世界的第一声啼哭开始,“孤独”这两个字,就成了他生命底色里抹不掉的一笔。

但善良的人永远不能像别人对待自己一样的对待别人。

记者曾问过尊龙一个问题:“你有了今天,最要感谢的人应该是自己吧?”

尊龙却说:“我有了今天的一切,最要感谢的人是我的养母,要是没有她当年的收养,我或许不在人世了。”

所以,在多年之后,尊龙又回到了国内寻找养母,给她养老送终。

因为自己坎坷的出身,他心里总揣着一份特别的柔软,他一直默默捐助山区的孩子,支持办学,想把这份没能得到的爱,分给那些和他童年一样无依无靠的陌生孩子。

说起来家乡,在这里的记忆可能多数都带着伤害和苦楚,但很奇怪,他始终深爱着故土,国内发生的新鲜事,他常常挂在嘴边念叨,只要有机会回来,他总喜欢在老旧的街巷里走走转转。

有人曾问过他:“如果有一天离开,你想在墓碑上留下什么话?”

他沉默片刻,轻轻摇头:“我不会立墓碑,也不需要墓志铭。”

他的童年,是香港小巷里冷掉的酱油拌饭,是养母暴怒时落下的棍棒,是站台前被抛弃的茫然眼神。

少年在戏班倒立出的汗渗进青砖缝里,师父的责骂和同伴的嘲笑扎进皮肉,连一张全家福都是奢望。

而今,没子女、没伴侣、没亲人,只有一只狗陪伴......

他的一生就像是一片落叶,始终飘零,极致孤单。

可回看这一生,从儿时那份难以承受的孤独,到晚年这份自在安然的独处。

渐渐淡出人们视野的尊龙,似乎也找到了与内心和解的生活了。

来源:环球旅行

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6