本文字数虽多,但读起来毫不费力!

商务君按:纪录片《但是还有书籍》第三季正在热播,这一季道出了更多出版业的“扎心”真相:深度阅读式微,书店经营困难,“劣币驱逐良币”……内容依旧好哭,但也不乏幽默到满屏弹幕都是“哈哈哈哈哈”,有时看着看着还会震撼到起鸡皮疙瘩,这一季到底讲了哪些故事?商务君陪大家一起追更~

时隔3年,纪录片《但是还有书籍》第三季在观众的热切期盼中低调回归。

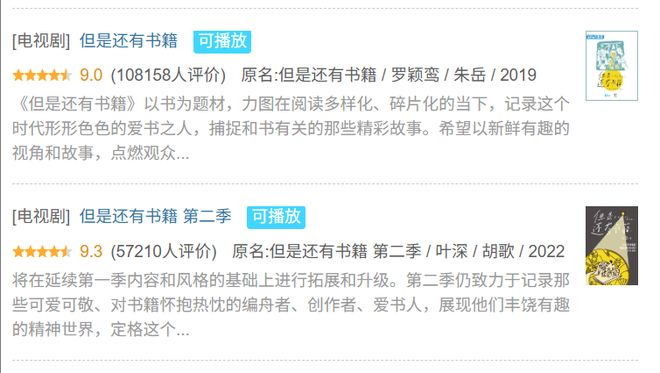

《但是还有书籍》由哔哩哔哩和北京小河文化传媒有限公司联合推出,自2019年首播以来,该系列凭借对出版行业与阅读文化的细腻观察,成为现象级文化作品。前两季豆瓣评分均超9.0分,口碑爆棚。

《但是还有书籍》前两季豆瓣评分(截图自豆瓣)

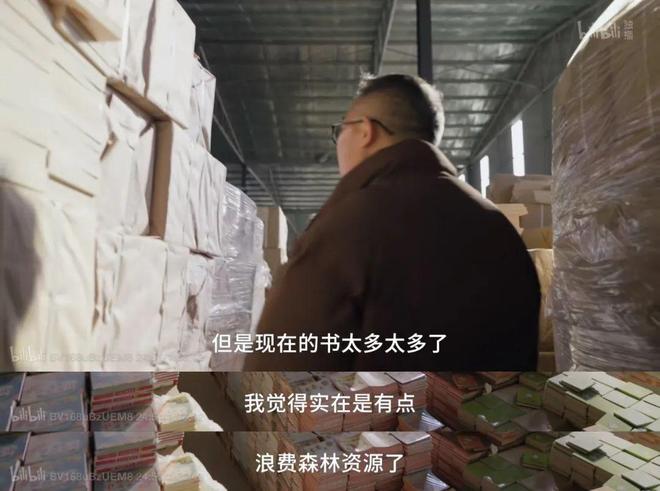

第三季在延续前两季对图书和人文精神深度探索的基础上,以更开阔和锐利的视角,直面图书行业的困境。“现在的书太多了,有点浪费森林资源了”,这句令出版从业者感到“扎心”的话,是纪录片中中图网金牌淘书人杨兆面对堆积如山的库存书时发出的感慨,也是商务君的同事在安利该片时引用的金句。太有共鸣了,于是商务君果断充值B站大会员,从第一集开始追起。

第一集《书海逐光》

第一集聚焦盲文出版与阅读,为观众呈现盲人世界里的“但是还有书籍”,讲述书籍对于他们⼈⽣的意义。

中国盲文出版社盲文校对员史然

患有先天性青光眼的史然,12岁失明后变得沉默孤僻。直到学习了盲文,她找到了和世界交流的方式。《钢铁是怎样炼成的》《家》《春》《秋》《巴黎圣母院》……史然在小说中获得了在现实中得不到的情感慰藉。

大学毕业后,史然和大多数盲人一样,干起了按摩,但她一直在尝试其他出路。一次偶然的机会,史然考入中国盲文出版社,成为一名盲文校对员,虽然工作中充满挑战,但她乐在其中。史然希望校对的每一本书,都能成为盲人走向更广大世界的阶梯,为他们带来更多的人生选择。

中国盲文图书馆副馆长何川

何川3岁时双目失明,到了上学的年纪,同龄的孩子都去学校了,他却没法儿上学。有时何川会去学校教室窗前听学生们读课文。9岁时何川开始上盲校,学校图书馆引领他进入一片全新的大陆。在书中见识到世界广大的何川,不甘心走大多数盲人仅有的那几条路,他想走向更自由的未来。

于是,何川选择进入长春大学攻读中文专业。中文专业要求大量的阅读,当时针对视障人士的阅读资源有限,何川便和明眼人同学“以歌换书” 。大学毕业后,何川进入中国盲文出版社,成为一名盲文校对员。1997年,为了多读点书,何川花6000块钱买了一台电脑。2001年,作为社里唯一会使用电脑的盲人,何川被选入出版社的软件开发小组,和同事们一起开发了一款读屏软件以及一款可以随身携带的听书机,这两款产品给盲人阅读带来了革命性的改变。

从盲文书、读屏软件到听书机,当年蹲在教室窗外听课的何川,仍然在继续探索盲人自由阅读的更多可能。

民谣歌手、诗人、作家周云蓬

第三位主人公大家应该比较熟悉,他是民谣歌手、诗人、作家周云蓬。9岁就失明的周云蓬痴迷于阅读,他反复阅读盲校里仅有的唐诗宋词,拼命寻找其他各种方式读书。周云蓬立志成为作家,1991年,他如愿考入长春大学中文系,度过了四年“以歌换书”的美好岁月,但毕业后却找不到工作。

1995年,周云蓬带着600块钱和一把20块钱的吉他,开始了在北京卖唱的生涯。在过了10年颠沛流离的生活后,周云蓬终于从小众音乐圈走进大众视野,那些曾经反复阅读的唐诗宋词、文学经典,回流进他的音乐,化为他独特的人文民谣风格。2011年,他以一首《不会说话的爱情》获得人民文学奖·诗歌奖。

从早年穷困时流浪过大半个中国的吟游,到有余裕前往耶路撒冷、瓦尔登湖、伊斯坦布尔,周云蓬始终在阅读中认识世界,又在旅行中印证阅读,并将旅行中的经历写成《绿皮火车》《行走的耳朵》等书。

阅读和行走成为周云蓬改写命运的笔、照亮他度过茫茫黑夜的光,如今,他也希望将这份光亮带给更多人。

从2013年起,周云蓬联合何川所在的中国盲文图书馆等机构,共同发起盲童夏令营,为这些失去光明的孩子,在阅读中点亮一盏灯。

这一集的观后感是“哭笑不得”、笑中带泪。落泪是因为心疼他们在工作和生活中的诸多不易,也感动于即便会面临种种困难,还是在追求阅读、追寻理想,热爱生活,不屈服于命运。他们风趣幽默的谈吐,以脱口秀式的语言消解人生的苦难,又会让你在流泪的同时忍不住开怀大笑,弹幕时不时就会飘来“哈哈哈哈哈”。

第二集《写作的理由》

这一集的主人公是三位不同地域、⾝份和命运的写作者,围绕她们⽣命中重要的⼏本书,探寻各自写作的理由。

作家黎紫书

马来西亚华语作家黎紫书,因长篇小说《流俗地》被中国大陆读者所熟知。2021年在中国大陆出版至今,《流俗地》销量已达25万册。

黎紫书从小阅读中国古典文学、 武侠小说,并且很早就展现出中文写作的天赋。24岁时,她以一篇《把她写进小说里》,获得马来西亚民间最重要的华文文学奖“花踪文学奖马华小说首奖”,在文坛崭露头角,此后又连续多届获奖,成为“花踪文学奖”设立以来获奖最多的作家,被称为“马华文坛上最大的传奇”。

穷困苦闷的家庭塑造了黎紫书独立要强又孤僻自闭的性格,中学毕业后,不喜欢校园生活的她选择去打工,后又因为想从事中文书写工作,进入马来西亚最大的华文报纸《星洲日报》工作,一路做到高级记者。直到当记者的第13年,她开始思考自己真正想做的是什么。此后,黎紫书开始在全世界迁徙旅居。

多年的旅居生活,给了黎紫书局外人的视角,她得以更敏锐地观察和感受家乡的事物,多年来酝酿的长篇小说《流俗地》也应运而生。没有读者印象中马华文学的魔幻现实主义,也放弃擅长的华丽文笔和刻意炫技,黎紫书只想为一群再平凡不过的人写一部好看的小说,而她也相信自己做到了。

作家范雨素

很多读者熟悉范雨素,是从让她一夜爆火的文章《我是范雨素》开始的,之后出版的首部长篇自传体小说《久别重逢》,让这位素人作家在文坛有了一席之地。

在作家身份之外,范雨素还是一名家政工,靠写作出圈,完全是“误打误撞”。12岁沉溺于冒险小说的范雨素,只身出走到海南。可现实远不像小说那般浪漫,她只好回家,但迎接她的是异样的眼光。20岁那年,她又一次踏上了冒险的征程。命运并没有垂怜这位女冒险家,北京的理想之火迟迟未燃,而婚后生活又像她小说中的地狱世界一样黑暗可怕,于是她再次选择逃离。离婚后,范雨素带着两个年幼的女儿在北京做起了育儿嫂。朝不保夕的生活时常让范雨素感到恐惧,在那些至暗时刻,自童年起陪伴她的书,再一次给了她勇气。

因写作出名后,范雨素过着上午做零工,下午读书写作的生活,日子比全职做育儿嫂时还要窘迫些。生活并未因此变得轻松,那为什么还要写作?

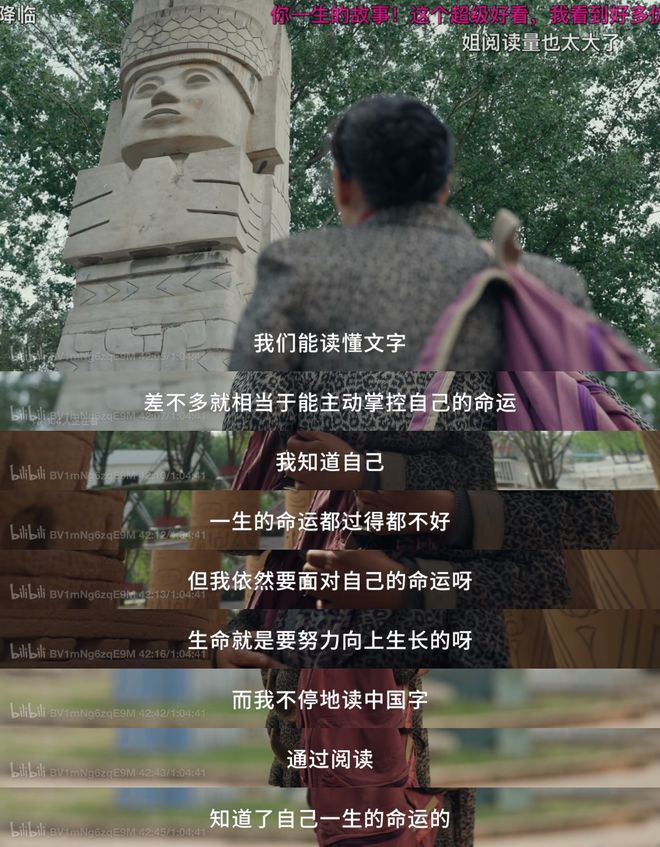

“文字是有神性的,我们能破译文字,我们能读懂文字,差不多就相当于能主动掌控自己的命运。我知道自己的命运不好,但我依然要面对自己的命运,生命就是要努力向上生长的。”范雨素说。

作家林白

作家林白的童年是在孤独和恐惧中度过的,她也因此变得害怕说话,甚至害怕和母亲交流。于是她开始写日记,最初的文字就是这样从黑暗中爬出来的。

1977年,林白以全县第一名的高考成绩被武汉大学录取。毕业后辗转多地,最终落脚北京。她的社交障碍、焦虑型人格都注定了这是一场血肉模糊的成长。好在还有写作。最终,她将这30多年的经历,写成带有自传色彩的小说《一个人的战争》。这本书成为当年大胆、先锋、私密写作的代表性作品。林白成名了,但毁誉参半,她也因此下岗。

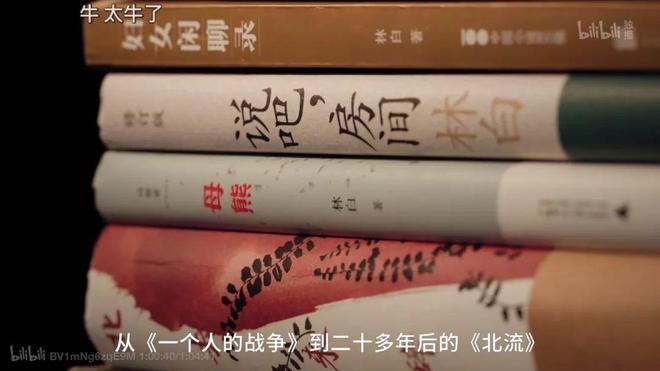

压力与痛苦造就了作家,在这个阶段问世的《说吧,房间》中,她以主观视角写出女性流产过程,替女性声讨鸭嘴钳不可言说的暴力。2000年,一次田野调查把她从纸上解救出来,她开始关注他人,完成了《妇女闲聊录》的书写,找到了工作,也开始结交朋友。随着生命的开阔,林白迎来她写作生涯的一本集大成之作《北流》。

从《一个人的战争》到20多年后的《北流》,林白一直在寻找一个避难所,故乡不是,异乡也不是,最终她发现那个避难所是写作,是一直写作的自己。

女性存在于这个世界,可能天然就会面临独特的困境,来自传统观念的、原生家庭的、母职赋予的,女性写作者以文字抵抗命运中的漂泊、 不公、 恐惧,与世界对话、寻找自我价值。她们勇敢剖开自己内心的幽暗,讲述那些鲜有人说的疼痛与挣扎,让我们得以从女性独有的视角看待这个世界,她们的成长经历也带给更多身处困境的女性力量和觉醒意识。

第三集《词语摆渡人》

本集聚焦翻译领域的多元题材,延续前作对“文字桥梁”的探索,同时拓展至非虚构文学、意大利文学及俄罗斯文学等新领域。

译者、四川外国语大学教授陈英

意大利语教授陈英是“那不勒斯四部曲”的中文译者,凭借传神而极具感染力的翻译风格,吸引了无数中国读者。

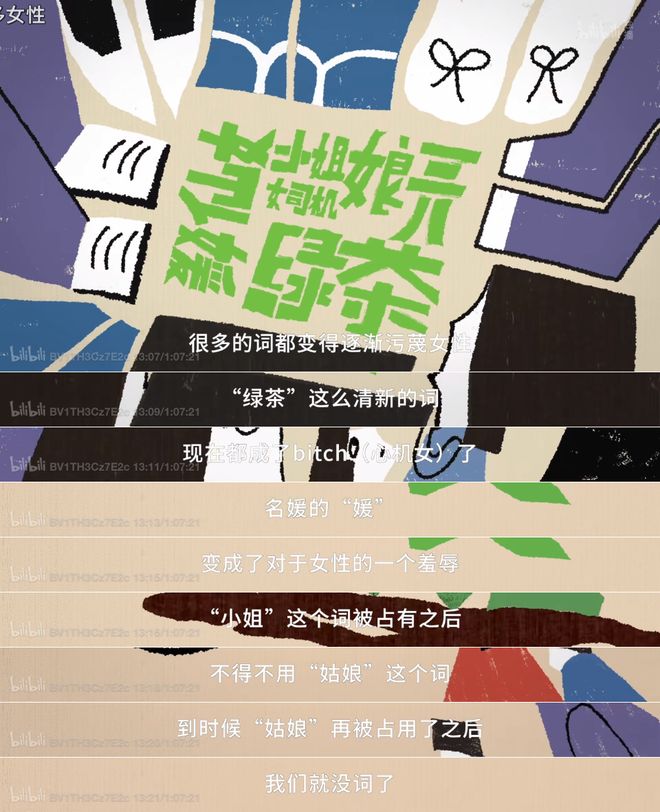

在翻译“那不勒斯四部曲”的3年中,陈英找到了女性叙事的声音,也看到了更多女性处境。她从译者的角度,在公共空间中展开了一场词语争夺战。

通过翻译,陈英为读者传递了力量,而翻译也在陈英险些失控的人生里,成为一个坚实的支点。陈英说,那不勒斯的故事可以无限延续,因为总会有一个没有任何资源的孩子,偶尔在书架上拿到一本很破的书,开启他的人生之旅,这也是小说真正的力量所在。而她自己拿到的那本书,是词语与声音的探寻。

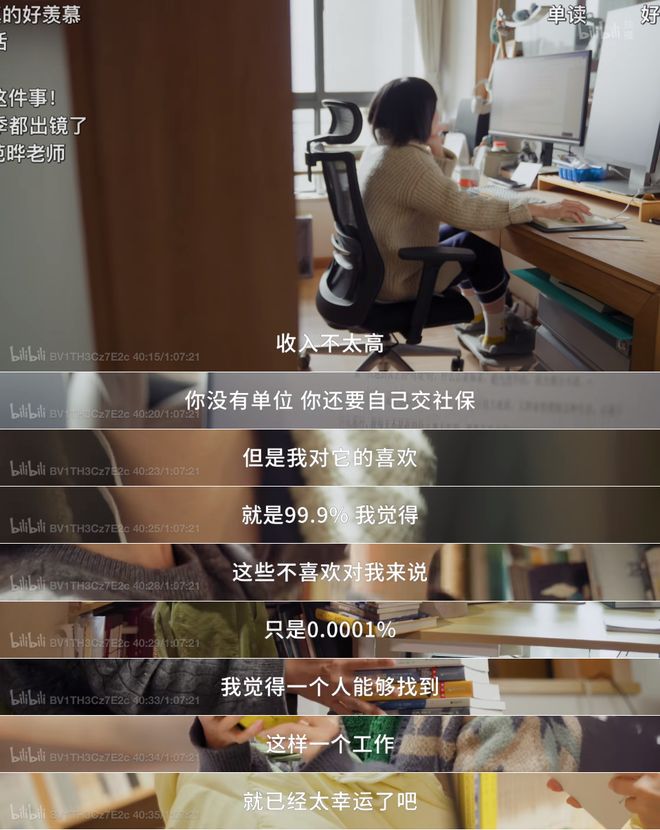

译者何雨珈

2018年,随着《鱼翅与花椒》的出版,译者何雨珈被更多人知道,从此开启了一段美食的翻译之旅。这些美食书籍,均出自英国美食作家扶霞·邓洛普之手。中文版《鱼翅与花椒》畅销20余万册,何雨珈以鲜活贴切的译笔,为中文世界创造了扶霞之声,也成为扶霞的御用中文译者。这场中国味道的合作,延续至2024年的《君幸食》。多年来,扶霞与何雨珈的默契配合,译文的流畅自然,几乎让人忘了这些书是翻译作品。

从英语老师到自由译者,何雨珈翻译了超过1000万字的作品,这些文字构成了何雨珈生活的支点,母亲曾经对何雨珈人生选择的质疑,也在多年后变成了骄傲。

翻译家刘文飞

刘文飞是俄语文学的重要译介者,他以富有节奏感的译笔,将布罗茨基、茨维塔耶娃、帕斯捷尔纳克等人引入中文。2015年,刘文飞因翻译成就获得“俄罗斯人民友谊勋章”。

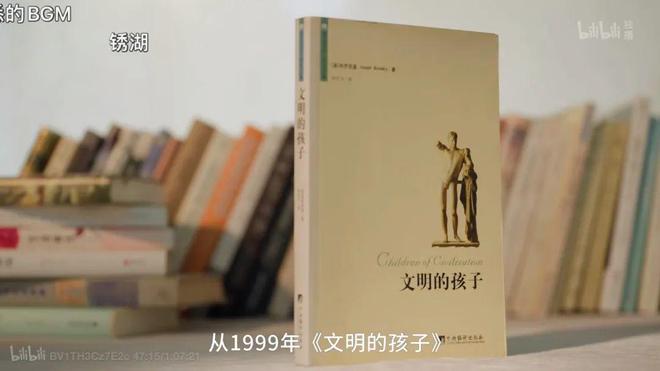

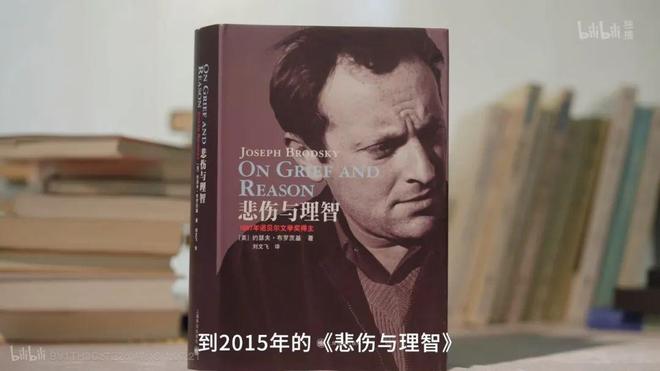

1977年,刘文飞考入俄语专业。俄语课本成了他初次翻译文学的入口。在社科院工作期间,他遇到了一个贯穿他翻译生涯的重要名字——约瑟夫·布罗茨基。以1987年诺贝尔文学奖授奖辞为起点,刘文飞开始了翻译和研究布罗茨基的旅程。从1999年《文明的孩子》,到2015年《悲伤与理智》,他的译作不经意间推动了中文世界横跨30余年的“布罗茨基热”。

几十年来,刘文飞在翻译中与诗人同行,少年时仰望的文学高山,也在一字一句的跋涉中成为他日常的风景,这场寂静而充满张力的对话仍在继续。

常常接触引进版图书的小伙伴一定有这样的感受,如果翻译得很糟糕,比读原著还难懂。翻译不仅仅是一项技术活,更是一种文化传承与交流的使命,每一个精准的词语背后,都凝聚着译者对文学的热爱和对沟通的渴望。好的译者本身就是好的写作者,同时还要熟悉两种语言所在的民族历史和文化。所以看完这一集,着实感佩三位译者的天赋和钻研精神。

第四集《重新出发吧,书们》

当书籍面临被遗忘、被丢弃的命运时,总有一些人默默守护,为它们寻找新的归宿,让这些承载着知识与故事的 “老朋友” 重新出发。本集介绍的就是三位“书籍守护者”的故事。

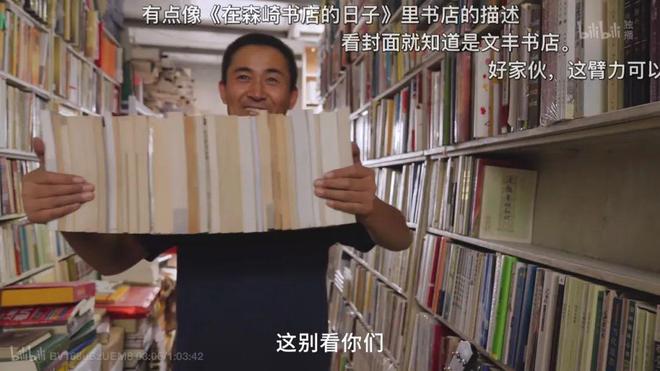

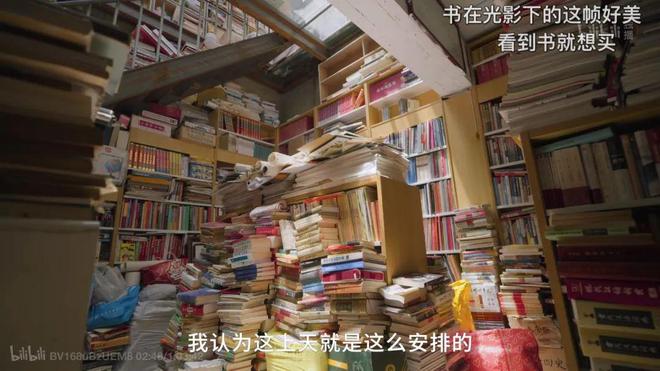

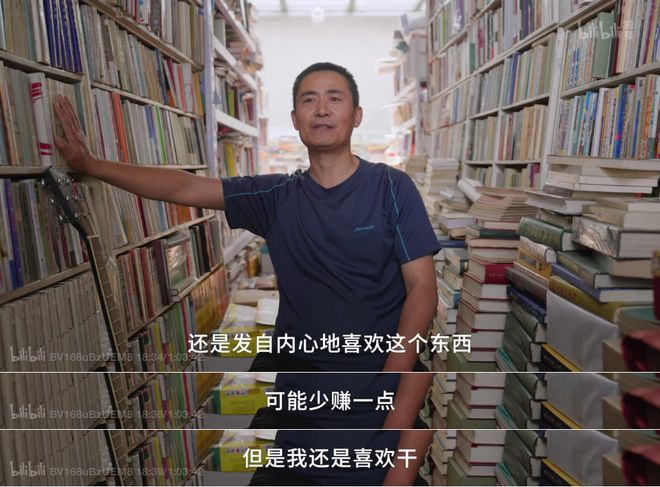

文丰书店主理人老刘

在河北霸州,文丰书店开了近30年,成为很多人眼中的精神地标。书店主理人老刘其实不是霸州人,因一次相亲阴差阳错来了霸州。当时还是小刘的他,因为爱看书,于是就地白手起家摆起了小书摊。

县城里书源少,每周五晚,老刘都会开着小面去北京采购二手书。熬夜进书虽然很累,老刘却乐此不疲。20多年来,他每周往返北京,把搁浅的好书运回县城,为小城持续输送着精神养分。

近几年,文丰书店和所有实体书店一样面临生存困境,老刘不得不把所有旧书挪上二楼,一楼主要卖教辅和文具,并开始尝试直播卖书。早些年,他也有过暴富的机会,却都错过了。他还是喜欢书,他说开书店可能就是他的命。

老刘的偶像是苏州文学山房旧书店的百岁老人江澄波,希望自己老了以后也能坐在躺椅上,守着自己的书店。

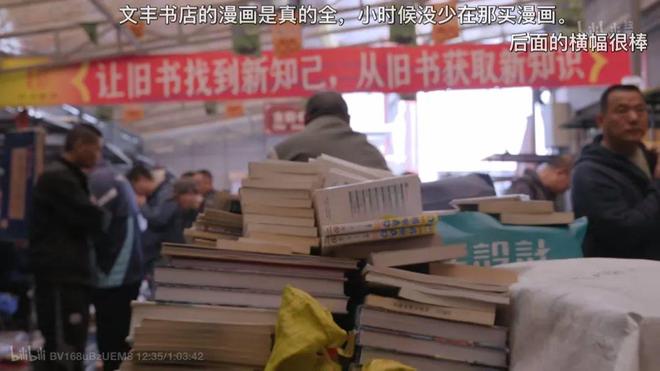

中图网金牌淘书人杨兆

职业书库淘金人杨兆的工作是在库房寻宝,最多时他一年采购的书籍能达到1亿码洋。21世纪初,因出版社改制清理库存,形成大量图书尾货,造就了库存书的黄金时代。杨兆所在的中图网在这一阶段不断扩张,当年的小平房变成近2万平米的图书库房。但2023年的一场洪水改变了这一切。水灾后,中图网迅速推出了加油包图书盲盒进行自救。在读者的帮助下,中图网艰难地存活下来。然而,更大的挑战却是时代的洪流。

为了应对行业的困境,中图网也不得不加入直播卖书的浪潮。不仅要面对图书市场的整体下滑,随着老版精品库存书的出清,淘书人发现好书越来越少。面对图书行业的动荡与不确定,杨兆依然选择坚守自己的路。2024年,三辉图书宣布结业,得知消息后,杨兆第一时间联系了对方。去年,杨兆改为异地办公,他回到南昌老家,那里有一间之前由家人打理的小书店,这个名为“拾得书屋”的地方,为杨兆构建了自我世界,这里的书更体现他个人选书的喜好,尽管等待一位读者可能需要更长的时间。

资深推理编辑华斯比

从业15年的资深推理编辑华斯比,编辑出版过50多本侦探小说。2016年,喜欢研究喜剧和悬疑的华斯比,偶然翻到民国作家赵苕狂写的《胡闲探案》,书里的荒诞与幽默让他眼前一亮。从那时起,华斯比决定开启“中国推理草创期文献私人抢救计划”。

2018年,华斯比裸辞回家,这项抢救计划成了他的栖身之所。积蓄花光后,华斯比回上海做编辑,白天上班,下班后投入《陆澹盦侦探影戏小说集》整理工作。他给自己定下规矩,每天校对两三千字,晚上的校对靠爱硬抗。

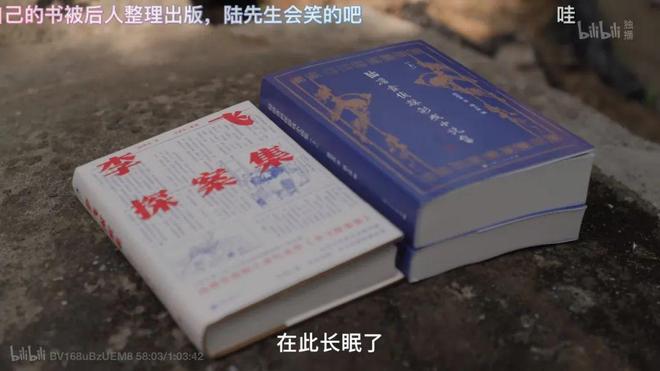

历时5年,陆澹盦作品《李飞探案集》和《陆澹盦侦探影戏小说集》终于被整理出版。当华斯比把成书放在作者简陋的墓碑前时,不禁潸然泪下。

这一集对于出版同仁来说会更有共鸣,明知有些书根本不会有人买,但还是因为觉得它好而收回来,书店里的书越来越多,顾客却寥寥无几;越来越多的好书沦为库存,想要卖出去,就不得不把价格降到谷底;一天的工作结束后已经筋疲力尽,我们是否还有精力将那些被遗忘的经典打捞回来,为文化传承尽一个出版人应尽的义务?

第五集《给万物写说明书的人》

本集讲述三位科普写作者如何在文字或绘画中展现科学的魅力。

植物科学画画师马平

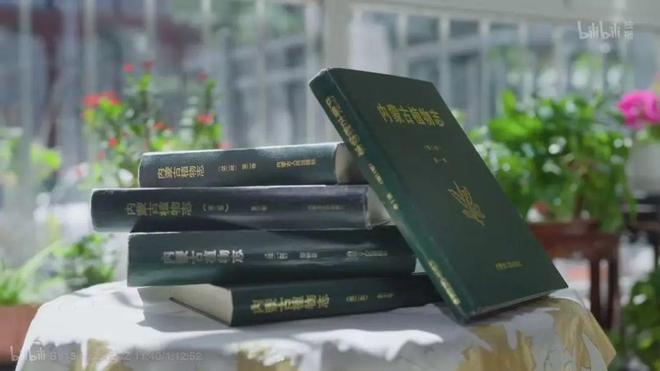

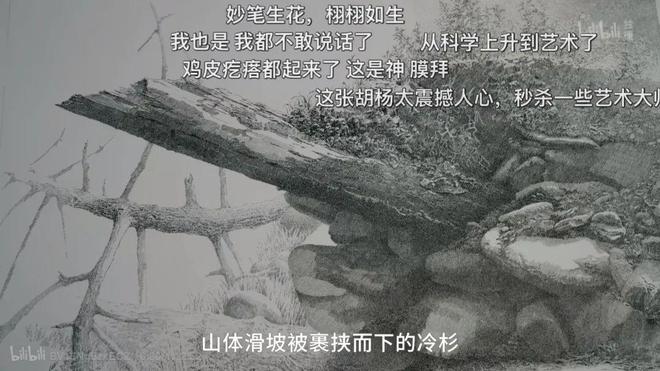

从事植物科学画近50年的马平,绘制过约6000张植物科学画、数十张生态画。这个给植物画了一辈子肖像的人,最初却志不在此。为了协助父亲完成《内蒙古植物志》的绘图工作,马平放弃了梦寐以求的考大学机会。

从1976年到1985年,父子俩和编写组其他成员全身心投入,完成了《内蒙古植物志》第一版。此后的20多年里,他为《香港植物志》《澳门苔藓植物志》等书绘制插图,画出了一生中最好的植物科学画。

5年前,《蒙古高原植物志》又找上了马平。这是全世界第一次系统性地整理蒙古高原这一板块上的植物,因此工作量惊人。随着国内大型植物志陆续完成并出版,植物科学画画师从200多人锐减到不足10人,在整个内蒙古更是只有马平一人。

67岁的马平再次面临抉择,最终他还是放弃了自己热爱的植物生态画,接手了《蒙古高原植物志》的全部绘图工作,是坚守承诺,也是为了给自己的科学画生涯画上一个圆满的句号。

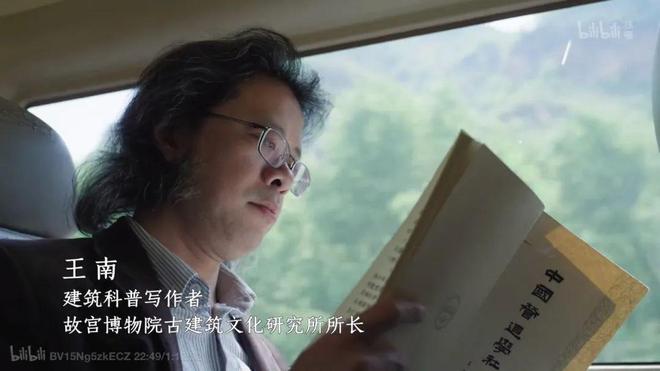

建筑科普写作者、故宫博物院古建筑文化研究所所长王南

毕业于清华大学建筑学院的建筑学者王南,同时也是一位建筑科普写作者。最初他跟绝大多数建筑系的学生一样,一心梦想着成为建筑大师。大三那年,在图书馆中偶然翻到梁思成的《中国建筑史》,彻底改变了他的人生志向。为了致敬梁思成,王南和三位同学一起成立了“新营造学社”,开启了重走营造学社考察路线的中国古建筑学习之旅。

博士期间,他将北京古城保护及城市设计定为自己的研究方向,利用空闲时间跑遍北京古建筑,又以此为契机,参与编写了《北京古建筑地图》《古都北京》,开启科普写作之路。

2013年,读库创始人老六邀请他写一套给大众读者看的“建筑史诗”。为了将深奥的建筑学知识转译给大众,王南“啃”下难懂的资料,搜集大量图像,还自己作画,在建筑史中融入考古学和艺术史。

“建筑史诗”系列

“建筑史诗”系列写了12年,王南刚填完一半的“坑”,剩下一半还需要至少18年时间,另一头他却又给自己挖了一个新的大“坑”——“石窟史诗”系列。尽管耗时耗力,对于评职称也毫无用处,但科普写作带给王南的乐趣却无可替代。

北京天文馆副馆长齐锐

齐锐从小热爱天文,中学时便和家人一起制作望远镜观测哈雷彗星。1988年,齐锐考取了河南省高考第二名,但因为几所高校的天文系都不在河南省招生,他只好选择了清华大学自动化系,但对星空的热爱仍在持续燃烧。在博士毕业并留校任教5年后,他选择离开清华,进入北京天文馆《天文爱好者》杂志,投身天文科普工作。

在向读者科普现代天文学的同时,北京古观象台又引领齐锐进入了古代天文世界。而就在反复观看北京古观象台上的天球仪时,齐锐发现了一个巨大的bug——天球仪上缺失了两个重要星官。当他深入调查之后发现,除了缺失,许多新官还出现了错位。自此,齐锐开始在海量的文献中上下求索,试图破解这个谜团。

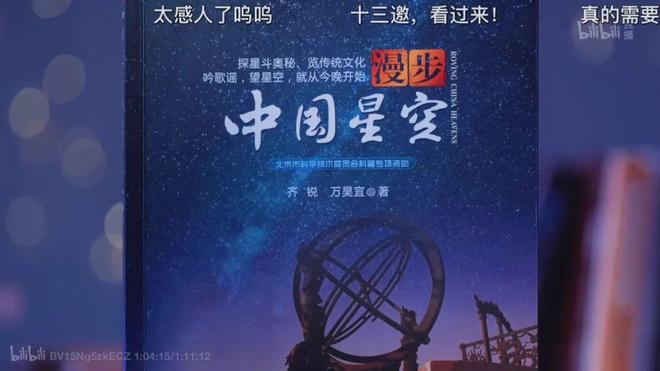

历时8年,齐锐终于完成了283个星官、1464颗星古代坐标和现代天文坐标的对应,整理出了完整的中西对照星表。

2014年,他与搭档万昊宜写了《漫步中国星空》一书,让更多人读懂这门古老的学问。

看完这一集的感受是“虽然不懂这些专业知识,但大受震撼”,居然真的有人可以把一件事情做到极致!第一眼看到马平老师的植物科学画,简直不敢相信这竟是手工绘制的,引用两位网友的弹幕来形容这种感觉最合适不过——“鸡皮疙瘩起来了”“我看到它都感觉我在亵渎它”。

无论是因热爱而主动投身,还是为了承诺、责任、使命而不得不做出选择,能以匠人精神对待自己所从事的职业,真的很酷!

另外,这一集的画面对眼睛极度友好,内蒙古高原上生生不息的草木、古代建筑的大气精巧,浩瀚的星空,都令人感动到落泪。

《但是还有书籍》第三季尚未完结,这场跨越6年的纸页之旅也将继续下去。

前两季精彩看点请戳

*本文图片除标注外,均来自哔哩哔哩

2024年全国出版从业人员收入调查开启!

去年你挣了多少钱?

欢迎扫码参与不记名问卷调查!

分享、在看与点赞,商务君至少要拥有一个

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6