近日

福建省第六批省级非物质文化遗产

代表性传承人名单公布

其代表性项目囊括

民间文学、传统音乐、传统舞蹈、

传统戏剧、曲艺、传统美术等

共计184人入选

上一期

我们一起感受了部分传统技艺的魅力

今天,让我们一起继续走进

“传统技艺”专题

感受福建文化的魅力

感受传承人的精神

从业39年,师从母亲郑凤娇。2011年将技艺带入贵州发展,创立南山婆集团,建成生态食品产业园(贵州省“十四五”重点项目),年产食品超2.6万吨,带动万余群众增收。其团队获专利60余项,企业获评农业产业化国家重点龙头企业。个人创新“草根膳食+生态食品”模式,授徒数十人,主导研发的“南山婆月子鸡”入选“中国名菜”。设立多地非遗展示馆,整理《草药手抄本》等古籍,助力中华膳食文化传承与乡村振兴。

南山婆草根膳食最早起源于清代康熙年间云山村包氏第十一代孙朝远的夫人,人称“南山婆”,在康熙重臣李光地赠送的画谱誊抄本基础上,经过数年采集编绘了《南山婆草根膳食画谱》,并根据不同草根的功效,创制出各种膳食。

根据不同的食材,南山婆草根膳食烹制技艺会有不同的烹制方法,主要是通过对各种植物的根、茎、叶、花果的晾晒、煮、蒸、焖、炒、熬、泡、发酵、研磨、锤等工艺,结合其他食材烹制出具有浓郁的草根香气的草根膳食。

图源:邱大知

从业42年,师从父亲邱光铨。1985年与妻子蒋丽平创办家庭作坊,2016年成立尤溪县土堡米粉加工厂,并加入当地专业合作社,推动传统米粉产业化发展。他在长期实践中总结出科学化制作标准,创新配比,确保米粉口感更佳。培养徒弟20多名,带动台溪乡多个村落发展米粉产业,产品广销全省。多次受邀参加福建省农民丰收节、非遗美食节等展演活动,并在朱子古街等平台推广米粉技艺,坚持无偿授艺,推动台溪乡手工米粉的传承与发展。

图源:邱大知

在尤溪,台溪粉干远近闻名。台溪乡地处尤溪县中南部,平均海拔500多米,属亚热带季风性气候,降水充沛,山中梯田尤为适合种植作为台溪手工米粉制作重要原材料的大米。充足日照和干净的山风,给晒制台溪手工粉干创造了优越的自然条件。

图源:邱大知

经浸泡润米、粉碎、打粉团、煮熟粉团、出条、煮熟粉条,天然风晒而成。长期以来,台溪粉干因具有味香可口、食用方便等特点,受到大家的喜爱。

从业44年,师从父亲张焕材。完整掌握18道古法工序,并创新总结冷泉冷米、乌衣红粬配比等核心技法。任村支书期间带动30余户村民从业。2003年起联合科研机构改良工艺,提升酒质,获国家商标认证。2016年创建450㎡非遗传承所,融合研学、旅游推广黄酒文化。积极承办“千年酒村·醉顶太”旅游节、参与海峡文博会等展演活动,扩大品牌影响力。带徒150余人,其中5人为技艺骨干。

黄酒是我国一大特产,既是我国最古老的酒精饮品,也是世界最古老的酒精饮料之一。黄酒酒精浓度低,酒味醇和,营养丰富,主要用作饮料,还可以作烹调菜肴的调料、中药辅助原料等。

三明黄酒酿制技艺自唐代起沿袭至今,张氏先祖于唐朝末年由中原迁徙至中村乡草洋村定居。张氏先祖用糯米为原料,以莲花峰流出的山泉酿出了御寒饮品——顶太老酒。黄酒酿造技艺长盛不衰,酒香经岁月的沉淀而愈加浓醇,是三明人民在长期生产实践中的集体智慧,是一笔重要的文化遗产。

从业45年,师从高明沏。致力于红边茶技艺传承与创新,2019年建立沙县红边茶文化馆,年均接待游客超5万人次,成为三明农校实训基地。其制作的“宏苑牌”红边茶获中国非遗茶王赛金奖等多项荣誉,推动当地建成2.5万亩生态茶园,年产值8000余万元,带动千余人就业。带徒谢昌福等4人。参与制定行业标准,常年开展茶文化讲座。保存清代《闽杂记》等珍贵茶史文献资料。通过“非遗+旅游”模式,有效促进红边茶技艺活态传承与乡村振兴。

沙县红边茶是沙县独有的茶叶珍品,因冲泡后呈现“绿叶红镶边”的独特外观而得名。沙县红边茶的传统初制工艺主要有鲜叶采摘、晒青、做青、炒青、推揉、烘焙。其中,做青是形成红边茶“三红七绿”和特有香味的一道关键性工序。2022年,“沙县红边茶”制作技艺被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

从清末的万吨出口,到如今的地理标志,沙县红边茶的传奇从未中断。那些关于坚守、传承与创新的故事,都化作了杯中那抹经久不散的茶香,续写着属于新时代的传奇。

从业46年,师从父亲肖长远。完整掌握“冬至砍蔗、三小时熬制、徒手验糖”等18道核心工序。2016年成立将乐县红糖技术协会,发展会员56户,带动185亩甘蔗种植,年产红糖20万斤。通过“协会+农户”模式帮扶16户贫困户,助力乡村振兴,2021年获评三明市扶贫开发先进单位。创新开发姜枣糖、桂花糖等养生系列产品,推动“将乐红糖”获得国家农产品地理标志和三明老字号认证。培养30名学徒,多次参加海峡两岸农展会等活动。

自古以来,糖,便与幸福感紧密相连。三明将乐的年平均气温18°C~20°C,阳光充足,冬夏温差大,具有典型的亚热带季风气候和砂质的土壤结构,十分有利于甘蔗的光合作用和糖分的沉淀,成就了将乐这片质量优秀的甘蔗林,也塑造了将乐独一无二的红糖制作技艺。

图源:绿都三明

不同于我们平时所吃的普通甘蔗,将乐用于制作红糖的甘蔗只有果蔗一半粗细,硬度很大但是格外香甜。制糖的匠人将当天收割的新鲜甘蔗洗净后榨取成汁,过滤之后再用铁锅大火熬制近十个小时。由此,甘蔗汁中的水分快速蒸发,甘蔗中的糖分留在锅中,熬出甜甜蜜蜜的将乐红糖。

右一

从业33年,师从父亲兰长根。她创新“熬浆上浆”工艺,研发富硒豆腐皮等5项专利,推动产品获“福建省老字号”等荣誉。2009年创办嵩溪爱珍豆腐皮专业合作社,带动全县1300多户农户发展产业。2023年全县产量达1.2万吨,产值超2亿元。培养340名学徒,建立6500㎡非遗传承所。通过资金互助等扶贫模式,累计帮助92户农户脱贫。 先后获得了“全国三八红旗手”“全国劳动模范”“全国优秀农民工”等荣誉称号。

图源:清流县融媒体中心

清流县嵩溪镇素有“豆腐皮之乡”美称。嵩溪豆腐皮易吸收,营养价值高,具有香、醇、甜、韧、一煮就熟、食用方便等特点,是高蛋白低脂肪的绿色食品。2009年,嵩溪豆腐皮传统制作技艺列入省级非物质文化遗产代表性项目名录。

豆腐皮制作选用本地种植的“浙春3号”大豆,该品种高蛋白、低脂肪,个大饱满,粒粒金黄,为豆中佳品。经过选豆、去皮、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、熬皮、揭皮、晾干、熬浆、上浆、烘烤、摊晾、包装等多道工序,精心制作成有名的嵩溪豆腐皮。

从业61年,师从父亲叶宝泉。完整掌握传统白茶制作工艺,创新温湿度控制法,形成“花香桂圆香”的独特风味。2000年创办茶企,带动2000亩协作茶园发展。培养李招明等3名市级传承人及20余名制茶师,参与制定《建阳白茶》团体标准。

作为古茶树的起源地与中国茶文化的发祥地之一,南平建阳在闽茶产业中占有重要地位。其中,建阳小白茶宛如一颗温润的明珠,在闽北山林中诉说着跨越千年的传奇。

建阳小白茶的魅力,源于其发源地漳墩得天独厚的自然环境,山水相依、云雾缭绕、土壤肥沃,为茶树生长提供了绝佳条件。独特的自然萎凋工艺也至关重要,不炒不揉,让茶叶在自然失水过程中保留原始风味。

从业38年,师从姚月明。1987年大学毕业后扎根武夷山,专注岩茶传统工艺研究与创新,改良做青与烘焙工艺,开创“轻火功岩茶”的新风格,其“空谷幽兰”系列茶品屡获茶王赛金奖。创办岩上茶科所,主持制定《武夷岩茶冲泡与品鉴》等多项省标,发表学术论文9篇。常年开展技术培训,年授课30余场,推动武夷岩茶技艺传承。

武夷山位于福建省西北部,是首批中国优秀旅游城市和全国茶文化艺术之乡。武夷岩茶(大红袍)为国家原产地域保护产品,其传统制作技艺及习俗主要分布在星村、武夷、兴田、洋庄、吴屯等乡镇。2006年,武夷岩茶(大红袍)传统工艺技能及习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

武夷岩茶的制作可追溯到汉代,武夷岩茶(大红袍)制作工艺流程共有10道工序,即采摘、萎凋、做青、炒青与揉捻、初焙、扬簸、晾索及拣剔、复焙、团包和补火等,环环相扣,不可或缺。其中对茶质起关键作用的是“复式萎凋”“看青做青,看大做青”“走水返阳”“双炒双揉”“低温久烘”等环节。

图源:蒸鸭梨儿

由武夷山独特的生态环境、气候条件和精湛的传统制作技艺造就的武夷岩茶(大红袍)既有绿茶的清香、红茶的甘醇,又独具“岩骨花香”的乌龙茶神韵。作为红茶、乌龙茶发源地的武夷山,与武夷岩茶制作技艺相伴而生的茶俗有浓郁的地方特色,喊山、斗茶赛、茶艺等风俗拥有广泛的群众基础。

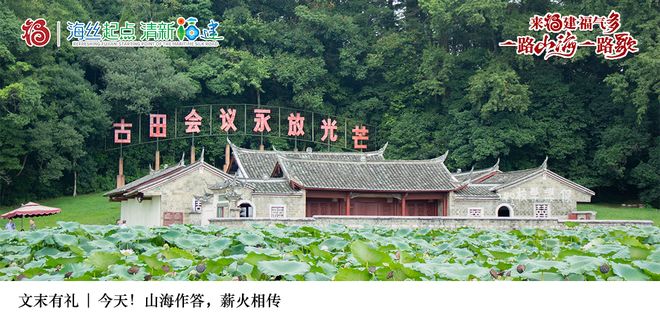

假如你来到福建

会惊奇地发现

这里的光从不曾熄灭

只是换了种方式在烟火里生长

传说中的非遗并不遥远

就在日常里跳动着

它们不是世界文化遗产里的冰冷坐标

而是“活着”的“东方精神”

后面,我们将会继续与各位一起

感受省级非物质文化遗产代表性传承人的“匠心”

品味福建非遗蕴含的历史和文化传承

福建省旅游发展集团

fjlygroup

畅游八闽平台

cybmflxx

厦门文旅

漳州文旅

绿都三明

大武夷文旅

tmp_1258234832

平潭文旅

pingtandao61

四时福建

ssfj2023

转载请标注来源

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6