1939年-1946年,中国营造学社成员梁思成、林徽因、刘敦桢等人在抗战大后方四川,进行了173天的川康古建筑调查。35个县,730处古迹……他们以测绘仪、胶片、笔、纸为“武器”,在战火中展开了一场与时间赛跑的文明抢救行动。

7月26日,由成都市文化广电旅游局指导、成都市美术馆主办、成都市文物考古研究院协办的“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览在成都市美术馆启幕。

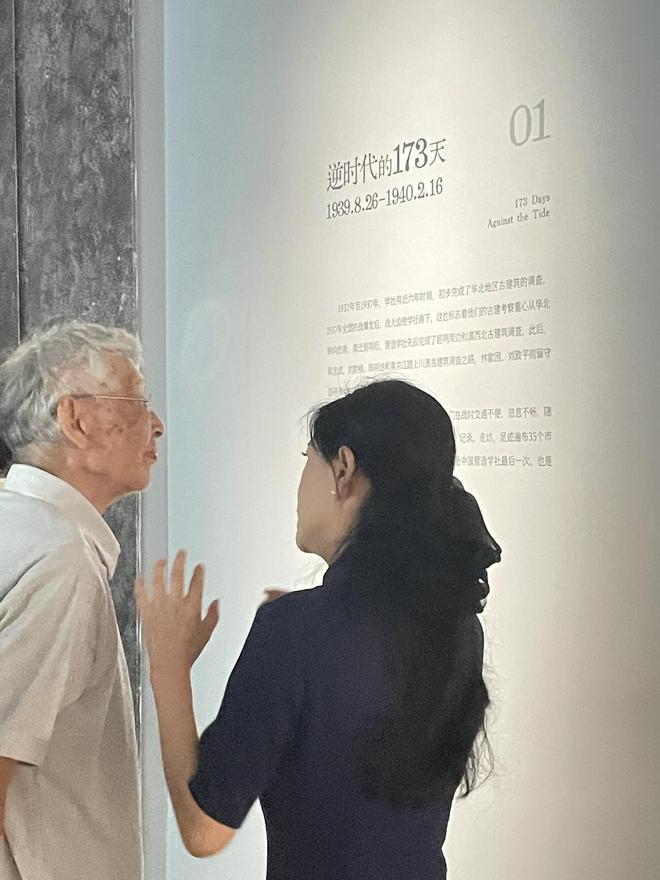

该展览从遗留下的3100余张照片中遴选,首次大规模、系统性地披露了具有代表性的近700张照片、100余份手稿及数字化成果,并用现代艺术手法进行视觉转译,以两大板块——“逆时代的173天”“李庄!李庄!”呈现那段80余年前中国营造学社在四川的故事。

据悉,该展览将持续展出至明年1月。

营造学社后人参观展览:睹物思情,感慨万千

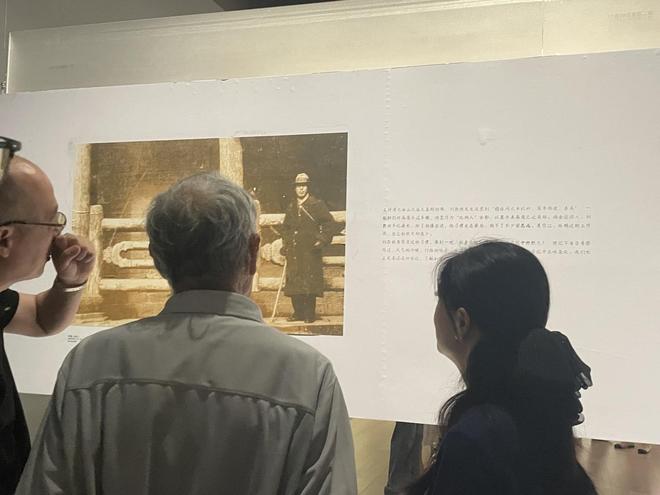

上午,94岁高龄的刘敦桢之子、东南大学建筑学院教授刘叙杰,站在一张父亲当年的照片面前,显得格外高兴:“仿佛又返回到年少的当时。睹物思情,感慨万千!”

刘叙杰(中)凝视着父亲刘敦桢的照片

“他们所经历的困难,大多数人难以想象。”在刘叙杰的回忆里,父亲不苟言笑,全心全意地扑在工作里,仿佛就是为中国古建筑事业而生的。自己记忆中只见父亲笑过两次:一次是听闻抗战胜利,一次是抱着刚出生的孙子。

可以说,这是一个以“刘敦桢之笔”为逻辑叙事的展览。在营造学社考察期间,刘敦桢以日记的方式详细地记录考察经历;而该展览,便是以刘敦桢的《川康调查日记》为线索。走进展览,仿佛随着刘敦桢的步伐,亲历那段艰辛岁月。

成都市美术馆副馆长、策展人肖飞舸向刘叙杰介绍展陈

1939年8月至次年2月,梁思成、刘敦桢带领莫宗江、陈明达等助手,在四川省和西康省(1939年成立,1955年撤销)进行古建筑野外调查。刘叙杰回忆,由于条件过于艰苦,梁思成、刘敦桢等一行四人相继病倒,这是此前从未有过的情况。

那段时间里,他们走访了35个县,调查了730余处汉阙、崖墓、摩崖、古建等,并通过对大量汉阙、崖墓和石窟中石仿木结构的考察,推知了中国汉代木结构建筑的“真面目”,也为唐代前的建筑史提供了翔实的史料。

梁思成、林徽因女儿发来寄语

1940年,战事再起,中国营造学社与同济大学、国立中央博物院、中央研究院史语所、北京大学文科研究所迁往李庄。当时,梁思成之女梁再冰在日记中写道:“我们的房很大很好,院里有芭蕉……晚上大家合在一起吃面,很是热闹。”

李庄的六年,充满艰难:梁思成为维持学社运转奔走重庆,典当物品以支持研究经费;林徽因卧病在床,其胞弟在空战中阵亡……但正是在夜晚昏黄的马灯下,他们合力完成了《中国建筑史》的撰写,结束了中国没有由本国学者书写建筑史的局面。

展览开幕当日,梁思成、林徽因的外孙女于葵带着母亲梁再冰的寄语来到现场。她表示,母亲得知展览开幕,十分激动:“学社人是一批有着匠心的学者,他们更能体会每个时代营造者的非凡创造性,寻找其中的创意灵感,那也是中华建筑的精髓。”

从左至右分别为肖飞舸、刘叙杰、于葵和文化学者萧易

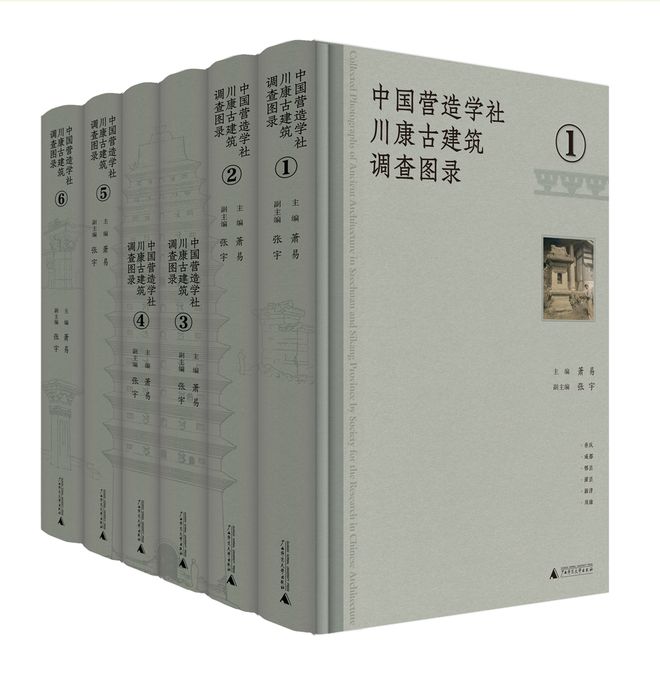

《中国营造学社川康古建筑调查图录》发布

启幕仪式上,新书《中国营造学社川康古建筑调查图录》同步发布。该书由《漫长的调查:重走营造学社川康古建筑调查之路》作者萧易担任主编,西南交通大学世界遗产国际研究中心副主任张宇担任副主编,萧易亦为本次展览的学术顾问。

萧易介绍,营造学社在华北等地的早期调查时间都不长,在川康的调查是营造学社所有调查里“最漫长”的一次——这也是展览和书稿都定名为“漫长的调查”的原因。

2019年,萧易与各地文物局、文管所一起,根据梁思成遗孀林洙保存的3000余张川康古建筑调查照片,开始重新调查营造学社当年的考察之路。这是一项庞大的工程。许多照片仅有编号而无地点说明,“比如新津观音寺,编号从001到177,但具体哪一张属于哪个殿堂的那个地方,我是不知道的。”

本是奔着图录而去,但在这个过程中,萧易生产生了许多对当初营造学社调查工作的感情。这些感情由于无法放置在代表着历史的图录中,这才有了情感更加浓郁的《漫长的调查》。如今,《中国营造学社川康古建筑调查图录》与展览《漫长的调查》同时面世,萧易表示,这些照片给大家展示了一个“完全不一样的四川”。

成都市美术馆副馆长、策展人肖飞舸也表示,希望观众不仅能在展览中感受到营造学社前辈们的家国情怀,也能唤起社会各界人士,共同关注这段营造学社在四川的文化历史。

红星新闻记者 毛渝川 任宏伟 编辑 曾琦

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6