史金波

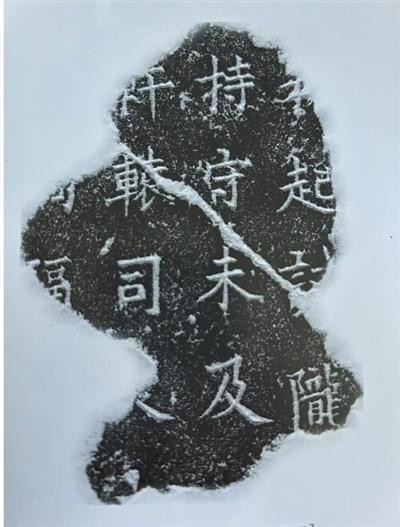

西夏陵6号陵出土的出现“轩辕”一词的汉文残碑。

西夏陵出土的红陶套兽。 以上图片均为史金波提供

随着西夏陵成功列入《世界遗产名录》,公众对西夏陵及西夏学的关注度提升,希望深入了解西夏王朝的兴衰轨迹以及西夏与各民族的互动关系。

元朝修撰前朝史书时,仅编修了宋、辽、金三史,独未修西夏史,造成西夏历史资料的严重缺失,长期以来西夏研究进展迟缓。近三四十年来,西夏研究逐渐成为热点,其推动力一是以西夏陵为代表的西夏文物的发现和系统研究,二是以黑水城(今属内蒙古自治区额济纳旗)出土的大量西夏文献的整理、刊布、译释与研究。在这些文物与文献中,保存着诸多反映西夏时期各民族交往交流交融的重要典型资料。

过去的研究表明,西夏陵所体现的中国传统的陵寝制度与陵园结构借鉴中原地区的传统;西夏陵出土的文物包括石雕、陶瓷、铸造、纺织等门类,多属手工业制品,其工艺也与中原地区一脉相承。西夏陵园3个陵的碑亭遗址陆续出土了9座人像石碑座,近似正方体,有男性、女性之别,皆以夸张手法表现负重者的神态,具有强烈的艺术感染力。177号陪葬墓出土有硕大的鎏金铜牛,长1.2米,通体鎏金,造型生动,形象逼真,反映出西夏成熟的铸造工艺。西夏陵园出土的大批建筑构件,反映出西夏建筑的工艺水平,其技艺足可与中原建筑构件相媲美。

此外,西夏陵中的诸多细节更值得关注,对我们理解西夏社会和各民族之间的关系提供了全新的视角。

西夏陵很多碑亭出土的大量西夏文、汉文残碑证实了在西夏最高等级的建筑中已形成两种文字并用的制度。尽管碑文已残碎,但依然提供了丰富的信息,有效地补充了历史文献的不足。西夏皇室为党项族,却在皇帝碑亭中竖立汉文碑,表明党项族和汉族在西夏都是主要民族,两种民族文化在这里相互印证,用碑文的形式镌刻历史印记。

一些碑文的撰述形式与专用词语的运用,彰显出西夏当时的文化表述达到了很高的水平。从字数较多的汉文残碑中可以看到当时中国流行的语体样式。如,陪葬墓中墓主人皆为王公大臣,在汉文碑文中一般都尊称“公”,这是中国传统“为尊者讳”的碑文书写惯例,而在西夏文碑文中直接称为“尊者”,既是对中国传统文化的继承,又形成了独特的记述方式。

西夏陵6号陵的汉文残碑中出现了“轩辕”一词。结合西夏文文献《圣立义海》《孙子兵法三注》中对黄帝、轩辕的记载,进一步证实西夏对中华民族的人文始祖轩辕的崇敬,这一理念不仅载于文献,更在西夏陵这一高等级建筑的碑文中留下明确印记。在7号陵出土的西夏文残碑中有“夫子”一词,在这里特指孔子。联系到西夏曾将《论语》翻译为西夏文,并将孔子封为文宣帝,不难看出,西夏陵碑上出现儒学代表孔子的称谓,正是西夏对中原儒学深度接纳与传承的直接体现。

西夏陵出土的残碑文中,还保存了大量西夏的职官名称,部分可以与西夏法典《天盛律令》相互印证,部分则是汉文文献和其他出土文献所未见,凸显其独特史料价值。如,西夏文残碑文中有“上柱国”的称谓,汉文碑文有“柱国”的称谓,证实西夏设有勋官;西夏文和汉文残碑中都有“金紫光禄大夫”,表明西夏存在阶官制度。这些记载既补充了西夏职官制度的重要内容,也彰显出西夏不仅在职事官体系上承袭中原传统,在勋官、阶官设置上同样延续了中原王朝体制。

此外,6号陵出土的汉文残碑中有北宋太宗“淳化”年号(990年—994年),应是追述前代历史时所用,印证西夏建国前对宋朝正朔的遵从。更值得关注的是,西夏陵出土的西夏文和汉文残碑中,多处记载了多个民族名称,足见西夏时期各民族往来之密切。

20世纪初期,黑水城出土文献与文物遭俄国、英国所谓“探险队”劫掠。20世纪90年代起,在中国社会科学院的支持下,民族学与人类学研究所、上海古籍出版社与俄罗斯科学院东方文献研究所合作,将存藏于俄罗斯的大量西夏文、汉文资料进行整理,并在中国陆续出版,为推动西夏学发展奠定了坚实的资料基础。

在黑水城出土的西夏文文献中,《番汉合时掌中珠》是一部西夏文和汉文对照的词语集,其作者在序言中明确提出:“不学番言则岂合番人之众,不会汉语则岂入汉人之数”,体现了对民族间加强文化交流的重视。此外,反映西夏社会的西夏文法典《天盛改旧新定律令》,据其颁律表可知当时还存在汉文本,可见制度层面的多语言应用。出土文献中,中原的儒学著作《论语》《孟子》《孝经》,兵书《孙子兵法》《六韬》《三略》《将苑》,类书《类林》等均被译为西夏文;同时,西夏还编纂了不少仿中原地区的通俗类著作,展现了对中原文化的系统吸纳。在宗教领域,相关史料能清晰呈现出西夏佛教发展中的多民族交流轨迹。

西夏文文献中还有大量反映社会生活的文书,多以草书写成。其中不乏各民族和谐共处、密切交流的内容。西夏户籍中,户主既有党项族,也有汉族;西夏文契约中,不仅有党项族、汉族,还有契丹族以及回鹘、柔然的后裔;部分契约中,立契者与同立契者为夫妻关系,而且是跨民族婚姻。

西夏时期的文物与文献证明:西夏文明是中华文明不可分割的组成部分。中华文明的发展史,是各民族相互学习、共同进步的交往交流交融史,各民族在这一过程中不断凝聚共识,塑造了多元一体的中华文明格局。

(作者为中国社会科学院学部委员、民族学与人类学研究所研究员)

《 人民日报 》( 2025年07月26日 08 版)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6