封面新闻记者 王越欣 李庆

不知道是不是因为没吃上家乡眉山的荔枝,自离开故土后,苏轼便在异乡的荔枝林中“疯狂”寻觅乡愁的慰藉。从宦游各地到贬谪岭南,他对荔枝的偏爱近乎执念,而这份痴恋在惠州达到了顶峰。

你以为“日啖荔枝三百颗”是极限,实际却只是起步。但对于东坡来说,荔枝藏着的不仅是一位 “吃货” 的满足,更是一位贬谪文人在逆境中对生命本真的深刻觉醒。

在7月25日新一季的东坡大家讲中,中山大学陈慧副教授与惠州苏东坡祠讲解员罗安琪,循着千年的荔枝香,娓娓道来苏轼与惠州荔枝的不解之缘,以及这段情缘背后的人生智慧。

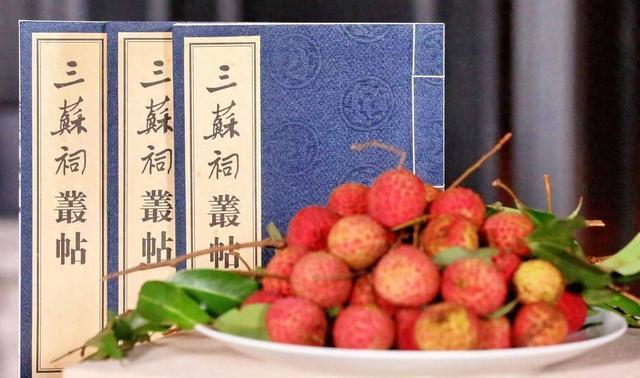

讲座现场,摆放着惠州荔枝。

挡不住的“吃货魂”

惠州因其适宜的气候环境,自古便是荔枝的主产区。在宋代时,惠州遍种荔枝。绍圣元年(1094年),被贬惠州的苏轼来到了荔枝的天堂,美味的荔枝让他吃到停不下来。但“一把荔枝三把火”,连吃三个月荔枝的苏轼,痔疮都复发了。他在给表兄程正辅的信中就提到:“近苦痔疾逾月,牢落可知。今渐安矣,不烦深念。荔枝正熟,就林恣食,亦一快也,恨不同尝。”苏轼坦言病痛的煎熬,却仍难掩对荔枝的眷恋。

惠州荔枝

“他的痔疮刚见好,就又惦记起了明年的荔枝。眼巴巴地望树兴叹,‘荔子几时熟,花头今已繁’。”罗安琪说,荔枝的甜味在一定程度上缓解了东坡贬谪郁闷的心情,也是苏轼在惠州的快乐源泉,他在惠州足足写了17首荔枝诗,比其他任何地方都多。其中又尤以“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”最为出名,可以说是给荔枝打了千年“广告”。

打破千年文人传统

苏轼对荔枝如此的狂热,与古代文坛传统似乎“格格不入”。“其实中国古代的诗人是不太去在诗里写吃的东西。比如唐代广东籍大诗人张九龄就没有在诗里去推荐家乡的荔枝。即使他写江南柑橘,也不敢写说‘日啖柑橘三百颗’,也只敢像屈原一样,用 “草木有本心,何求美人折” 的比兴。”三苏祠博物馆文博馆员翟晓楠说。

三苏祠内苏宅丹荔(相传为东坡手植)老树根。图据眉山发布

那么苏轼为何敢直白地表达自己的口腹之欲?陈慧认为,首先,苏辙曾评价苏轼“华屋玉食不萦于心”,他这种对物质享受超然不执的态度,消解了书写欲望可能带来的庸俗感。同时,时代的审美风尚也提供了土壤,宋代兴起的以俗为雅、戏谑成文的潮流,如韩愈《毛颖传》的开创,为这种表达提供了空间。此外,苏轼笔下的荔枝,也从来不是简单的水果,也是有寄托的。“他曾在诗中说,“不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝”,意思就是我生存的意义并不在于说我要获得别人,尤其是权贵的赏识。我不需要去谄媚他们,会自成风骨,自身可以具有一种倾城之姿。”陈慧说,这其实就很像苏东坡,不必向权贵谄媚,自身便有风骨的灵魂。

未竟的荔枝种植梦

有趣的是,“不辞长作岭南人” 在宋代版本中实为 “不妨长作岭南人”。一字之差,却道尽了苏轼的心境。罗安琪解释:“‘不妨’不是无奈的妥协和被迫的选择,而是主动的接纳,他甘愿留在惠州。”

绍圣三年(公元1096年),苏东坡在白鹤峰修建新家后,第一件事便是写信给好友,请求帮他采购一些果苗种在家门口,其中就包括荔枝。惠州也成了继四川眉山之后,又一个刻着荔枝印记的“东坡家里”。

眉山三苏祠博物馆文博馆员(左)与惠州市旅游协会副会长李好(右)在惠州荔枝林中

然而历史总是惊人地相似。当年,苏轼离家前种下荔枝,约定荔枝成熟时回家,但苏轼再也没能回来。这次在惠州新家种下的荔枝还未成熟,他又被贬到了海南。离开惠州前,墙头的荔枝已渐渐泛红,就差一点点,他就能尝到亲手种下的荔枝了。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6