AI+考古:一场全生命周期的学科变革

——访复旦大学科技考古研究院副教授、教育部国家发展与智能治理综合实验室副主任文少卿

人工智能与人文社会科学的融合发展正不断取得新的突破。随着AI技术在考古学中的广泛应用,有人预测,AI考古学可能会接替分子考古学,为考古学带来第三次革命。然而,在文少卿看来,AI与考古学的结合尚不能被视为第三次革命,至少目前还未达到这一程度,但可以肯定的是,AI已经全面进入考古学领域,从发掘、保护到考古研究再到展示、传播,深刻影响着考古学全生命周期的生态。

提升考古的精确度和效率

在考古的发掘阶段,核心是寻找遗址遗迹。传统方法是根据经验到处勘探,但通过对卫星和遥感数据的AI分析,可以初步在无人区或偏远地方识别出候选遗址,再通过实际调查快速定位。这不仅大大提升了精确度和效率,也解决了一些遗址难发现、难保护的问题。文少卿介绍,现在的考古发掘越来越重视考古遗址的信息原位提取,以便后期做各种数字化转成,或进行面向公众的考古全过程记录传播。AI介入,就可以实现考古遗址的数字孪生和实时仿真。

在考古研究最耗时耗力的两件事情上,AI也凸显了强大优势:一是对出土的陶瓷、金属器物以及人骨、动物、植物等生物类材料做鉴定;二是动辄以吨计的陶瓷残片需要整理并拼接出完整器。通过AI技术加持的专业数据库,不仅可以快速判断、鉴定,还可以通过算法快速把残片拼成完整器物。此外,一些古字画、壁画的修复也越来越多地借助AI工具。目前,有些高校正将考古学报告、研究文献进行结构化整合并构建知识图谱,或将推出垂域考古大模型,为考古学研究提供便利。

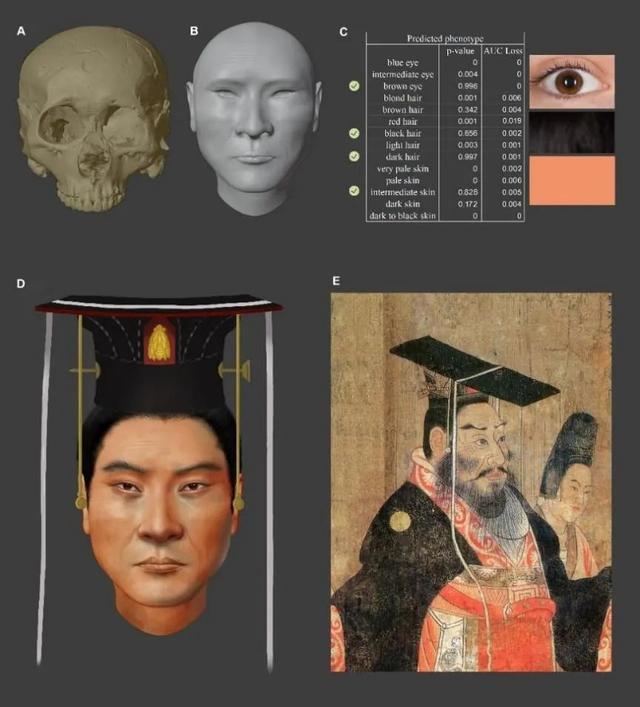

去年,文少卿的团队在陕西历史博物馆举行了关于北周武帝宇文邕夫妇的科研成果展。展览上没有一件文物,都是借助科研成果来讲述北周武帝和阿史那皇后的故事,其中最有特点也最受小朋友欢迎的,是一个可以进行互动的北周武帝“数智人”。而这个数智“北周武帝”就是团队借助复原的北周武帝形象、历史文献材料和研究内容,利用AI大模型“训练”出来的。

文少卿团队成功从北周武帝遗骸中提取DNA、测序和进行群体遗传分析,并结合历史学、考古学等进行多学科解读。资料图片

AI向善的作用和挑战

多年来,文少卿团队还将AI技术用于为无名烈士复原容貌、寻找亲人。从2015年开始,团队就在全国各地开展烈士遗骸的发掘和鉴定工作。对于有颅骨的烈士,通过表型关联算法去推测其外貌;对于没有颅骨、只有DNA数据的,正尝试通过AI进行DNA画像。“用AI来做烈士容貌复原工作,我们叫AI向善,就是把AI用在暖人心的工作上。”文少卿说。

同时,他也提醒,AI向善的很多应用也会带来挑战,并举了两个例子。比如,给大语言模型“喂”各种语料,那些语料可能是考古学者们穷尽一生研究而写作的大量考古报告,AI快速学习这些内容不过是“小菜一碟”,但其中涉及的版权及知识保护问题,不得不令人思考其公平性和伦理性。第二个例子就是前文提到的发掘物的鉴定。如果AI可以快速作出鉴定,那么学者的技能就被稀释甚至取代了,这对学科本身也是巨大的冲击。文少卿坦言:“分享研究成果帮助AI快速学习,对于全行业来说是解放生产力,但对于个体来说则是奉献。如何兼顾个体和行业,也是伦理上需要思考的。”

在考古学领域,分子考古如同一把利刃,以迅猛之势展现出显著作用,它与其他学科的交叉融合,催生了许多前沿且新颖的研究方向。AI则更像一个赋能工具,让传统学科重新焕发生命和活力。文少卿指出,作为工具,AI始终在弥补技能或知识上的不足,从而增强而非削弱人文属性。他表示:“技术的迭代是一个趋势,而AI在社会科学中的应用还有很长的路要走,需要更多人尽早参与其中。”

培养“干细胞式学生”

每一次学科的巨大范式变革,一定会给年轻学者带来无穷机遇。AI赋能社会科学,使得学科融合、跨学科人才培养模式的变革水到渠成。

2024年9月,复旦大学启动首批“AI大课”课程,文少卿联合计算机系两位老师开设了“AI考古”课,吸引了本专业和计算机、生物学、类脑研究等其他专业的学生。在教学过程中,他观察到文科生和理工科学生在AI考古学习中有各自的优缺点:理工科学生倾向于先查阅文献,从中选择一个已有方向,然后更换一批材料进行研究,并运行他人的代码;而文科学生思维活跃,能够在AI考古领域找到自己感兴趣的话题,但在使用AI工具和计算机技术时常常遇到困难。为此,这门课程配备了一位统计学和三位计算机系的助教。文少卿强调,这种帮助是“协助”而非“代劳”,目的是让学生在编写代码和调试错误的过程中,独立完成课程项目。

学生提交的“AI考古”课程作业。资料图片

回顾自身学术经历,从生命科学到考古学,文少卿成功实现了学科身份的转换与融合。在他看来,让年轻学生尽早接触AI,并鼓励他们勇敢探索未知领域,是在培养“干细胞式学生”。“高校也应该培养具备‘干细胞能力’的教师,能够根据世界前沿的学术方向或国家重大项目的需求,随时调整方向,开发无限潜力。”文少卿认为,只有“干细胞式老师”才能培养出“干细胞式学生”,“不能让年轻人过早地给自己贴标签、下定义,要让他们在面对挑战时更灵活、更具潜力,从而进行开拓创新。”

原标题:《文少卿 | AI+考古:一场全生命周期的学科变革》

栏目主编:杨逸淇

来源:作者:文汇报 于颖

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6